齊白石:詩書畫印獨霸天下等

唐愷等

齊白石:詩書畫印獨霸天下

文/唐愷

一幅畫,畫滿畫家才情;一面鏡,照出李唐盛世。畫里畫外,看畫家藝術人生;鏡中鏡外,品收藏無窮樂趣。

齊白石(1863—1957)出生在湖南湘潭縣杏子塢星斗塘,一個普通的農民家庭。早年種田,15歲起從民間藝人學雕花木工活,頗具匠氣。三年出師后,人稱芝木匠。41歲到北京結識了曾熙和楊度等書法名家,并改號為寄萍堂主人。以后的書法改學唐代李邕和清代鄭板橋,此時期畫了大量的花鳥草蟲畫。50歲后齊白石治印突變,融入漢印古風,印名遠揚百里。55歲后定居北京法源寺,結識了老鄉陳師曾和伯樂徐悲鴻,以及陳半丁和王夢白等名家。從此改名璜,并改字頻生(萍生),號湘上老人,借山翁等。在陳師曾的鼓勵下,齊白石衰年變法,汲取了揚州八怪和吳昌碩的畫風(每天習畫5到10張)。并改晚號為白石。十年后終于成為中國詩書畫印獨霸天下的一代巨匠(把民族傳統藝術,文人書畫和海派書畫融合到最高境界——大寫意墨葉紅花金石畫派)。

抗戰期間,耿直的齊白石一身骨氣,在家門前貼一紙:畫不賣官家,齊白石死了。可見其愛國之情實在令人欽佩。齊白石把陳師曾引為知遇并寫道:君無我不進,我無君則退。1956年4月7日在法國巴黎世界和平理事會上,齊白石獲世界和平大獎。會上畢加索對張大千講:在這世界上談藝術,第一是中國。齊白石畫魚,沒有顏色,用一根線條畫水,使人看到了江河,聞到水的清香,真是奇跡。1957年95歲的齊白石聘任為北京畫院名譽院長。

齊白石的畫風與特點:筆法凝重粗辣,筆墨率直外張,充滿鄉土氣息。構圖輕松簡練而平遠,富有新意,意境開闊深遠,多求畫外之意。他的書法剛勁沉著,篆書更是有若大將把門。他的篆刻單刀直入,縱橫平直,獨樹天下。他的花鳥草蟲設色艷麗絕倫而不俗氣,天趣昂然,雅俗共賞,貼近生活。

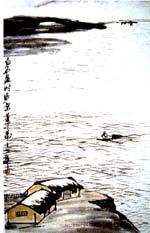

本文介紹的《秋渡圖》就是這一時期的代表作。從這幅山水畫中,可以明顯看到畫家以大自然為母題,精勾細描的茅屋和小寫意的人物小舟,以及頓挫變化加輕染的水波,給人充滿了生命張力的想像空間。畫中的山石平緩爽快,筆墨粗皺酣暢,似破墨法。作品充分體現了畫家藝術生涯的三個方面:生命特征,生命情趣,生命境界。齊白石就是這樣通過平平常常生活現象,直悟妙香遠聞的禪意。

齊白石的畫是市場上最受歡迎的畫,價格一路攀升,甚至出現供不應求的局面,同時仿品也越來越多。從年代分析,仿白石70歲以后的具多數,尤其80歲以后更多。相對來講山水畫假的較少,最多的是花鳥草蟲畫。

盛世的鏡鑒

□文/宋仁良

宋仁良,上海民間收藏家,多年致力于收藏古錢幣、銅鏡等,獲精品多件,如戰國、東漢等時期的方鏡。并對古玩所蘊藏的文化體味頗深。

海獸葡萄鏡為唐代著名典型鏡種之一,種類繁多,形式優美。其在收藏界的地位可比宋代之汝窯、或明朝之青花。我收獲的這件雙鳳四獸葡萄鏡更屬罕見的精品,歷經千年時光洗練,鏡背仍然能光亮照人,表面手摸上去光滑如新。鏡紋鑄造精細,清晰可見。

此鏡外觀呈圓形,直徑約17厘米。其尺寸在同類銅鏡中屬比較少見。中間以龜為紐座,龜背部有花紋。鏡背以凸炫紋分隔內外區。內區飾雙鳳四獸及纏枝葡萄.雙鳳展翅飛翔,鳳為中國傳統吉物,裝飾在此代表如意吉祥,雙鳳展翅象征著唐王朝的鼎盛和繁榮昌盛。四獸外形似獅非獅,似馬非馬,繞紐奔馳嬉戲,憨態可掬,又動感十足。外區飾以三獸三雀,纏枝葡萄,雀鳥形態各異,或飛翔、或棲息、或啄食葡萄,生機盎然。緣上飾疊云一周,此是開元天寶以前的時尚。

唐代是我國封建社會的頂峰階段,經濟水平高度發達,鑄鏡技術得到大幅提高,銅鏡的形制,花紋和銘文與前朝有所不同,是漢代以來銅鏡發展的又一高峰。此時銅鏡形狀有:菱鳳形,葵花形,方形等花式鏡.紋飾有瑞獸,禽鳥,龍紋,植物和人物故事。此時的中國空前強大,四夷臣服,八方來朝。經濟文化交流也得到很大的發展,那時東到東瀛(今日本),西至西域(今西亞波斯灣一帶),有很多商賈和留學生到長安經商或求學。各國不同的風俗習慣在中原一一展現,以至體現在很多繪畫、器皿或是建筑等工藝上。

而海獸葡萄之入銅鏡,乃是唐人對西域一種異國情調的迷戀。那時的長安東城沿春明門往南的胡姬酒肆,與平康坊的歌妓平分春色。當年張騫把葡萄種子帶入中國種植,并在漢宮上林苑果實累串,皆是當作水果食用。雖然后來五世紀時,因為敦煌氣候及土壤適宜,大量繁殖,但仍未有足夠條件釀酒。唐代以來,葡萄在今山西太原大量繁殖,釀酒工業隨而興起。葡萄美酒這種稀有飲料一直是文人們的向往與渴望,一旦獲得滿足與盡情,再加上長安胡賈聚居,把這種飲料與他們的原居地西域聯想在一起,更是激蕩著異國風情了,令文人騷客流連忘返。李太白有詩云:

五陵年少金市東,

銀鞍白馬度春風。

落花踏盡游何處,

笑入胡姬酒肆中。

可想而知,意氣風發的五陵少年笑入酒家要點的酒,自是非葡萄酒莫屬。再由容貌如花的胡姬當壚,歌舞羅衣,那又如何不盡醉而歸?

因而葡萄成為唐鏡圖案主要格調,也是順理成章,再加瑞獸吉鳥,猶如胡姬之配美酒。更是讓玩家們趨之若鶩,藏之而后快。