基本功不等于上臺演出

徐 航

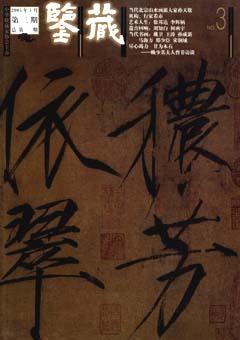

戴衛,1943年生,齋號風骨堂。現為中國美術家協會理事,中國美協中國畫藝術委員會委員,四川省美術家協會副主席,國家一級美術師,四川省詩書畫院常務副院長。

一

問:四川是一個很有靈性的地方?

答:四川是人杰地靈,一方水土養一方人啊。

問:您是西畫進入,又做過裝幀設計。

答:基本上是這樣,附中學的是基礎,后來下鄉寫生畫些頭像,又調當地創作室,已經相當于專業畫家了,在彝族地區,寫生也很方便了。這個完了后,才調到出版社畫插圖、封面,在出版社整整10年,又調到畫院。

問:在出版社做了許多書籍的設計?

答:有200多本吧,許多書獲了大獎,包括巴金的《探索與回憶》,巴老喜歡得不得了,封面用我畫的速寫,他認為是自己的標準像。這張速寫,黃胄也曾夸過我,還曾問我是否對著模特寫生,并鼓勵我堅持自己的畫法,不用懷疑。

問:您在中國的書籍裝幀領域很有影響,可以說是一個專家了?

答:簡直說是獲獎專業戶了,我有兩大紙廂關于裝幀的獎狀,并且都是九省區以上的,本省的還不算。搞裝幀、插圖,等于我占了便宜,我造型比較強,繪畫好,所以一下脫穎而出。這個領域很多人的繪畫比較差些,設計比較多些。

問:別人奮斗終身都得不到的成績,您卻那么容易獲得,并且總不滿足。

答:雖然我得了這么多獎,費了很多時間,但是從來沒有傷過腦筋,我是一個喜歡思考并且愿意挑戰的人,這一切總是太容易,一直弄得興趣不大。

那時年齡也不同,年輕氣盛,不怕失敗,認為自己還有許多潛力,不滿足于只玩裝幀這個小球,就想玩玩中國畫這個大球。就找到當時的出版局長,他說:“你是新聞出版界這塊草原上的一朵紅花,很突出的,你到國畫界,卻是百花園中的一朵小紅花,很困難啊,也可能不被人重視,也有可能被淹沒了。”他很愛護我,還要我去美術出版社做社長,能有更多機會在美術領域。

問:那不是很好嗎?

答:不行,出版社后來也在轉變職能,以前做出版社我們目標是要做出版家,后來是要做出版商,很多的經濟利潤壓著你,喘不過氣,你還畫什么畫,思維都變了。

二

問:您是四川美院附中畢業的?

答:我在四川美術學院附中讀了4年,在班上一直是高才生,當時習作沒有一件還給我,都作為教學研究收去了,給以后的學生作范畫。有時還獎勵一張英國水彩紙或進口的素描紙給我,當時很高興的。

問:很多人說您在年輕的時候就很有影響了。

答:我在進校之前就發表許多作品了,包括《人民日報》、《光明日報》,以及很多的文學雜志,搜集起來有兩大本。

后來我想追求一種浪漫理想的家園,留了一封信,就下鄉做知青了,又帶走了幾個同學,在當時反響很大,成了“戴衛事件”,成了典型。

問:找到理想的家園了嗎?

答:我一直在城市生活,下去以后才知道米是怎么出來的。我們是第一代知青,1966年下去,條件很差,我們是在農場。

問:那應該是給您的經歷多了一筆財富。

答:我做事一直很認真,做知青也是這樣的。結果我每年都能喂出一頭大肥豬出來,地也種得很好,農民有時還偷我種的菜呢。

問:那您簡直變成農民了,還有時間畫畫嗎?

答:我是在農村結的婚,當時結了婚是不能調動回城,但我卻是最早進城的,原因是因為我會畫畫。

三

問:您對待藝術創作怎么理解?

答:我這輩子對待藝術是報以赤子之心的。

在最難的時候,父母雖然是愛我的,也不能救我,惟獨藝術能救我。我也沒有什么人際關系,從知青調出,從基層調到四川。后來又到北京學習,全靠藝術。

我喜歡有困難的挑戰,可能這也對我的藝術創作起了作用。

問:您對待藝術很誠懇。

答:我作為畫家雖只字片言,但要真摯所見,完全是自己的感覺,是其他東西代替不了的,藝術作品里面許多東西是很微妙的,中國畫用的毛筆,筆尖、筆腰、筆根都有不同的功能、不同的作用、不同表達感情的方式,很微妙的,像眼睫毛一樣,敏銳得不得了。

問:您一直認為中國畫是功夫型的繪畫?

答:就像京劇里的角一樣,功夫好,畫什么都好,功夫很深,他會動人,中國最了不起的畫家,是齊白石,他具有農民的優秀品質,他把中國大儒的優秀品質集與一身,又那么長的壽命,而且終身用最簡單的辦法達到最好的效果啊。

中國畫是功夫型的,必須要天天畫,鄭板橋三天不畫畫是要罵人的。中國畫的筆墨就是體現的工夫,我以前畫西畫,總是萬物都可以畫像,很看不起八大、齊白石他們,直到80年代才學會理解啊。

問:您認為中國畫家應該是什么樣子?

答:中國畫家一定要多快好省,一定要畫得多,畫得快,不快怎么能多呢!但是要好,還要省,節省自己的精力。爭取長壽,長壽才可以多畫啊。

問:多了才會有更多的人認知。

答:所有的大師都要有覆蓋面,還要有絕活,揚州八怪、石濤、八大都有自己的絕活。

藝術應該像吸毒一樣,總是會很有癮。

問:您是在什么一種狀態下創作?

答:藝術人生是充滿精神力量和活力的。

我一直認為,有興趣沒興趣都要畫,剛開始我也不能理解,總在等靈感,但是等靈感,壞死了多少年輕人啊。

我們現在都60多了,今天沒有興趣不畫、明天沒有靈感不畫,等后天有靈感的時候,已經不能畫了。黃胄先生說:“有興趣沒有興趣都要畫”。

問:那您做了很多功夫?

答:我是每天起來都做基本功的,刻圖章,寫字,我們這輩子就要訓練自己成為妙手,這里是要傾注了畫家大量的心血。

太似為媚俗,不似為欺世,這是一盞閃閃不熄的明燈,似與不似之間就包含了工功了。

問:您一直提出中國畫能釋放一種吉祥精神。

答:這是中國藝術特有的。民間藝術沒有不吉祥的,再苦的東西都是吉祥的,包括家具的圖案也是這樣,像古人畫的鐘馗嫁妹,那些小鬼都是很可愛的,沒有一種恐怖感。中國文化是對未來充滿希望的,我們是中庸之道,有這些指導,就可以探索許多未知的領域。

佛道畫、詩意畫、古人畫也好,他傳播的也是一種吉祥信息,一種高雅的氛圍。齊白石的吉祥性是做得最好的,你看他那些作品:事事如意、一清二白、壽桃啊,完全有民間的百姓語言,人們喜歡。

其實古代很多東西都有的,他只是做到了傳承,通過梳理歷史,我們自己要有清晰的大腦。

問:我看您畫了許多詩意圖?

答:有段時間我專門研究杜甫詩意,后來感覺路子太窄。

問:在創作中您畫了許多大畫,您為什么一直堅持在畫人物畫?

答:中國一定是中國畫的天下,各顯其通,有的是不可取代的,作為畫家不妨給自己多作些課題,我也曾畫了許多花鳥、山水,我是1972年開始戒掉西畫的,我從山水、花鳥里面吸收了許多營養,包括書法對我用線的影響,我做這些不是想在這里有所成就,就像我治印,并不是為了做篆刻家,我還是為了我的畫,目前來說還是為人物畫。

問:您對待自己的畫怎么評價?

答:我這個人是實事求是,經常對自己的畫提出批評, 10幾年前,邵大箴曾經評價我,現在看來還是很適當的,講我的畫內涵豐富,用理性思考,感性表現,不僅表現傳統的功力,也顯示現代的意識。

問:您這條路應該是很成功的,總是不同階段有不同階段的成績。

答:就是為了畫畫。現在回想起來,我們在附中的那個班,現在能有一兩個本質上是畫家就行了,卻連一兩個都沒有啊,有很多雖然是一級美術師,并不能說明藝術上的成就。

四

問:現在中國畫展覽有許多大畫,并且描寫得很細。

答:藝術創作不是簡單的認真,也不是以體力來衡量的,更不是簡單的能用公式反映出來的。

問:許多人只是更多注重表面的難度和精細,想更多的打動評委。

答:其實是他們精神上的自錮,自己套了精神的枷鎖,并且導致風氣的蔓延。

問:精細也不等于是基本功。

答:可染先生給我說的有句話我是終身受益的:“基本功不等于上臺演出”。基本功是要默默去做的, 就說梅蘭芳每天吊嗓子,但他上臺并不是吊嗓子,他怎么唱都好聽啊。現在的文學也是這個風氣,華麗文字堆積很多,很空洞啊。巴金曾說的“最好的技巧是沒有技巧”,所以我覺得作品里只表現出很多基本功在里面,那張畫應該是屬于很差的。我們現在很多展覽就是在表達基本功,堆積很多辭藻,很差的。

我們應該是借助功夫表達自己的感情。你看那些大師很隨意,中間有很多味道值得體味。

問:我們的體制還有待完善。

答:我們不能盲目的跟隨流行,中國畫的品評,還包括我們評委的自身提高,不應該也不能絕對的以第一、第二劃分。

問:中國畫應該怎么發展?

答:我們對西方的關注勝與西方對我們的關注,我們對自己的關注也不夠,中國畫要研究自己的語言。

問:您是怎樣看待中國畫的傳統問題?

答:我們的作品要有歷史性、可讀性、學術性。我們要研究傳統。基本工作還是要做的,千百年來形成了許多套路、法度,再創新也不能離開一定的法度。

問:您是怎樣運用傳統的?

答:我是一個現代人,用傳統的技法、功夫,來表達當代人的思想感情,無非是借助古人的衣缽而已。

問:現在的許多畫家很難脫離經濟的束縛,是否對創作有所影響?

答:我們畫家是在靈魂里面爆發革命,不要太急,不要給自己的心靈套上枷鎖,畫家要有一個很靜的心。能做到這個不容易啊,佛家講的平常心,繪畫不能用經濟去衡量,浮躁以后就導致思維方式的改變,看山不是山了,看水也不是水了,都變成鈔票了。

問:當代許多畫家的書法是比較弱的,您怎么看待畫家書法?

答:這也是我要提倡的,自己也一直在這方面進行努力,這是基本功,就如我現在刻圖章,主要是練自己的基本功,順便把文字學這方面梳理一下,包括詩詞我也寫一些,有些東西是要補課的,有許多東西是斷的,古文的概括力很強,書法有時對我們啟發很大。

問:有人說您和陳子莊先生是忘年交。

答:十幾歲就和陳子莊一起畫壁畫,我當時在成都有名,他們說我是十幾歲的神童,20歲的才子,30歲的庸人,40歲的老夫子,經常有報紙發表我的作品,陳先生也經常在別人面前說我有才氣,我和他是忘年之交,

他不是唯唯諾諾的小文人,曾經做過省府秘書,接觸過許多大家,和黃賓虹、齊白石都有過許多交流。

問:您現在的國畫市場這么好,為什么還要花精力去刻圖章,許多人到您這個年齡要封刀了,您卻從新開刀。

答:因為我愛它,我石頭都買了一二十萬。怎么辦呢?以前總是邊款刻不好,現在是悟到了,功夫在平時,書法好了,對待字整體心理有了,所以用刀也就出來了,一切知識都是工具。

我的篆刻作品現在還有人要買,我不賣的,要給自己保存著一塊凈土,這里完全沒有經濟介入,只有投入。有時候投入也是一種愉快,消費也是一種愉快。