浮萍一生

張江南

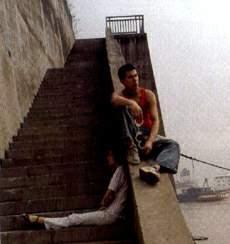

生活本該如此,如長江之水日夜不停流淌,只能向前不能停止。不論悲喜,都要迎面接受

盛志民執導的《浮生》,在剛剛結束的第59屆瑞士洛枷諾國際電影上奪得“最佳亞洲電影獎”。洛枷諾電影節歷史悠久,其在歐洲的影響力僅次于三大電影節。遺憾的是,十多年來在洛枷諾電影節首映乃至獲獎的中國電影,因為各種原因都無法在國內影院上映,如呂樂的《趙先生》、王朔的《爸爸》、寧浩的《香火》等。《浮生》,有可能改變這一尷尬現狀。

《浮生》之前,盛志民已拍過一部寫實風格的殘酷青春片《心心》。該片徹骨的傷害與脈脈柔情,令其在80后一代的影迷中頗受好評。我認為該片是內地迄今為止描繪80后迷惘一代最真切,最感人的一部作品。從《心心》中,我們可以看到盛志民對現實有著難得的洞察力與刻畫能力,并對非職業演員有很好的掌控,但導演的控制力還稍顯生澀。而新作《浮生》讓我們看到一個全新的已漸成熟的導演。

和《心心》乃至近年國內大多數文藝片重狀態呈現、輕情節發展不同,《浮生》有著一個劇情濃度極高的故事:像無數普通大家庭一樣,一個因二婚重組的五人大家庭里,每個成員看似很親近,實際上卻遠隔千里,每個人的內心都有著無法言說的情感和秘密。老、中、青三代各自的故事里,演繹的是各自對待情感截然不同的價值觀:父親——退休警察老李想與死去的前妻合葬,不得不瞞著身邊的妻子;妻子秀娥為了兒子趙雷依身老李,不得不置若罔聞,裝傻過日子;生性柔弱活在父親陰影里的兒子建軍,遭遇妻子小紅外遇、懷孕;妻子小紅多年面對的,是一份沒有愛情的婚姻和一個無用的男人;小兒子趙雷,在老大對他的信任危機中煎熬,期待新生……顯然,這是一部楊德昌《一一》式的電影,人物線索眾多,百態眾生相的聲色書寫背后,隱喻的是一個沉默的大時代的潮汐。

當年,《孔雀》以三段理想年代厚重而浪漫的生命轉身征服世人,現在《浮生》不再沉溺于歷史,將活生生的、我們熟悉的人生搬上銀幕。為此,我們不得不記住影片的編劇:盛志民和顧崢,后者曾是賈樟柯《小武》《站臺》的文學策劃。影片可謂是對“中國新一代導演不善敘事,不愿好好講故事”等苛責的一個有力反擊。

影片以歡喜佛開場,強調比日常快樂境界更高一層的極樂,苦中作樂;而故事結局同樣也是儀式性的場景:老李前妻與兒媳小紅雙雙入土為安。這是一個在佛教因果輪回思想影響下的封閉結構。導演截取大家庭里漫長人生的一段插曲,影片沒有如《一一》一般選擇設置一個冷眼旁觀的視點,而讓故事隱約的帶了一些佛性,類似于波蘭著名導演基耶夫洛夫斯基在《十誡》里經常運用的神跡和上帝視角。導演透過攝影機靜靜地注視著每一個生命,卻沒有一絲不忍的溫情。生活本該如此,如長江之水日夜不停流淌,只能向前不能停止。不論悲喜,都要迎面接受。

最感人的是片中對錢的處理,突顯了情感在不堪的生存處境與社會環境雙重擠壓之下的尷尬。老李需要錢買墓地,建軍需要錢給患癌的妻子治病,趙雷需要錢拯救失落的愛情……可錢只有那些,是安慰亡靈自我救贖,是拯救垂死的親人,還是為未知的青春與希望埋單?通過影片,我們看到如果無視物質對人性的摧毀力,顯然是矯枉過正。在這個浩大的國度里,如影片里一般的生命始終是占大多數。他們不只存在于歷史的記憶中,不只在長江邊上的重慶。

影片在一個超現實場景中結束:死去的小紅與建軍,在破敗的廠房里的職工舞會上幸福地對唱《祝你平安》。溫暖的歌聲中,導演和觀者痙攣已久的心都終于放下。的確,沒有人能超脫于這個現實。正所謂浮萍一生,歡喜若寄,道聲平安,是莫大的幸福。