跨界解讀“語像書”

江 林

“現在人人都可以拍照,都可能拍出好照片,照相變得容易了。容易得到的,也就容易失去。”

通常,一本書只有一個作者,這本書有200多作者;通常,一本書有一個結論,這本書沒有定論。

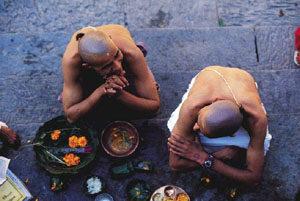

2003年夏秋,唐師曾駕駛吉普車從北京出發,沿玄奘取經路線,從陸路翻越喀喇昆侖山?興都庫什山?喜馬拉雅山?印度河?恒河……途經巴基斯坦?阿富汗?尼泊爾?印度,翻越喜馬拉雅山經聶拉木口岸返回中國。

400卷柯達反轉片,記錄了他此行的艱難。2006年6月13日晚上,我給唐師曾發短信:“我在你的照片中讀出一個嶄新的名詞——‘語像,它將顛覆傳統的圖像?文本二元秩序。”我見一貫雷厲風行的他沒有回復,又興沖沖撥通他的手機:“你和你的書就是‘語像……”話沒說完,就聽到那頭天崩地裂的巨響,接著是一聲慘叫“撞死我了!”音剛落,就聽到他狂吼的批判:“我最討厭新名詞!”

幾天后,見到頭上纏滿繃帶的瘋鴨子,笑嘻嘻忘了頭疼:“為接你電話,差點把我腦袋撞碎了!”

語像寫作(Iconography)最早興起于影像科技發達言談自由的歐美國家。30年代德國《信號》雜志?美國《生活》雜志首創攝影散文(Photo Essay)形式,用單幅或組圖闡述一個完整的思想。尤金·史密斯獨自制作《水俁》?《匹茨堡》揭露污染,促進環保,極大推進了美國社會朝著民主健康的方向發展。

二戰期間喬治·奧維爾?歐內斯特·海明威?約翰·斯坦伯格等戰地記者深受羅伯特·卡帕?大衛·西摩?喬治·羅杰等戰地攝影家影響,不同程度地涉足語像寫作。戰后,著名戰地記者羅伯特·卡帕與諾貝爾文學獎得主約翰·斯坦伯格聯手制作《蘇聯日記》?《憤怒的葡萄》等作品,聲名鵲起。

這本書中90%的圖片是不經剪裁的反轉片原底,這并不是唐師曾的要求,而是我們在編輯過程中自然形成的。我最初接手這批圖片是經過一位畫家兼美編轉來的,他說:“只需要直接使用就行。”但我們發現一些圖片在表現主題和構圖方面有很多問題,這些問題幾乎顛覆了我們出版這本書的信心。于是,調看原圖才發現,這位美編按照自己的審美,將圖片進行了大量的剪裁。

剪裁過程在傳統的圖書編輯過程中是必需的,因為在傳統的圖書中,圖片總是居于附屬媒介位置的,尤其在文本時代,更是屈從于文本的。而在語像圖書中,圖片是居于主導和主要表現媒介位置的,它要求攝影師盡可能多地在一張圖片中提供完整信息。于是,我們決定,除了少量由于移動攝影產生的底片陰影外,對圖片一律不剪裁。事實證明,這些不經剪裁的圖片給后續的大眾解讀提供了非常豐富的想象空間。

原來我們設計的對話,是唐師曾用圖片與一位英籍華人畫家對話,當我們發現圖片的剪裁問題時,馬上作出了一個大膽而有風險的決定,擴大對話的范圍,將與一個人的對話改為與多人的對話。

這是一個完全超出我們實踐經驗的決定,其操作半徑之廣,也超出了我們設計之初的想象。當時,我們手頭只有已經選擇的唐師曾的200多幅圖片,到哪里找200多人,如何與200多人對話?

我們決定先探探路。我和唐師曾搬著40000張反轉片敲開了王文瀾家,這位中國攝影家協會副主席?《中國日報》攝影部主任還沒看完我電腦里的圖片,就贊嘆不已:“好圖片!老鴨,我懷疑這些圖片是不是你拍的?!”為了印證王文瀾的評價,我們又馬不停蹄地來到《中國青年報》攝影部主任賀延光家,得到了同樣的結論。王文瀾?賀延光當即決定寫圖片解讀。

在這個信息鼓舞下,我和瘋鴨開出了一個長長的名單,網羅了一大批社會名流。接下來,我們起草了一封邀請函,按照互聯網的地址,和圖片的編號順序,將圖片發了出去,既沒有提供圖片拍攝的時間?地點,也沒有提供圖片要表達的意圖。所以,200多人的文本解讀是沒有中心的。

比如,賀延光寫道:“這是由兩部分內容組成的畫面,一是鏡頭前的人物,一是土墻上的標語。人物顯得木訥,即使兩個男孩也看不出其應有的童真與頑皮。標語顯然是半句話,以我的閱歷判斷,在“就是缺吃少穿”后面,大概是“決不能少教育”之類的意思吧。

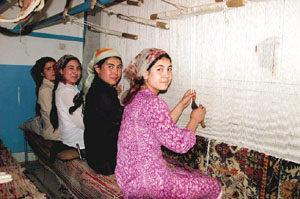

原中國人民解放軍總后勤部部長,全國政協副主席趙南起在一幅新疆的圖片面前發表了他的感慨:“圖中四個織地毯的女孩,像新疆的孩子。唐僧取經的西天之路國內路段,我曾走過多次,這是中國的少數民族人口最多和居住最多的地區之一,他們勤勞?勇敢?智慧,古往今來與漢民族保持著密切的關系,為中華民族的統一作出了不可磨滅的貢獻。過去,這些地區大都比較貧窮,改革開放后,雖然有了很大的變化,但是,與內地和沿海城市相比,還有很大的差距。圖前那個微笑的女孩,看樣子不滿18歲,她應該在學校讀書,而不應該來這里工作。她的微笑,令我心酸,全國少數民族地區,這樣的現象還比較普遍。我們切不可生活好了,就忘了他們。”

王文瀾寫道:“你說相機動了,用不著考慮曝光?焦點,摁下快門就是了,實際不是那么簡單。現在人人都可以拍照,都可能拍出好照片,照相變得容易了。容易得到的,也就容易失去。咔嚓之中,在創造價值的同時也在產生大量的垃圾,攝影難在太容易了。

“以前,我的話可能刺痛過你,今天,你的照片也會說話了,說動了我。我會慢慢從這些照片里細細品味在漫長的日子里一輛孤獨的吉普所蘊涵的心境。”

7月初,我回到香港,把這本書的想法和那里的朋友說了,得到熱烈的響應。我的好友?在香港大學任職的錢鋼不僅自己撰文,還找了兩位美國和捷克的同事,他們的解讀為本書帶來了新的視角。從此,我們的作者隊伍又增加了英國?法國?德國?加拿大以及香港?臺灣不同地區?不同界別的人士。

至7月31日,我的電子信箱顯示,這期間有300多人上千次郵件往來,手機短信和電話逾千次,作者中,年齡最大的96歲,最小的只有9歲,在編輯過程中,我們也沒有按照文本提供的先后或作者職務的高低編排,而是將他們置于同一個平臺,職務?國籍?人種?宗教?受教育程度等概念,在“語像圖書”的界面上被“鏟平”了,這是我從事新聞出版以來從未經歷過的。而每一個郵件和電話都帶給我驚喜,直至今日,我仍然懷有這樣的心情。