圖書版權貿易逆差成因及解決辦法

蘭 月

一、版權貿易總體情況

1.1990-2000年間的圖書版權貿易

1992年10月,中國成為《保護文學和藝術作品伯爾尼公約》和《世界版權公約》的成員國。從此,中國具備了開展版權貿易的良好法律環境,圖書版權貿易開始迅速發展起來,海外版權貿易尤其是引進版權數量逐漸增多。我國圖書版權引進與輸出比的變化可以以1991年為線劃分為兩個階段,1991年引進與輸出數量基本持平。1991年之前,版權輸出大于引進。從1992年中國加入國際版權公約開始,引進情況開始發生兩個根本性變化。一是引進數量開始超過輸出;二是版權引進地從以我國的臺港地區為主逐步轉為以外國為主。1992年以后又可以1996年為線來劃分比例情況,1996年之前,引進與輸出比在4:1之內,1996年以后,引進與輸出比大體維持在10:1的狀態。1990-2000年10年間的總體情況是,我國通過出版社開展的圖書版權貿易數量超過30900種,其中引進25700多種,輸出5100多種。就引進與輸出的比例看,10年間的總體比例大約是5:1。

2.2001-2004年間的圖書版權貿易

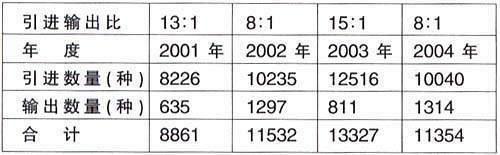

從2001年開始,國家版權局對版權情況進行全面的統計工作,為定量研究我國圖書的版權貿易提供了可靠的數據保證。2001年圖書版權貿易為8861種,到2004年達到11354種,具體引進、輸出情況如下表:

從上表可以看出,2001-2004年間圖書版權引進與輸出的比例平均約為10:1,存在著嚴重的貿易逆差。特別是在2003年,引進與輸出比達到近年來的最高值15:1,一度引起出版界的極大關注。到2004年,版權貿易逆差有較大回落。

有關數據顯示,版權引進地主要是歐洲的英美國家和我國的臺灣地區。2001年英國和美國占了版權引進總數的52.6%,而2004年占到了60.7%。臺灣地區在2001年和2004年占版權引進總數的比例分別是16.6%和11.75%。

從輸出地分布來看,亞洲是最重要地區。特別是我國的臺灣和香港地區占了很大比重。2001年臺灣和香港地區占了整個版權輸出的42%,2004年占到了71%。

二、版權貿易逆差存在的主要原因

1.語言和科技文化方面的障礙

版權貿易引進輸出數量的嚴重不對稱有文化意識形態方面的原因。我國版權輸出實質上也是中文文化的輸出,版權貿易逆差也正體現了英語國家的強勢文化和相比較之下我國的劣勢文化。另一方面,因為版權輸出取決于一個國家整體科技文化的發展程度,經濟上的強勢易于推動文化上的強勢。西方英美國家強大的經濟實力為其文化輸出提供了保障,而我們科技的發展水平還很有限,在文化上還處于劣勢。從我國實際輸出的版權種類來看,傳統文化產品,古籍、繪畫書法、中醫藥類版權占了大部分,近幾年兒童圖書做得比較好,但社科人文、計算機等方面主要還是靠版權引進,在版權引進品種中,經營管理、科學技術和文學三類占了大部分。

2.版權代理機構的作用不突出

版權代理機構在版權貿易中起著重要的橋梁和紐帶作用。版權代理機構具有獲取信息快、人才專業、經驗豐富、效率高效、協調能力強等優勢,不但可以用規模優勢幫助出版社節約單打獨斗海外市場的資金,而且還有利于出版資源集中和樹立本國圖書品牌形象。

在版權貿易的過程中,我國的版權代理公司起的作用不是特別大。一方面是由于我國的出版社比較熱衷于“自力更生”,也就是不通過版權代理機構,而是出版社之間直接面對面進行版權貿易,就像商品生產者不通過中間渠道直接零售給消費者一樣;另一方面,由于我國的版權代理機構是新生事物,各方面都不很完善,特別是真正懂得國際版權貿易規則和運行程序的人才奇缺,我國版權代理機構的工作人員一般是由懂外語的編輯來擔任,沒有經過專門的培訓,在版權代理方面不能很好地發揮作用。這與從事版權貿易的工作人員通常都要有良好的專業素養、豐富的知識儲備,同時還具有廣泛的社會關系以及較強的公共關系能力等不相適應。

3.我國不成熟的市場經濟現狀

我國的市場經濟發展現狀與版權貿易逆差有直接關系。我國1992年才正式加入《伯爾尼公約》和《世界版權公約》,并開始真正參與國際版權貿易,這與具有上百年經驗的歐美出版集團不可同日而語,差距也就顯而易見了。發達國家的出版機構主體是在成熟的市場經濟體制下逐步發展起來的,按照市場經濟的規律進行經營和運作,培養了強大的市場競爭能力和海外市場拓展能力。反觀中國出版業,由于我國不成熟的市場經濟現狀,出版界的市場運作規則還不成熟,有國際影響力的大型出版集團尚未形成,出版社和版權代理機構間的信任機制還不牢固,出版社還不能得到足夠的版權授權,無法順利地進行版權輸出。這一系列問題有待于我們去逐步解決。

4.出版社對版權貿易的認識存在誤區

出版社對版權貿易的認識誤區表現在:一方面,出版社常常把版權貿易同圖書貿易等同起來,往往是花費大量的人力、物力和財力參加各種世界性的圖書博覽會,結果是只賣掉本社出版的很少部分的圖書。因為從圖書出口貿易的實際效果來看,在海外,中文圖書的受眾僅限于海外華人和懂中文的外國人。而通過版權貿易、合作出版等渠道,把中文圖書翻譯成相應的外文,圖書才可能通過書店或圖書館使更多的外國讀者接納,這樣才可以真正做到讓中國圖書、中國文化進入西方主流社會。

另一方面是出版社誤認為在國外登上排行榜的書引進來就很好賣,至少也有可以炒作的賣點。于是盲目地引進圖書版權,哄抬價格。最后卻因此造成大量的積壓,甚至連本錢都收不回來。

5.版權貿易渠道狹窄

我國圖書輸出版權無論是品種、數量,還是地區都有很大局限。我國版權輸出的內容過于單一,主要集中在中醫、武術和古典文學等中國傳統文化方面。從地區看,近些年來版權實力較強的地區主要有10個左右的省市,如北京、江蘇、上海、廣西、吉林、陜西、遼寧、廣東、天津、浙江與湖南等。這些地區的版權貿易量幾乎占了全國版權貿易數量的絕大部分。其他地區則較少,有近10個地區開展的版權貿易極少甚至于尚未開展此項工作。

三、解決辦法

1.建立國家扶持機制

由于做版權輸出往往要投入很大精力,費用支出較多,而且收益相對較小,因此政府要加強對出版社版權貿易的扶持和引導,提供必要的資金支持,鼓勵文化產品的輸出。可以仿照其他國家的經驗,對輸出版權進行物質上的鼓勵。鑒于翻譯費是中國圖書在海外出版的瓶頸,國家可以采取資助翻譯費用的方式,推廣中國圖書。在國家扶持方面做的比較好的有韓國、法國等。例如韓國,1998年正式提出“文化立國”方針,推出了文化產品的研發、制作、出口等系統扶持政策,設立了文化產業振興基金、信息化促進基金、出版基金等。法國政府出臺了一項叫“傅雷計劃”的政策,對法國文學和人文科學類書籍的翻譯出版進行資助,加強圖書的宣傳推廣。2004-2005年有一百多部法文作品在“傅雷計劃”的支持下被翻譯成中文。德國通過在外交部設立翻譯贊助項目、在聯邦文化基金會設立Litrix項目和設立專門機構“亞非拉文學促進會”三種形式來支持版權貿易。

2.暢通版權輸出渠道

目前,出版社出口圖書要通過圖書進出口總公司,出版社自身無權輸出,這就造成了環節的增加、成本的提高和效率的降低,限制了輸出的總量。國家版權局應根據新著作權法的規定,盡快頒布著作權轉讓合同的標準樣式,規范著作權轉讓條款,并與國際接軌,這樣可以使出版社盡可能得到更多的授權。

由于出版社不易掌握和了解哪些產品適合國外的市場和需求,所以往往需要在調查和取得信息方面得到幫助。國家版權局等有關部門可以通過對版權輸出事務、海外圖書市場的需求進行專項調查,然后向版權代理機構或出版社提供咨詢和指導,還可以利用系統的優勢,組織一些大的項目,由國內的出版社應標,再組織推廣。

3.加強宣傳

圖書版權貿易的宣傳工作和圖書的宣傳工作有很大不同,它主要是指出版社以版權貿易為中心開展的圖書營銷宣傳,包括出版社總體實力的宣傳、出版社專業特色宣傳和圖書品牌的宣傳,還包括尋找理想的版權代理,等等。我們可以通過采取以下宣傳促銷手段來推進國際版權貿易的順利發展:(1)參加國際書展。(2)開發衍生版權產品。(3)媒體攻勢。多樣化的宣傳促銷手段使得圖書更容易被人們發覺,從而走向更廣闊的國際出版市場。

4.完善版權代理機構,提高人員素質

隨著國家版權局取消版權代理機構的行政審批,越來越多的版權代理機構正應運而生。但僅有10多年歷史的中國版權代理機構還存在著許多的不足和有待提高的地方,這就要求國家行政部門和版權代理機構共同努力去完善版權代理業,提高從業人員素質。版權局可以通過制定相關的法規、政策及行業規范等,大力扶持版權代理業的發展;其次,通過在高校的編輯出版專業中增設相關課程,舉辦各種形式的研討班、培訓班等形式來培訓版權貿易人員,建立起一支高素質的版權貿易專業人才隊伍。

(作者單位:北京印刷學院)