冰冰在院兒里找回自己

“都江源”在板廠胡同,清朝時,這里是僧格林沁的王府。四合院里有一棵一百多年的棗樹,主人在這里別出心裁地蓋了個二層的閣樓,如同古代的酒肆,沒有酒幡招搖,卻有鳥籠和鳥鳴。餐廳環境很唐代,有碩大的屏風和墻上畫著的《韓熙載夜宴圖》局部。吃飯時,空氣中會彌漫著輕微的音樂聲,有時是歌劇,有時是京劇。

都江源的名字由金庸先生所起,在進門的地方,掛著一塊不大的尺牘,上面寫著:“都江源”。旁邊還有釋義:“都江堰在四川,其地川菜號稱有仙氣,食之令人長壽……都江堰建造者為李冰,姓名與李雪冰女士同,故改名會意豐富。”

這是一個不大的院落,主人冰冰與它一見鐘情。她用了半年時間裝修,傾注了所有的激情和熱愛,房間中鋪設了中國古代樣式的地磚,欄桿漆成了中國紅,配著綠色的窗框,有一股自由自在的中國式喜慶味道。“只有四合院才壓得住紅綠配。”冰冰笑著說。四合院的小院落是后來開辟出來的,主人種上竹子和石榴,夏天客人能在婆娑的樹影下用餐……很快,這個叫都江源的餐廳聲名鵲起,每周更換的菜單、198元每位的餐費、需要預約的門檻,使這里的客人基本上都是慕名而來的“老外”。

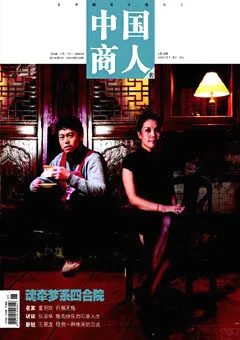

眼前的冰冰,一身干練的打扮,一襲黑色的外衣,一頭長發簡單地梳在后面,面部稍施粉黛。38歲的冰冰說,從2002年之后,她才開始化簡單的妝,之前一直都是素面朝天。她目前的身份是一家私家菜館的老板,一家畫廊的主人,一個法國男子的妻子。而在十幾年之前,她還是一個骨子里的朋克,一個剃光頭的中央戲劇學院的學生,一個瘋狂的女孩,她的周圍都是前衛人士,落魄的音樂人,潦倒的藝術家。

1990年初,冰冰剛從瑞士學完戲劇,還是個文藝女青年,總是憤怒而睥睨的樣子。她在三里屯開了北京最早的現場演出酒吧“芥末坊”,一度是崔健和一些搖滾樂隊的演出基地,經常有一些很有意思的演出。2005年,三里屯南街拆遷,芥末坊消失在瓦礫中。這一年的冰冰,經營798藝術區里最著名的畫廊——“仁”藝術中心已有三年。但鑼鼓巷中的這個小四合院,讓她的人生軌跡有了改變。

因為都江源,使得冰冰對四合院的狂熱一發不可收拾,她和她的法國丈夫許百德先生,想把家也安在四合院,目前已經談好了一處。她想由著自己的性子去裝修這套院子,使它呈現出東西文化交融的特色。在她看來,四合院是最中國的居住方式,在這種內省的、沉穩的、自成一體的空間中,居住者能夠沉淀下來,獲得心靈的滿足。比如,當我們談到那面白墻的時候,我們問她,為什么不掛上一些書畫,她微笑著對我們說:“即使是一面白墻,只要住在其中的人心不空,那就是一面風景。”

有人說,冰冰見證了北京夜生活的興起,見證了北京時尚場所的變遷,總是走在時尚的最前端,對于這些,冰冰說,她相信自己的直覺。十幾年的北京生活,她把自己的命運和北京緊緊地纏繞在了一起,彼此血肉相連,同時自己的面龐又漸漸清晰。時間的力量,讓冰冰懂得了東方女人的雅致與魅力,也懂得了北京文化的寬厚與大氣。她用一顆細膩的心感觸著這座偉大的城市,她感謝北京,成全了自己這顆自由的心,因為在北京的四合院她漸漸回到自己。“要是不出意外,我將會在北京過一輩子。”