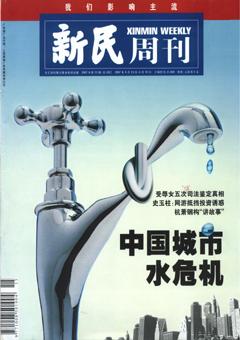

廣州:限水“謠言”從何而來?

陳統奎

建設部"人均每天用水220升"并非為廣州量身定做,它是面向全國所有特大城市制定的一個標準。

今年春天,一則消息讓廣州市民一下子緊張起來。

據當地媒體報道,2007年3月1日起廣東省試行《廣東省用水定額(試行)》規定,居民用水按城市人口數量分為6級,人口最多的廣州市人均日用水量為210升。如果居民用水量超過限制,將面對高水價的懲罰,從而體現用水越多收費越貴的原則。

令人頗感奇怪的是,市民們發現,210升這個數字如何出臺,今后具體實施有哪些措施,官方發言含糊其辭,媒體報道亦語焉不詳。規定試行后記者采訪了主持這項工作的廣州市市政園林局,得到的答復卻是:實施方案尚在研究中,"限制說"純屬謠傳。

目前,在廣州每天的自來水供應量中,約有53%左右為居民生活用水。"我們絕對不會限制市民用水。"廣州市市政園林局供水管理處處長、廣州市節約用水辦公室主任王建平對《新民周刊》說。

這究竟是這么一回事?

210升背后的故事

日前,記者前往位于環市東路348號的廣州市市政園林局采訪。廣州水節水辦就在這里和供水管理處合署辦公,具體地說,就是兩個牌子一套人馬。在節水辦的墻面上,記者看到了林樹森任廣州市市長(現任貴州省省長)時題寫的一幅字:開源節流。

現任節水辦主任王建平說:"我們現在開源與節流并舉,但是節流優先。"擺在王建平面前的一個事實是,廣州的供水總量一直在攀升,水資源與經濟社會發展的矛盾已經愈演愈烈。毫無疑問,作為一個理性政府,"節流"必是首選之策。有一位專家毫不客氣地對記者說:"如果不適時推出定額用水政策,政府便是一個短視的政府。"

當地媒體的報道中有這樣一種描述:廣州在2000年時每人每日用水544升,為全省之最,近年廣州居民用水回落到了每人每日平均322升,但較之上海(150升)和北京(250升),用水量依然偏高。知情者向記者描述,在幾年前一次會議上,當時的市長林樹森聽市政園林局報上322升這個數字后,非常驚訝,質問市政園林局領導:我每天在家也用水龍頭沖涼,沒用這么多水啊!

事實上,不管是544升還是322升,都是一個綜合的統計數字,因為城市生活用水包括城市公共設施用水和居民住宅用水兩部分,"市政園林局把街道清潔、公園綠化等公共用水都分攤到了人頭上",結果算出一個令市長驚訝的數字。據說,廣州市主要領導還因為這個高數字被中央領導"詢問"過。

如今,這些數字又讓廣州市民緊張了。按新規定,廣州市人均日用水定額為210升,與322升比較,市民們發現他們每天的用水量需減少112升,超過了原先用水量的三分之一。

政府對市民用水制定限額,其實是一個誤會,誤會的原因是政府未向市民披露"210升"背后的決策過程。記者前往負責編制《廣東省用水定額撌孕校敗返墓愣省水文局采訪,起草人鄧良斌告訴記者,其實這個規定頒布前,"我們在省水利廳網站掛出來征求意見,可是好像大家并不關心,提意見不多"。

據悉,這個數字是通過涉及城市生活公共用水的主要行業及家庭單位351家的"典型調查"得出來的。廣東省用水定額編制工作始于2001年,由省水利廳與省發改委、省經貿委三個部門聯合開展。2002年,建設部出臺了《城市居民生活用水量標準》,根據這個標準,屬于特大城市的廣州居民人均日用水額度不能超過220升。鄧良斌介紹說,廣東省參考了建設部的標準,并適當降低了10升。

記者了解到,220升是申報國家"節水型城市"的考核標準之一。這就不難理解,《廣東省用水定額(試行)》出臺之前,去年為了創建"節水型城市",廣州開展創建節水型社區活動時,號召市民"每天人均生活用水量在220升之內"。

顯然,編制部門并不愿踩建設部的220升這條紅線,問題是,210升這個標準是否"因地制宜"?"210升啊,肯定不夠,廣州天熱,人們喜歡沖涼和煲湯,用水多。"廣州市環保局一位官員對記者說。而一位小學教師則告訴記者,自己不常在家做飯,210升用不完。編制者之一的鄧良斌的回答是:"210升對于90%的廣州市民來說都是夠用的。"

根據隨意采訪,記者無法就"210升是否考慮了廣州的城市特性"這個問題做出判斷。但可以肯定的是,建設部的220升并非為廣州量身定做,它是面向全國所有特大城市制定的一個標準。

鄧良斌告訴記者,210升是一個指導性用水定額,對居民個人用水量并沒有直接約束力。但他同時強調,這個指標是城市政府制定"超定額(計劃)累進加價征收水資源費和稅費"制度的依據,換言之,這個指標最終會影響到居民個人。

現在的問題是,210升是否成為廣州市市政園林局制定階梯水價的"切口",如果居民用水超額就要付更高的水價?

"我們還是以引導為主,引導居民節約用水。"王建平說,廣州市節水辦不會具體去管居民一天節約多少水,"管得太細了,別人就會以為我們是限制市民用水,廣州人每天還是習慣沖涼的,為了適應亞熱帶氣候嘛。"王建平說,一個服務型的政府不應干涉居民用水權利,"提倡節約不等于限制"。

王建平透露說,廣州市政園林局起草的《廣州市城市供水條例》已經送交廣州市人大審議,盡管條例未正式通過,但是政府的工作思路不外乎這兩條,一是通過大力提倡(有人建議"強力提倡",被市政園林局否決)家庭使用節水器具,"通過科學手段來節水"。

二是使用價格杠桿,"價格對市民的用水是有影響的,我們目前的價格(每噸水1.32元)也不是很高。"王建平說,"實行階梯式計量水價是節約用水管理的方向。"至于210升這個用水定額會不會成為未來階梯式計量水價分割線,記者沒有得到明確答復:"有很多個方案,選擇哪一個,得通過價格聽證會來決定。"

"定額用水"具體而微

看完廣東省水利廳等聯合下發的《廣東省用水定額(試行)》規定,華南理工大學南方水資源研究中心主任陳慶秋馬上發現了個中"奧妙":"這是一個懸在半空的技術標準,至于里面規定用水定額如何實施落實,不著筆墨。"

這跟陳慶秋原來想象的不一樣,他本以為這是一個"定額用水"新政,沒想到僅僅出來一套名為"用水定額"的技術標準。

至今,廣州市尚未正式提出"定額用水"這個概念。何謂"定額用水"?記者請教王建平,他提供的答案很簡潔:"就是約束用水行為,設置一個用水定額,不允許超過這個限制。"

王建平說,廣州市現在選擇的是"引導"而不是"約束"。這就是說,"定額用水"要么尚未提上政府主管部門的議事日程,要么政府現在處于閉門研究狀態。

"定額用水是一套管理體系,比如用水價去調節水消費行為,這是一種水需求管理。遺憾的是,水資源供求矛盾時,人們就想怎么去建水庫,怎么去擴大供水量,卻不去約束人的用水行為。"

陳慶秋直陳:政府管理制度滯后比用水低效率和用水浪費行為更可怕。

以往,水像空氣一樣廉價,人們以為就像張口就可以呼吸空氣一樣,只要打開水龍頭自來水就嘩啦啦地流出來。殊不知,今日廣州已經從水資源豐富的時代進入水資源稀缺的時代。"可是,我們的用水行為,我們社會的管水制度沒有變。"陳慶秋憂心忡忡。他說,不管是自來水公司還是政府供水管理部門,滿眼盡是工程師,"他們的人才隊伍基本上是搞工程建設出身,建水庫,架水管,他們擁有著豐富的經驗,至于如何管理居民的水消費行為,這不是他們的長項。"

擺在水管理部門面前的,是一項政策大調整,即從供水管理向需水管理轉變。經過幾十年的建設,工程建設基本上可以告一段落,現在的問題是如何在有限的水資源面前進行分配。無疑,分配問題涉及的是十分敏感的利益調整。

這一次,新規定剛剛公布,立即在網上引來一片反對聲,"意見很大,反對的聲音比贊成的聲音多。"鄧良斌注意到了公眾的反應。顯然,市民們首先想到的是,今后用水超過210升就要多交錢了。

他們的擔心在目前看來還不會變成事實。但假如開始實施"定額用水"管理制度,誰來代言普通市民的利益?具體的定額標準是210升還是300升,哪一個標準更能體現大眾的利益?

當然,假如實施"定額用水"管理制度,問題遠遠不止這些。記者在廣州采訪,兩位市民列舉出兩種情況,拜托記者向政府主管部門請教應該怎么辦。當然,他的疑問有一個假設前提:"用水定額"為每天每人210升。

第一位是陳慶秋副教授。他幾年前從北方調來華南理工大學任教,至今愛人和孩子仍在老家。他的問題是,"定額用水"管理是否與戶口掛鉤?如果掛鉤,那么廣州400多萬外來人口怎么辦?如果不掛鉤,那么填報材料時,他可以填上一家三口,可事實上,只有他一個人在廣州生活,獨享630升,制度對他失去了約束力。因此,這個制度是不公平的。

第二位是廣州某小學老師胡可佳,她在廣州擁有兩套房子,不定時地在兩套房子里輪流居住。她問:是不是每套房子都執行210升的標準?如果是,那她實施上已經擁有420升的定額,這樣,制度亦是不公平的。如果不是,政府該如何對這些同時擁有幾套房子的人進行用水管理?

顯然,這么具體而微的問題,現在很可能還沒有進入政府的研究視野。政府的愿景是打造節水型城市,但是,約束人們的用水行為是一項"管理科學",需要一板一眼、從細節開始的整套制度。

鄧良斌顯然很清楚這一點,他在起草通知時寫下了這么一段話:"在做好《定額》試行工作的基礎上,應積極開展計劃用水工作,制定超定額累進加價征收水資源費和水費的辦法,探索和建立節約用水和用水定額管理的長效機制。"

這個機制,在陳慶秋看來,就是"定額用水"管理制度。陳慶秋坦言,這是一套高成本的管理制度,因為所謂約束人的用水行為,所指是用水低效率行為和用水浪費行為,而要科學地評估居民用水效率,"工程復雜而浩大"。

廣州淪為缺水城市?

"政府今天還沒有限制市民用水,但這一次政府非常清晰地向市民傳達了一個信號,廣州需要節水。"華南理工大學南方水資源研究中心主任陳慶秋說。

耐人尋味的是,《廣東省用水定額(試行)》是一個面向全省各行各業的用水標準,可輿論焦點全都集中在廣州,比廣州更缺水的深圳和東莞反而被忽略了。事實上,早在1980年代,深圳就已被定義為缺水城市。

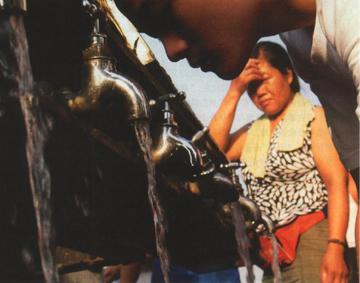

"如果無視水的問題,人類看到的最后一滴水,或許是自己的眼淚!"廣州市一位政協委員曾經表達了這樣沉痛的預言。在國

人一般的印象中,珠江之于廣州,好比長江之于上海,廣州人和上海人都有用不完的淡水資源。然而,現實是殘酷的。

"廣州市位于豐水區,降雨量相對較大,給人一種不缺水的錯覺,廣州人對水資源盲目自信。"珠江水利委員會總工程師范錦春亦如是說。

陳慶秋進一步分析道:"降雨量高低僅僅是決定一個地區缺不缺水的決定因素之一,更關鍵的因素是社會經濟系統的規模。人們在看到珠江三角洲雨水豐沛的同時,更應該看到珠江三角洲所聚居的人口規模與經濟總量!"

據陳慶秋統計,珠江三角洲的平均降雨量和產水模數大約是全國平均值的2.9倍,然而由于珠江三角洲的人口密度大約是全國人口密度的3.7倍,使得珠江三角洲地區人均本地水資源量大約只有全國人均水資源量的80%。

"由于人口聚居,珠江三角洲是一個依賴過境客水的貧水地區。如果沒有珠江的過境客水,珠江三角洲地區大部分城市都會像深圳一樣,需要貼上缺水城市的標簽。"陳慶秋直言。

"過境客水"是記者在廣州采訪時頻頻聽到的一個名詞,它反映的是廣州地處珠江下游的一種無奈心情。如果在枯水年或枯水季節,廣州將受到上游省區用水的制約,受制于人。數字表明,廣州市人均水資源占有量約為2.3萬立方米,如果扣除過境水量,廣州人均占有量僅為1375立方米,只有全國人均占有量的56%。

"過境客水"雖然造福羊城,但同時也嚴重影響了珠江廣州河段水質,珠江廣州河段接納佛山、南海和三水等地的城市污水,這些水的水質均為劣V類標準。據廣東省水利廳提供的材料,珠江流域流經城市河段水質呈惡化趨勢,以廣州市附近的珠江西航道和王浦河段為最,"這兩個河段的水質經常維持在V類(重度污染)或劣V類的水平,已大大超出了該河段的水環境承載能力"。

令人驚訝的是,西航道是廣州市的主要飲用水源地之一,以此為水源的西村、石門兩水廠占全市區供水量的48%,但兩水廠的水源水質只能達到IV類,主要是大腸菌群超標。這就意味著,廣州將近一半的飲用水凈化成本驚人。越秀區不少居民向記者反映:"我們家自來水的化學品味道特別濃。"

此前,前航道的車陂、員村水廠,王埔水道的王埔水廠,后航道的河南水廠都因水源水質嚴重污染而關閉。"水質問題已成為目前和將來廣州市供水的主要制約因素,水質性缺水正威脅著廣州。"中山大學水資源與環境研究中心主任陳曉宏說。

廣州的另一大敵是海洋咸潮。譬如2004年,百年不遇的咸潮與20年一遇的旱災同時襲擊珠三角,番禺、珠海等地不得不間歇性停水,廣州全城供水一度緊張。廣州市節水辦分析說,如果遇上枯水年或咸潮倒灌,廣州將面臨著嚴重的季節性缺水與水質性缺水。

在去年5月舉行的"2006年廣州市城市節水宣傳周節水研討會"上,范錦春語出驚人:"按照目前的社會經濟發展速度,如果不厲行節約的話,到2030年以后,廣州人守著珠江沒水喝將不再是天方夜譚。"于是,在廣州,政府一面釋放廣州缺水的信息,一面引導市民節約用水。

為了向市民表示政府珠江治污的決心,2006年7月12日,廣東省省長黃華華、廣州市市長張廣寧帶領廣州3500多名市民一起橫渡了珠江。

上岸后張廣寧說:"本次橫渡不是為了游泳而游泳,而是對此前治污成績的檢驗。"政府想借此表明的是,上個世紀90年代中期以來曾經大面積發黑發臭的珠江水質已明顯好轉,可以游泳了。

然而,可以游泳了并不等于水廠可以取水加工了。陳曉宏告訴記者,林樹森任廣州市市長時,曾要求主管部門通過治理珠江來扭轉水源水緊張局面,陳曉宏"毫不客氣"地告訴這位市長,治污乃長久之計,短期內廣州只有"開源",從更遠的地方調水、買水。

但是,長遠來看,"如果廣州不能夠有效解決水污染問題,廣州難逃缺水城市的命運。"陳慶秋說。