危險的劉易斯轉折

陳 曉 趙 磊

中國的勞動力不再是取之不竭了。和2004年的“民工荒”不同,2007年的基層勞動力短缺,已經由東南沿海蔓延到北方內陸,從東部擴展到中部乃至全國,從暫時的缺工變成了長期的趨勢。

2007年5月,中國社會科學院《中國人口與勞動問題報告——劉易斯轉折點及其政策挑戰》提出警告:中國將要進入勞動力短缺的時代。所謂“劉易斯轉折點”,指的是經濟學家劉易斯提出的、大多數發展中國家都要經歷的,勞動力從無限供給變為短缺的轉變,即二元經濟結構轉換的過程。

而面對這一轉折,以往靠廉價勞動力構成中國經濟起飛的“世界工廠”,需要轉換思維了。善待勞動者,只是眼下應有之義之一;提升中國企業素質,“從生產要素投入推動型過渡到生產率推動型”,不再靠“人多勢眾”盈利,則是長遠之策。

2007新民工荒

★ 本刊記者/陳曉 趙磊

因為勞動力短缺帶來的制造業生意人的恐慌,已影響到了城市公共生活的正常運轉和質量。故事開始越來越像那部荒誕喜劇《沒有墨西哥人的日子》,和城市的擴張相比,隨著人口紅利期的結束,基層勞動力會成為越來越稀缺的資源

北京的長安街邊,國貿橋往東幾百米,萬達廣場的建設在年初時遇到了一點小波折,因為春節后,大批工人沒有如期回到工地,工程暫時無法開工。

正在修建的外交部新住宅樓也遇到了類似的麻煩。原計劃1200人的工人隊伍沒能招齊,預計今年初修到樓房和地面相交的“正負零”,現在卻只進行到地下一層。

崇文區環衛局四隊則在其轄區的所有公廁內,一直張貼著招聘廣告。因為清掃公廁的臨時工一直沒有滿員。而且,“每天都有人走。”該隊勞資科的工作人員對記者說。

這個城市里小區業主生活的細枝末節也在發生變化。比如,去年保潔工隨叫隨到,現在要提前三天才能約上。在小區家政公司的登記單上,三天內的業務都已經排滿,還有很多因為輪不上而注明取消的業務。

民工荒自2004年起為人所知。三年之后,基層勞動力匱乏所波及的范圍,已經由制造業生意人的恐慌,影響到了城市公共生活的正常運轉和質量。故事開始越來越像那部荒誕喜劇《沒有墨西哥人的日子》——當一個美國城市中的所有做服務業的墨西哥人突然都走掉后,整個城市陷入癱瘓——和城市的擴張相比,負責為這個城市修建住所,打掃衛生,清理公廁,還有整理家務的基層勞工正變得越來越少。正在壯大的城市不得不放慢腳步。

勞動力短缺已不是一時一地現象

楊玉紅一直覺得自己和一起來北京打工的丈夫無法相比。丈夫在今朝裝飾公司做木工,這是現在比較緊缺的技術工種,每天可以賺到70~80元。而楊玉紅在一家小區所屬的家政公司上班。“他們那是技術活,而我們這種是手頭活,隨便誰都能做。”她說。

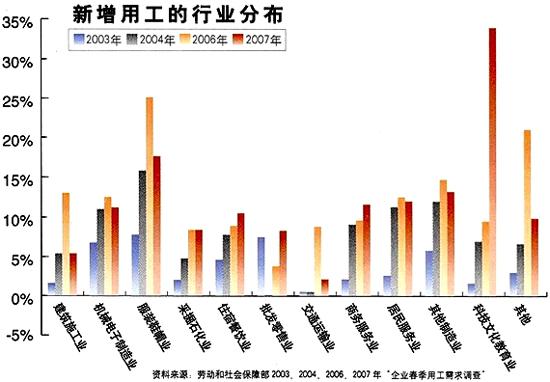

但中國社科院2007年5月發布的《中國人口與勞動問題報告》顯示,短缺的勞工恰恰是楊玉紅這類“干手頭活的非技術工人”,而且,對女工的需求量占了2007年新增用需求的57.8%。北京大學光華管理學院教授章錚對此的結論是:目前的“民工荒”主要是25歲以下女工供不應求造成的。

在經濟學家眼里,還有許多零碎的證據,證明目前低端勞動力供應正處于賣方市場。比如,消費物價指數中,家庭服務和家庭維修服務的數據大約自2004年下半年起加速上升,在過去的一年,其平均增長率大約比此前3 年的增長率高出2個百分點。“這表明低端勞動力開始出現比較明顯的緊張,并帶來了勞動力工資水平的加速上升。”光大證券研究所宏觀經濟分析師高善文說。

下個月,楊玉紅的報酬就要由一小時5元增加到一小時7元。來自安徽的建筑商王順中已經準備把與鋼筋有關的工序的工資由220元/噸增加到240元/噸,“這在全國都算高的價錢了。”

在民工荒的最早爆發地廣東東莞,民工荒仍在持續,由它所帶來的工資上漲,已是普遍的事實。類似“招聘普工,底薪690,每天工作8小時,保證雙休日,工作滿一年可以享受5天的帶薪年休假……”的告示,如今在東莞幾乎每家工廠的門口或者傳達室的窗戶上都隨處可見。四年前就從重慶巫山縣來到東莞做工的張啟君,感觸最深的是這幾年待遇提高了。今年5月份,她領到了2500元工資,“剛來的時候,第一個月才拿了一千多元。”她對記者談道。

張目前的工作是查補(對成衣進行檢查和修補),她說,目前廠里如果加班,一般是5元/小時,而在周末,可以拿到六七元錢。“我們廠的待遇比其他廠好,五個人住一間宿舍,有放衣服的櫥柜,可以洗熱水澡,下班后還可以在廠里打球、唱卡拉OK。”

即便如此,企業依然面臨缺工的問題。新興發針織廠廠長尹海對記者說:“招工不好招,除了新興發外,我們還有另一家耀信服飾廠,總共需要兩千多工人,去年就缺工,今年更厲害了,現在還差幾百人。”

中山大學勞工研究與服務中心近年每年都對珠江三角洲的缺工問題做調查,去年,他們的調查結果顯示,認為缺工的占64%,比前年增長了10%,其中認為缺技工的占18%,缺普工的占了53%,認為兩者都缺的占26%。

城市的用工短缺甚至已經抬高了農村里勞動力的價格。“現在是農忙季節,請人插秧,往年15塊/天,現在都得30塊/天。”楊玉紅說。王順中是來自安徽的建筑商,他在老家的父親也遇到了人手短缺的麻煩。他開了一家棉花加工作坊,春節一過,這個只需要五六個人手的家庭式作坊里三名員工去了傳說薪水更高的大城市,王的父親只好和兩個女兒暫時填補了他們留下的空缺。

根據中國社科院在農村固定觀察點的系統調查,2003~2005年,農戶家庭經營各業雇工平均工資由560元/月提高到658元/月,增長了17.5%。

而在西南的一個小縣城,正在進行著被當地人稱為的“工業革命”。周圍幾個大廠和一些新興的民營企業,都遷入了當地新建的工業園區。縣城里的勞動力顯得金貴。在這里,2006年前,一個普通技工還不過30元/天,現在這個價錢只夠雇一個打雜的人。那些會搭房梁,砌磚墻,走電線的工人,一天要50元錢才請得起。

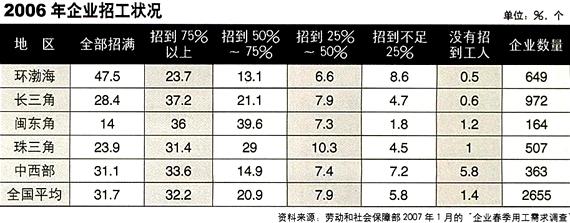

在中國社科院2007年的《企業春季用工需求調查表》中,能夠全部招滿工的企業只有不足32%。另有32%的企業招到用工量的75%以上,至少有1/3的企業缺工在25%以上。“缺工不僅是全國性的,而且嚴重程度也遠遠高于2004年媒體報道的東南沿海民工荒。”中國社科院勞動與人力資本研究室副主任都陽說。

到工資更高、機會更多、環境也更好的地方去

縣城里勞工工資成倍的上漲沒能阻擋勞動力的外流。因為在大城市及它們周圍的“經濟圈”,那里有更大規模的建設,那里工程更多,工資更高,機會也更多。

作為新興的勞動力吸納地——環渤海地區的中心城市北京就是一個典型的例子。為了迎接2008年的奧運,1215公頃的土地將被辟為奧林匹克中心。760公頃的土地將化身為城市的森林公園。首都機場正進行擴建,到2008年周轉量將達到6000萬人次。由此要建成一座比倫敦希思羅機場5個航站樓加在一起還大的航站樓。還有一個大的地鐵系統也是這個奧運夢想的一部分。這個地鐵系統完工后,預計北京將擁有世界上最長的地鐵線路。

如果把這些工程與城內一個普通的城區相聯系,我們就會知道資本給工作崗位創造的巨大需求。北京市崇文區在迎奧運的名義下,擴建了兩廣路,花市小區,永外大街,南中軸路,李國慶所領導的負責馬路清潔的一隊因此要增加幾十萬平方米的保潔范圍。環衛局還為迎奧運設置了新的衛生標準:路段的循環保潔縮短為半小時一個來回。李國慶說,這相當于每個環衛工人的工作面積翻倍,達到每人每天保潔馬路1萬平方米。如果要保證衛生質量,必須得增加人手。而負責公廁保潔的四隊,為了達到達標創優的奧運標準,需要對轄區內的500所公廁實行單人負責制。這使得原來300來人的清潔工隊伍捉襟見肘。

奧運是北京的夢想,而每座城市都有自己的夢想。

鄭州市市長趙建才對媒體說,他的愿景是把整座城市的規模擴大兩倍以上,將落后的鄭州變成“東方芝加哥”,因此,這座并不富裕的中原省會,正在籌建兩個“前無古人”的建筑:一座中國傳統塔式酒店,高280米,幾乎是紐約帝國大廈的四分之三那么高。這座造價近1億美元的濱河藝術建筑看起來像一窩巨大的鴨蛋。附近還有一個新開的會展中心,外觀就像是一把撐開的傘,那里的展廳號稱擁有亞洲最大的無柱屋頂。

各式各樣的城市夢想催生出不同的經濟圈。因此,和3年前民工荒剛剛出現時不同。現在中國已經有了5個大型的經濟體可供民工們選擇。而其中新興的環渤海地區在勞動力的競爭中暫時領先。在一半以上地區的民工工資都停留在200~1000元/月的范圍時,這個地區的民工平均工資達到了1200元以上。工資是決定民工去向的關鍵指標。在社科院的報告中,環渤海地區2006年的企業招滿狀況和2007年新增用工比例都排全國第一。

而在廣東東莞,打工者們發現,可以選擇去條件相對更好的長三角去打工。

一位在東莞某臺資企業工作的湖南籍工人告訴記者,“在春節后,我們一個村的外出打工者,都去了上海和江蘇,那邊的待遇相對高,工作時間段也比較規范,男女工的比例也合適。”

“我們這邊的廠房和基礎設施都是上世紀八九十年代蓋的,而長江三角洲在2006~2007年蓋的廠房,當然比我們這邊好。”采訪中,東莞市勞動局勞動就業服務管理中心蕭主任指出,工資是個主要問題,但不是絕對因素,工作環境也是主要因素之一。

貴州遵義市政府駐東莞辦事處是該市組織勞務輸出的重要平臺,該辦事處一位不愿透露姓名的人士向記者分析說:“現在人才市場機制已經開始發揮作用,農民工都自發分流了。如今的農民在家里、企業和學校都可以通過網絡、報紙獲得信息,隨時都有大量的招聘信息,讓他們有了更多的選擇。”

中山大學勞工研究與服務中心主任劉林平教授分析說:“從宏觀來說,目前東部和中西部地區對珠江三角洲民工的分流,是必然的趨勢,是本地缺工的主因。”事實上,這恰恰印證了隨著劉易斯轉折點而來的兩個標志性變化之一:即勞動力市場的一體化。

人口紅利期的結束

楊玉紅和她的丈夫隨時準備離開北京。他們把最近的一個啟程時間點定在2008年。“很多工程都會完工,很可能沒活干了。”楊玉紅說。但北京城的建設并不會在2008年后停止。“十六天的奧運只是一個大家都懂的便捷理由,北京的城市改造才是真正的現實。”著名作家龍應臺在一篇文章中寫到。在采訪中,這個觀點得到建筑商的肯定。“奧運會完了,還有大面積的舊城區要改造。五層舊樓要推倒改建成30層的樓房,原來的電纜負荷不了,水管的流量也要擴容,埋在地里的網線都要更新,這是多大的工程。”來自安徽的建筑商王順中說,“這些不都得農民工來做?”

這些大量的待建工程,像個黑洞一樣,吞噬著來自各地的勞動力。而中國的人口供應并不是一個伴隨勞動生產率提高和人均收入增加的自然人口轉變過程,而是社會經濟發展和計劃生育強制政策共同作用的結果。現在,如果還要說中國廣袤的農村有取之不竭的勞動力,將會遭到人口學家和經濟學家的雙重反駁。

30年前,中國開始實行嚴格的計劃生育政策。其結果簡而概之,就是中國計生委進行工作總結時的一句口號:“計劃生育三十年,人口減少三個億”。但英國《經濟學人》雜志指出,計劃生育的成功其實是把雙刃劍:中國在這三十年中可能少了三億張嗷嗷待哺的嘴,但也少了三億勞動力。

一份聯合國的預測表示,到2015年,中國勞動年齡人口比例將停止增長,屆時中國勞動年齡人口將達到10億人左右的峰值,隨后即開始逐漸下降。中國人口與發展研究中心所預見的中國人口變化趨勢與之類似。該中心稱,到2013年,中國勞動年齡人口占總人口比例將達到72.1%的峰值,而勞動年齡人口總數的峰值將出現在2016年,屆時將達到9.97億。

由此產生的勞動力現實是,2006~2010年期間,非農產業的用工人數還將持續增加,中國的勞動力供需很快就將出現缺口。”中國社會科學院人口與勞動經濟研究所所長蔡說。他和同事們使用三個經濟增長率設想值(10%的高增長率、9%的中等增長率以及8%的低增長率)以及兩個就業彈性指標,測算出六種勞動力供需局面。

“自2004年以來,無論出現上述哪種勞動力供需局面,中國每年新增就業人口的凈增長量都低于新增加的勞動力需求量,隨著時間的推移,兩者之間的差距還將逐步擴大。盡管隨著農業生產率的提高農業部門將持續釋放出多余的勞動力,但具體到不同的地區、行業和工種,勞動力短缺的現象預計仍將不時出現。”中國社會科學院人口與勞動經濟研究所所長蔡如此勾畫我國的勞動力供應前景。