酒仙橋:民主想像后的危改困境

江 菲

酒仙橋因為采取了“票決”形式,讓對城市危改矛盾見慣不怪的輿論重新興奮起來

記者太多了。6月9日那天,究竟來了多少家媒體,誰也說不清,“很多有意見的居民,投完票都不走,就站在路邊等著被采訪”。

酒仙橋正體會著從未有過的關注。

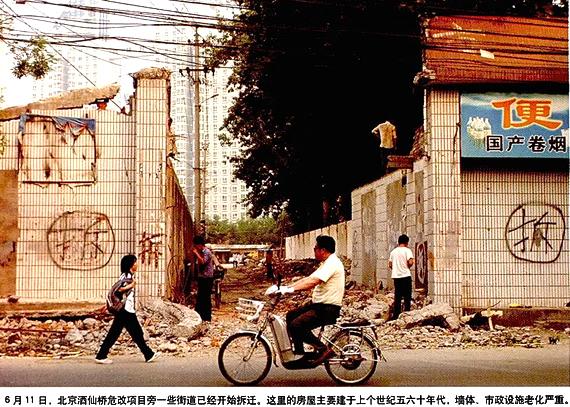

這個北京2007年最大的危改項目,涉及土地面積42萬余平方米,2萬多人口。6月9日,被稱為“票決”的就危改意見的投票完成。5473戶中,贊成2451票,反對1228票,無效32票,棄權1700票。

“票”投了,“決”卻沒能形成。6月12日由朝陽區政府為此次投票專門舉行記者會,核心內容是:酒仙橋危改項目是經過市政府批準的,其推進不可逆轉。

投票:民主想像

對于6月9日投票的作用和意義,解釋各異。有的居民認為,是一次對居民意見的“大摸底”;有的則認為,不過是走形式,起不了什么作用,“這么多人有意見,他們(政府和開發商)應該不會不知道。為什么還要投票?”

危改工作遲遲沒有進展,是最終決定采取全民投票這一方式的主要原因。酒仙橋危改最初就確定了“同步搬遷”模式。對此,一份政策資料是這樣解釋的:“同步搬遷就是在政府指導下,在酒仙橋危改實施范圍內,以居民同意危改并簽訂拆遷協議的比例為依據。當簽訂協議的居民達到較高比例時,大家整體同步搬遷。”然而,究竟多大比例才算是“較高比例”,始終沒有定論。

事實上是,負責實施此次危改的北京電控陽光房地產開發有限公司(以下簡稱電控陽光)從2003年正式立項至今,仍然一房未拆,一戶未遷。

酒仙橋街道辦和開發商都表示,為了能夠最大限度獲得居民的理解和支持,他們想了不少辦法,如設立熱線電話,發放政策資料,召開居民交流大會,通過選舉居民代表進行協商等等。

“那些交流大會我都去了,一共開了三四次。”一位居民抖了抖手里的拆遷資料說,“這一大厚本,從頭念到尾,念3小時,然后各方面都要講講話,居民們根本沒有提意見的時間。”頓了頓,他也承認說:“人太多,七嘴八舌的,也沒法兒提。”

在這種情況下,今年年初,政府組織了對危改參與感強、愿意發表意見的居民積極分子和部分居民樓的樓長,開始選舉代表。最終產生的14名居民代表有老居委會干部、工程師、黨員、下崗職工、退休職工,其中還有一名已簽訂拆遷意向的住戶代表。

代表產生了,“代表性”卻廣受質疑。有人認為:沒人能代表我自己的利益。有的代表自己也表示:我有自己的利益在里面,我代表不了別人。還有一些居民根本不知道哪些人是代表。

這些代表無一不對危改拆遷方案有意見。“這是當然的,已經同意拆遷方案的就不需要談判了嘛!”作為居民代表之一的孫廣聚說,“但是我們談判取得的成果可是大家都可以享受的。”

今年4月,電控陽光發放了一份居民意見調查表,并得出結論:89%的居民希望危改能夠在今年內全面實施;85%的人認為酒仙橋危改是對每個家庭都有利的,應當加快……但是,對于5374戶居民只發放了2631份調查表,這引起了居民的不滿。許多沒有得到調查表的居民找到街道辦事處,質問其結論的根據。電控陽光副總孔令果也曾對媒體坦率地表示,“發放調查表的方式還是不夠透明,也不夠嚴謹。”

全體居民公開投票繼而被提上日程。就在進行投票之前的5月末,電控陽光發放了最新的回遷及補償方案,在很多方面都有了提高。如:特困戶在公示后可以獲得3萬元的一次性補償;外遷居民每平米建筑面積的補償又增加了2000元,等等。居民們判斷,在此時提高補償標準,是為了能夠在投票中獲得能被承認的真正多數。

投票結果卻并不樂觀。即使在參加投票的居民中,贊成票也只占66%。

“現在再來討論投票對不對、是不是民主有沒有用已經沒有意義了。”孫廣聚說,“現在,應該考慮怎么解決酒仙橋危改中的矛盾和問題。”他說,居民代表始終就這些問題與開發商進行談判,但沒有結果。

“有時候想想覺得挺慚愧的。”另一位代表王彩云說,“雖然現在的標準比去年提高了不少,但在關鍵性問題上,我們一點兒都沒有取得勝利。”

焦點:產權

顯然,酒仙橋的危改之困,很大程度上源于復雜的物業形態,而這與居住于此的老一代工人的生存變遷有著歷史性的聯系。

酒仙橋六街坊11號樓的劉玉英,今年60歲,從參加工作起,就在718廠工作,他老伴則在738廠。這些“7”字頭的工廠原來都屬軍工企業,隨著改革開放,以及產業結構調整,這些企業漸漸衰落了。最終,原酒仙橋地區的各個軍工廠重組合并,成為今天的北京電子控股有限責任公司的一部分。

劉玉英家在這幢樓里的一層占了兩間房,和另外兩家共用一間廚房,不到兩平米的廁所也是共用的。“過些日子上廁所就得打傘了,”老人家指指天棚,“那兒,往下漏。”

劉玉英介紹說,從1975年入住起,她家只有一間房,后來有了兒女,便向工廠申請又調配了一間。“那時候沒有自己的房子那么一說,誰家多增了一口人,就向單位申請調整。”

11街坊7號樓的田栓柱對鄰居們說,“現在的年輕人,領了工資就存銀行,為什么?因為他們要買房子,要看病,要養孩子,要養老。我們那時候沒有后顧之憂,因為我們把這些錢‘存到企業了,企業給我們房子,管我們看病,管我們養老。改革了,讓一部分人下崗,為了顧全大局,我們也同意了。現在,我們‘存了三四十年的錢,你不能拿著我的‘存款不給我。”

針對歷史遺留下來的復雜物業關系,酒仙橋危改項目從立項起就明確了其“房改帶危改”的性質。但有的居民卻說:“我們只看到了‘危改內容,就是要拆房;但沒看到任何‘房改內容,這怎么能叫‘房改帶危改呢?”

他們得到的解釋是:房改在危改中體現,即在新房中與原居住面積相等的部分居民只需掏建造成本價,價格為1560元/平米外加夫妻雙方工齡等福利浮動,增加面積另按回遷安置中的各項標準進行,并擁有回遷房的經濟適用房產權。

統計資料顯示,此次危改地區所涉5400余戶居民,共有4700余戶是沒有房屋產權但長年租住原單位公房的住戶,707戶為已經購買產權的居民。但無論是租住公房戶,還是已購產權戶,都無法接受這種對“房改”的解釋。

“開發商老跟我們說這1560元買的新房,這怎么能是新房子呢?這相當于我們用1560塊買下了舊房子面積,然后換回了回遷房中的等同面積。”居民代表孫廣聚說,“不然的話,我怎么可能有資格和他談判呢?可是,這破房子值1560嗎?”

這些建于上世紀50年代的房子,年久失修,管道朽壞。按照北京市有關規定,若實行房改,此類職工住房的售價除去工齡等優惠以外,還要加上每年2%的折舊,建筑年限以30年為上限。按夫妻雙方工齡總和為50年計,職工只需花約396元/平米即可獲得舊房產權。

而產權住戶則認為,拆遷補償的所有方案中,都沒有對有產權房屋做出區別于租住房屋的規定。六街坊居民高天江說:“去年的時候,規定把我們叫做‘已購公房,現在又叫做‘成套住房,就是不明說我們的產權問題,也不為我們制訂單獨的標準。”高天江的住房是全六街坊條件最好的,在一片破舊木窗中間,一眼便可見他家雪白的塑鋼窗。

“我住這樣的房子,都不反對危改拆遷,你覺得誰還會反對?”高天江說,“如果單就危改拆遷投票,100%贊同我不敢保證,95%我還是可以保證的。但是,現在的方案沒有一條體現了我的產權的價值,我怎么可能同意?”

各有各的訴求,開發商又不愿意分別制定標準,那么為什么不能先房改,再危改?居民代表們說,每次協商這都是第一條建議,但無法達到共識。原因極其簡單,早在2006年9月,幾乎與危改項目正式啟動同時,朝陽區政府就下發了“在危改范圍停止進行房改售房”的通知。

朝陽區政府危舊房屋改造辦公室一位工作人員解釋說:這些房屋的產權本來就不屬于職工個人,而屬于企業。企業為了減輕危改成本,為了回遷居民可以買到便宜房子,已經“放棄”了這些房屋的產權,因此不再存在買賣產權的問題。“你跟誰買?得跟企業買吧?但是企業不要了,你向誰買?”至于危改項目之前為什么也沒有進行房改,這位工作人員的解釋是:這些房屋太破舊了,將產權賣給職工,企業將不再承擔修繕責任,而僅靠職工個人的能力無法完成修繕工作,這對職工也是很不公平的。但是,就產權“放棄”之后究竟給了誰的問題,這位工作人員只是說,給了“回遷區”。

開發行為,還是政府行為

“酒仙橋危改是一項政府工程,由北京電控陽光房地產開發有限公司具體實施”。這是對酒仙橋危改的定義。據報道,在6月12日的記者見面會上,政府方面仍然強調:酒仙橋危改,是政府工程,不是商業開發。

可能事實并不如此簡單。

酒仙橋街道辦事處一直是政府、企業和居民矛盾集中的暴風眼。一位工作人員坦承,目前酒仙橋危改的局面,使街道辦事處十分被動,“我們只是政府的派出機構,不能代表政府,無權制訂政策,甚至也無權解釋政策;我們也不是危改的實施單位,不能制訂補償方案。我們什么也決定不了,惟一能做的就是盡量搭建好溝通的平臺。但最后談得怎么樣,我們也無法控制。”

電控陽光同樣處于為難的境地。作為房地產開發商,不盈利的生意肯定不會做。

早在2005年9月《酒仙橋社區報》的“危改專版”上,就曾介紹說,此次拆遷土地面積中,將有9.8萬平方米用于入市交易。

在廣西陽光股份有限公司(電控陽光的控股母公司)2005年度報告上,也這樣寫道:“北京電控陽光房地產開發有限公司(簡稱‘電控公司)負責北京酒仙橋危改項目的一級開發,即是把本項目用地上的居民動遷完畢(居民可以按照政策選擇回遷補償或貨幣補償),再實現地塊的平整后,將總規劃中回遷房以外的商品房部分推入土地市場按照招拍掛的方式進行出讓。本項目的主要收益是回遷居民交納的回遷款和土地招拍掛所取得的拆遷補償費。”廣西陽光和北京電控將分別持有其85%及15%的股權。

但該公司總經理孔令國曾對媒體表示:對于居民的許多問題,如認為危改區內經濟適用房的價格是每平米3850元過高;希望危改區內代征土地以及市政基礎設施建設工程能夠由政府財政負擔,“這樣的問題,我只能向政府反映,我說了不算啊”。

而對于在回遷面積的規劃,也是早已由經北京市發改委、建委、國土資源局等部門審定的——在全部規劃建筑面積中,用于回遷及配套規劃面積占實際改造規劃面積的69%,入市交易的經營性建筑的規劃面積占31%。在這種情況下,電控陽光委屈地在記者見面會上表示:開發商不能再讓步,這個項目公司最高利潤僅占投資總額的8%。

那么,政府做什么?各方面的回答一致:政府出政策,如對居民回遷的住宅建設用地減免21項稅費等。

矛盾由此產生。酒仙橋拆遷住宅面積達84萬余平方米,而規劃用于回遷的面積只有58萬多,其中還包括了14多萬平方米的各類配套設施,實際用于居住的只有43萬余平米。有居民算了一筆賬,如果全部拆遷居民都選擇回遷,平均每戶只能得80平方米,這尚且只是高層居民樓的建筑面積。而如果居民選擇外遷,又不能按照土地開發補償標準獲得相應補償。

“基礎補償加上各種獎勵算上,每平米只有6000多元,”一位有外遷意向的居民說,“但酒仙橋現在的房價可不止這個,二手房都7000多呢。”據此,他在所發放材料上寫了這樣的話:“這種形式就是房價補償低、少給房多收錢的形式。電子城和萬紅里(同屬酒仙橋地區早些年進行危改的項目)沒有這樣的好政策,為什么居民得到的實惠比我們多?(我們)為什么不能實行開發帶危改?”

“酒仙橋危改的問題首先是定位錯誤。”著名維權律師蘇向祥這樣總結道:不能因為危改拆遷是政府批準的,就堅持咬定是政府行為,不是開發行為,因為從來就沒有不經政府批準的拆遷行為。事實上,開發商的介入就意味著開發成分的存在,同時,土地招拍掛的程序設計也可以證明其開發性質。“8%的利潤仍是很高的利潤,如果真是解危濟困的政府行為,1%的利潤都不允許。”

蘇向祥認為,酒仙橋危改集中體現了近些年土地開發和危改拆遷中的所有重要問題。一方面,是政府希望為民眾辦好事,另一方面,政府又希望借助開發商之手一攬子解決土地開發、拆遷補償、住房保障、職工福利等問題,這導致各種法律關系糾纏在一起,權利、責任和義務無法明確區分。

他還提醒說,拆遷問題只是危改過程中的第一步,之后還面臨著回遷房屋質量、樓間距、綠地面積、朝向、樓房底商租售以及是否與目前開發商所提供的方案一致等一連串問題。而政府角色的明確將起到關鍵作用。

“讓政府回歸監管者,讓開發商回歸市場。”蘇向祥認為這是惟一的解決辦法,“否則,這次危改將既損害居民利益,又損害開發商利益,同時政府失掉民心。本來是民心工程,結果卻沒有贏家。”