給市鎮的自然發育松綁

秋 風

究竟是由民眾自發地進行城市化,還是由行政權力催生城市?

現代化必然意味著城市化,這一點無可置疑。那么中國究竟該如何實現城市化?自80年代以來,學術界一直在爭論這一問題。有人主張優先發展大城市,以充分利用聚集效應;有人主張優先發展小城鎮,這是農業大國城市化的惟一選擇。這樣的爭論不能說沒有意義,但在這些討論背后有一種十分強烈的理性與權力的自負:專家或者政府有能力事先知道中國應當走什么樣的城市化道路才最好,且政府可以用權力強制所有地區走那條被人發現的正確道路。

不過,在現實中,權力的支配十分強大,上面的爭論其實沒有多大意義了。大城市和所謂的“小城鎮”都在發展,但基本上都是權力造城運動的產物,兩種城市化模式其實也就沒有什么實質性區別了。

權力造城運動的畸形格局

一個城市看起來要像個城市的樣子,需將必要的資源用于城市基礎設施建設與公共品供應。按照目前的制度,只有建制市才能夠享有相應財政資格。而建制市的設立,完全是行政當局的事情。省城、地級市自然地享有建制市的地位,駐于該城市的省政府、市政府對其下轄的市縣又享有幾乎不受節制的權力,包括在財政談判中居于絕對優勢地位,因為它掌握著下轄市縣官員的升降大權。而每級都要創造好看的政績,這其中十分重要的一點就是造出一座現代化的城市。

在這樣的制度框架下,每一級政府都致力于利用權力把自己所能控制的資源投入到自己駐在的城市。地級市政府所在的城市除了自留資源外,市政府還可以利用其權力,集中全市資源用于發展該地級市。縣政府也努力爭取把本縣變成建制市,即便不是建制市,縣政府也會利用其權力汲取全縣資源發展縣城。

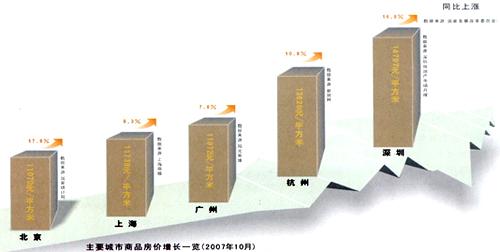

90年代以來城市化進程,走的就是這樣一條權力主導之路。城市化當然有自然演進的因素,但也有太多權力主導的成分。由于權力本身是上下森嚴的,所以,城市也被人為地劃分為三六九等。占據權力最高位置的城市占有最大優勢,于是,國際大都市層出不窮,由此往下,大城市迅速膨脹,中等城市急劇擴張,曾經被視為小城鎮的縣城也差不多發展成中等城市了。

可以說,中國過去十幾年的城市化是權力掀起的造城運動的產物,這樣的城市化進路,看似捷徑,但這些繁榮的城市很可能缺乏必要的歷史、文化、社會、經濟諸力量的支持。另一方面,中國因此而在城市化進程中損失了很多,付出了很多機會成本。沒有市建制、而很可能具有城市之種種自然要素的縣城的發展,普遍受到地級城市的限制,普通城鎮又受到縣城的剝奪。即使它們已經具有城市之實,也無法享受城市的財政待遇,不能籌集用于基礎設施建設的資源。

這樣的進程形成的城市格局必然是畸形的,那就是頭重腳輕。本來,這些普通城鎮如果具有起碼的基礎設施,就可以吸納大量人口。但由于這些城鎮的資源被居于權力上位的城市奪走而無法建設基礎設施,移出鄉村的人就沿著城市級次向上流動,紛紛涌入地級市、省城、大城市及所謂的國際化大都市。大城市為了保衛自己本來就緊張的基礎設施,必然傾向于利用現有戶籍制度,設置那些違反憲法的人口流動壁壘。這一壁壘固然阻止了鄉村、外地人口流入本地,反過來又阻止本市人口分流。于是,在大多數人口還沒有城市化之時,種種城市病就已經鬧得不可開交了。

面對這些問題,不論是學術界還是政府,恐怕不能不思考關于城市化的一個根本問題:究竟是由民眾自發地進行城市化,還是由行政權力催生城市?

市鎮化的前景有多大

社會學、經濟學意義上的“市”只可能是自然演進的產物,這種市需要具備很多社會、文化、政治與經濟條件。政府盡可用其支配的資源建造起高樓大廈,但不可能隨心所欲地創造出來一個市需要具備的文化、精神、社會等條件,而政府以權力支配城市擴張本身就意味著,該市不具備“市”的根本特征:自治。

當然,無數民眾追求改善自身境遇的自發性努力過程,總是會頑強地表現出一種創造出健全的“市”的趨勢。近些年來,在很多地區已能看到一種趨勢,即鄉村大量人口向縣城和鎮集中。有的是在外工作賺錢之后在此購買房屋,有的是鄉村人口為經商、子女就學、養老等直接遷入居住,還有一些則是追逐工業遷入,甚至包括外來人口。

看起來,這些城鎮有點像費孝通先生80年代提出的“小城鎮”,但對費老設想也有所超越。費老把小城鎮定義為:“一種比農村社區更高一層次的社會實體,這種社會實體是以一批并不從事農業生產勞動的人口為主體組成的社區。無論從地域、人口、經濟、環境等因素看,它們都既具有與農村相異的特點,又都與周圍的農村保持著不可缺少的聯系。我們把這樣的社會實體用一個普通的名字加以概括,稱之為‘小城鎮”。從目前情況,隨著城鎮深度卷入現代經濟網絡,這些城鎮未必與鄉村有多么密切的聯系。事實上,今天已經出現另一種情形:大城市人口的郊區化,郊區可能出現某種新型市鎮。

費老下述斷言似乎也值得推敲:“小城鎮是個新型的正在從鄉村性社區變成許多產業并存的向著現代化城市轉變中的過渡性社區。它基本上已經脫離了鄉村社區的性質,但沒有完成城市化的過程。”但是,小城鎮其實完全可以成為“現代化”城市,如果正確地理解“現代化”的含義的話。現代化意味著城鎮居民享有“市”的自治治理,享受城市的基礎設施和公共品,假如制度安排合理,這一切在小城鎮完全可以實現。

但無論如何,費老的基本構想已在現實中獲得部分證明,費老的構想本身又具有歷史依據。古代的“城”與“市”具有完全不同的含義,“城”是官府進行權力統治的節點,“市”卻是自發形成的社會、經濟、文化中心,在很大程度上是自治的。以“市鎮”來稱呼費老所說的小城鎮,可能更為恰當——這也可以與托克維爾所談論的美國的township相對應。

歷史上,中國各地市鎮是十分繁榮的,尤其是明清兩代,江南地區市鎮數量與規模均持續擴大,到19世紀末,江南已有一千余市鎮,其中頗多擁有數千戶至萬余戶人口的巨鎮。這些市鎮乃是彼時江南社會、經濟、宗教、教育等活動的節點,是經濟繁榮與社會秩序的樞紐。50年代之后,隨著政府控制資源、權力控制經濟,這個市鎮網絡被嚴重侵蝕。地區、縣、鄉所在城鎮被賦予了特權地位,不少“市”被改造成“城”,喪失活力;大量的“城”也冒充“市”。即便如此,后來的社隊工業和鄉鎮工業,也仍然是以市鎮為依托發展起來的。

費老在小城鎮再次頑強地表現出自己生命力之時就預言,小城鎮將在鄉鎮企業發展過程中不僅成為人口的“蓄水池”,而且將是商品的集散地和經濟、文化的中心。對此筆者愿意補充說,以此為基礎發育而成的“市鎮”,也僅有此類市鎮,有可能成為市民的自治實體。歷史上市鎮的自治確實是相當發達的,這是市鎮的社會、經濟、文化特征所決定的。“市”民的價值理念終究是不同于城民和鄉民的。以自然發育之“市鎮”為基礎,不僅是城市化的正途,也有助于以自治原則重塑中國的治理體系。

問題在于,盡管鄉村人口在向市鎮集中,但現行各種制度安排卻并不與人口的這種流動趨勢配套,其中最重要的就是,市鎮被權力制約,無法建立起與市民社會相適應的自治的治理架構,無法用自己的資源建設城市化的基礎設施與公共品供應體系。如果沒有這些制度配套,則小城鎮發展也不過是重蹈大城市發展的覆轍而已。