溫室生存,中國準(zhǔn)備好了嗎

趙靈敏

李光耀曾將空調(diào)稱為20世紀(jì)最重要的發(fā)明,因為它使熱帶國家的居民能夠在適宜的環(huán)境里進(jìn)行思考。在剛剛過去的7月,對這句話深以為然的,肯定不止是新加坡等熱帶國家的國民。

從6月30日開始,廣州9個氣象站刷新了歷史最高記錄,其中最高氣溫39.8℃。僅6月30日至7月1日兩天,就有多人因天氣炎熱誘發(fā)疾病致死。氣象部門表示,罕見的高溫天氣將一直延續(xù)到9月份。而江南、華南大部分地區(qū)的高溫天氣也都在半個月以上,福州更連續(xù)高溫32天,創(chuàng)1880年以來之最。

而另一些地方則暴雨成災(zāi):淮河流域7月份降雨量居歷史第二高,導(dǎo)致流域內(nèi)發(fā)生區(qū)域性大洪水。全中國大部分地區(qū)7月都出現(xiàn)雷雨大風(fēng)、冰雹、龍卷風(fēng)等天氣,雷擊導(dǎo)致141人死亡,近年來被雷擊死亡人數(shù)之最。上海、深圳:沉沒的未來?

這樣大面積和長時間的異常天氣,顯然已經(jīng)不是偶然發(fā)生的天災(zāi)。“科學(xué)家們一般以極端氣候現(xiàn)象發(fā)生的頻率和嚴(yán)重程度作為氣候變暖的證明。所以,盡管單獨(dú)的某一次洪水不能證明氣候變暖,但目前的情況則證明了氣候變暖是一個不爭的事實。”綠色和平氣候與能源項目經(jīng)理楊愛倫告訴記者。

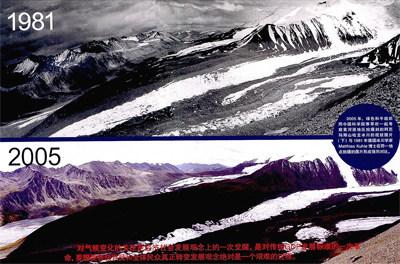

“況且,沒有什么比冰川的加速消融更能證明全球變暖的事實。聯(lián)合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)今年發(fā)布的報告指出,根據(jù)目前的消融速度,80%面積的喜馬拉雅冰川將在未來30年消失,而它們是中國多條主要河流的發(fā)源地。”

而且,中國在全球變暖面前可能會特別脆弱。冰山融化引發(fā)的洪水可能淹沒上海、深圳這兩大中國經(jīng)濟(jì)中心城市。氣溫升高將令居住在半干旱地區(qū)的中國一大半靠天吃飯的農(nóng)民謀生乏力。此外,中國是世界上人均水供應(yīng)量最低的國家之一。正如國家環(huán)保局潘岳副局長所說,我們所面對的將“不再是造福子孫后代的問題,而是我們這代人能否安然度過的問題”。

在《京都議定書》的框架下,中國作為全球最大的發(fā)展中國家,同印度、巴西等國一樣.不必承擔(dān)強(qiáng)制性減排溫室氣體的責(zé)任。相反,通過清潔發(fā)展機(jī)制,中國還可以獲得資金和技術(shù)的支持。但是,伴隨著中國即將成為世界上二氧化碳排放量最多的國家,“中國環(huán)境威脅論”開始甚囂塵上。“如果我們做出的減排努力被中國巨大且仍在增長的污染陰云所遮蔽的話,那么我們的努力有何意義?”式的詰問密集地出現(xiàn)。事實上,早在1990年代中期,克林頓在會見江澤民時就講過:“美國認(rèn)為中國對美國最大的威脅不是在軍事上,而是在環(huán)境問題上。”

內(nèi)外壓力之下: 6月4日,中國正式發(fā)布了《應(yīng)對氣候變化國家方案》,這是中國第一部應(yīng)對氣候變化的政策性文件。而僅在6月的上半月,中國政府還出臺了多項應(yīng)對氣候變暖的措施:6月3日,由發(fā)改委同有關(guān)部門制定的《節(jié)能減排綜合性工作方案》正式對外公布。同一天,國務(wù)院辦公廳發(fā)布“關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行公共建筑空調(diào)溫度控制標(biāo)準(zhǔn)的通知”。6月7日,國務(wù)院常務(wù)會議審議并原則通過了《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》。6月14日,《中國應(yīng)對氣候變化科技專項行動》對外發(fā)布。顯然,中國正在做力所能及的努力。

更大的挑戰(zhàn)在于,對氣候變化的關(guān)注是經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展觀念上的一次覺醒,是對傳統(tǒng)GDP發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)的一次革命,要想使各級官員和全體民眾真正轉(zhuǎn)變發(fā)展觀念絕對是一個艱難的過程。

政府:能源利用的短板

1990年,中國成立了以國務(wù)委員宋健為組長的國家氣候變化協(xié)調(diào)小組,統(tǒng)一協(xié)調(diào)中國的氣候變化對策。1994年中國政府制定和發(fā)布了可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,并于1996年首次將可持續(xù)發(fā)展作為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要指導(dǎo)方針和戰(zhàn)略目標(biāo),2003年中國政府又制定了《中國21世紀(jì)初可持續(xù)發(fā)展行動綱要》。中國將據(jù)此戰(zhàn)略積極應(yīng)對氣候變化問題。

剛剛出臺的《中國應(yīng)對氣候變化國家方案》,雖然只是對過去一些應(yīng)對方式的總結(jié),但還是強(qiáng)調(diào)通過控制溫室氣體排放和增加適應(yīng)能力兩個途徑來應(yīng)對氣候變化。

但現(xiàn)實是,雖然政府設(shè)定了雄心勃勃的節(jié)能目標(biāo),即在2010年,將單位GDP能耗降低20%。但從剛剛過去的2006年看,每年4%的分階段目標(biāo)無法兌現(xiàn)幾成定局。每創(chuàng)造價值1美元的國內(nèi)生產(chǎn)總值,中國消耗的能源是世界平均消耗水平的3倍,是日本的7倍。中國的能源使用效率甚至不及巴西、印尼這樣的國家。中國的經(jīng)濟(jì)規(guī)模只是美國的1/5,但卻是世界釋放二氧化碳第二多的國家。

經(jīng)過多年的努力,中國一次能源消費(fèi)竟成中煤炭的比重,從1990年的76.2%降至2005年的69.1%,但污染排放還是引起國際社會的高度關(guān)注——2006年全國二氧化碳排放總量1428.297噸,比上年增長1%:二氧化硫排放量2588.8N噸,比上年增長1.5%——這些數(shù)字正是“中國環(huán)境威脅論”的基礎(chǔ)。英國前首相布萊爾就強(qiáng)調(diào),即使英國一點溫室氣體都不排放,也僅能削減世界總量的2%,還不足中國在兩年中的溫室氣體排放增量。如果沒有世界上溫室氣體排放量最大的經(jīng)濟(jì)體參與,任何新的體系“都沒有現(xiàn)實的成功可能”。

面對國際壓力,我國政府認(rèn)為中國的人均排放量很少、歷史上的排放存量很少、中國是世界工廠,中國的環(huán)境問題不僅是自己的,進(jìn)口中國產(chǎn)品的國家對于中國的環(huán)境問題負(fù)有責(zé)任。盡管如此,內(nèi)外壓力并未減輕。

早年,當(dāng)人們對環(huán)境和氣候問題還不敏感時,發(fā)達(dá)國家可以走“先排放,再治理”的路子,但今天的國際環(huán)境已經(jīng)不同了。除非中國在未來能拿出一份漂亮的減排成績單,否則可以預(yù)見的是,氣候變化問題將在不遠(yuǎn)的將來成為國際政治中一個新的重磅砝碼,而中國因此遭受拷問也只會是時間問題。

困難在于,首先,中國的環(huán)保部門沒有執(zhí)法權(quán),對超標(biāo)排放的企業(yè)也沒有強(qiáng)制權(quán),這和其他國家有很大的不同。在美國,環(huán)保方面的處罰措施,可以處罰剝奪公司由于不進(jìn)行環(huán)保行動而獲得的任何經(jīng)濟(jì)收益,而且是讓環(huán)保當(dāng)局來執(zhí)行的。如果有軍隊的訓(xùn)練基地沒有合適地處理它的廢物,聯(lián)邦環(huán)保局甚至有權(quán)對其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)上的處罰。

其次,如何遏制地方政府的違規(guī)沖動也是問題。可持續(xù)發(fā)展已經(jīng)成為國策,但它還不是硬指標(biāo)。如果對官員的考核仍然沿用的是GDP增長率這樣的指標(biāo),那就很難指望地方政府注重環(huán)保。無論有多少次“整頓行動”,“污染事件”還是一次次地來,根本原因就在這。

另外,環(huán)境屬于公共物品,具有集體消費(fèi)的特征,很難嚴(yán)格分割責(zé)任,因此人們天然地傾向于不珍惜環(huán)境;生產(chǎn)者也往往將污染的成本轉(zhuǎn)嫁社會。目前,國際上普遍采用市場化的辦法解決這個問題:讓污染的企業(yè)交稅,以使“外部性內(nèi)在化”;逼迫企業(yè)投資排污,達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),免交排污稅;形成“污染權(quán)市場”,企業(yè)可以選擇是排污交稅還是治理污染,選擇治理污染的,就可把污染許可證賣給別人。在我國,前兩種辦法基本沒有采用,后一種剛剛開始在一些地方試行。

NGO:前路漫漫

從2005年開始,人們明顯感到環(huán)保NGO的聲音變大了,形象清晰了。幾件有標(biāo)志性意義的事件:云南怒江事件——中國高層官員第一次就爭議性的水利工程發(fā)表講話,象征著中國政府態(tài)度的轉(zhuǎn)變;金沙江事件——地方居民在非政府組織和媒體的幫助下,迫使地方有關(guān)部門最終妥協(xié);圓明園事件——中國第一次在環(huán)境領(lǐng)域召開實質(zhì)性的聽證會,作為公開透明的聽證會,其成為中國環(huán)境保護(hù)和規(guī)范的里程碑。這些都離不開環(huán)保NGO的努力和斗爭。

廣為流傳的一個說法是:在怒江水電站修建過程中,當(dāng)時,環(huán)保總局有官員以怒江是中國僅存的兩條原生生態(tài)河之—為由堅決反對,無奈,他的聲音太微弱,于是他撥通了環(huán)保組織“綠家園志愿者”負(fù)責(zé)人汪永晨的電話。汪永晨后來回憶說:“我的朋友說,他在國家發(fā)改委開會,孤軍奮戰(zhàn),‘環(huán)保總局一要守住,并且非常急需找一些熟悉怒江的專家學(xué)者,他要反擊!”最終,這個事件在NGO組織和環(huán)保行政機(jī)構(gòu)的共同努力下得以延緩——這已經(jīng)被作為一個例證,用來證明社會組織的活動和聲音影響了中央政府的決策。

在影響日益增加的同時,中國的環(huán)保NGO仍然非常弱小。一名業(yè)內(nèi)資深人士認(rèn)為:“在小區(qū)里放幾塊展示板就能提高人們的環(huán)保意識嗎?我很懷疑。做宣傳沒錯,但現(xiàn)在最大的問題是大企業(yè)在政府的支持和默許下有恃無恐的違規(guī)行為,這么多機(jī)構(gòu)卻只在做環(huán)境教育,這是否必要呢?”調(diào)查顯示,涉及保護(hù)生態(tài)環(huán)境的環(huán)保組織占53.3%,涉及環(huán)境維權(quán)的組織有15.6%,涉及參與制定環(huán)保公共政策的只有11.8%。

之所以如此,一個重要原因是環(huán)保NGO的專業(yè)性不強(qiáng)。氣候問題非常復(fù)雜,NGO要說服政府或公眾,必須強(qiáng)有力的科學(xué)支持,這就要求NGO從普適性視角轉(zhuǎn)移到專業(yè)化視角去關(guān)注環(huán)境問題。“西方NGO的專業(yè),首先表現(xiàn)在其分工細(xì)膩上。”中國人民大學(xué)環(huán)境學(xué)院副院長鄒驥認(rèn)為,“比如說鶴類基金會、國際河流組織等,都是針對某一個更為專業(yè)的領(lǐng)域。”

專業(yè)的另一個層面,則反映在組織結(jié)構(gòu)及研究領(lǐng)域上。EDF(地球保衛(wèi)組織),在調(diào)查研究的功能之外,還具備投資實力。而WFF(世界自然基金會),有自己的辦公大樓、刊物及研究人員,并吸納了大批環(huán)保學(xué)家、經(jīng)濟(jì)學(xué)家、動物學(xué)家等專業(yè)人士,被稱為環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué)的搖籃。美國環(huán)保協(xié)會和許多西方NGO,都有自己的首席科學(xué)家。

另外,環(huán)保NGO的獨(dú)立性需要加強(qiáng)。在與政府的關(guān)系方面,我國95%以上的環(huán)保民間組織遵循“靜忙不添亂、參與不干預(yù)、監(jiān)督不替代、辦事不違法”的原則,尋求與政府合作,認(rèn)為存在一些矛盾的只占3.3%。而在和污染企業(yè)進(jìn)行交涉時,環(huán)保民間組織最常用的方式是向政府部門反映,其次是與企業(yè)協(xié)商、談判,占四成;采取訴訟等法律途徑或集會、抗議等方式的很少。

西方的經(jīng)驗證明,正是NGO的獨(dú)立性和社會公信力使得其能夠獨(dú)立地承擔(dān)起社會責(zé)任,在保護(hù)弱勢群體利益中發(fā)揮重要作用。

中國準(zhǔn)備好了嗎

中國民眾的環(huán)保意識不高,這一直以來似乎是一個公認(rèn)的事實,相關(guān)的數(shù)據(jù)也證明了這一點:《中國公眾環(huán)保民生指數(shù)(2006)》顯示,中國公眾的環(huán)保意識總體得分為57.05分,環(huán)保行為得分為55.17分,均沒過及格線。

但另一方面,由中國環(huán)保民間組織聯(lián)合會進(jìn)行的有412余萬公眾參與的調(diào)查也顯示,有高達(dá)96.5%的人認(rèn)為,“十一五”期間應(yīng)當(dāng)提高環(huán)保投資占GDP的比重。這兩份調(diào)查之間的差異似乎表明,中國公眾一面希望環(huán)境問題得到根本改善,另一面卻難以從自身做起。

環(huán)境和氣候由于是公共產(chǎn)品,人們更加不會刻意地節(jié)制。而在環(huán)境危機(jī)層出不窮而有關(guān)方面卻千方百計加以隱瞞和遮掩的今天,把減排的主要責(zé)任一廂情愿地放在普通民眾的身上,這顯然既不公平也不現(xiàn)實。在生存壓力空前巨大的情況下,氣候和環(huán)境永遠(yuǎn)不會是老百姓最重要的議程。

事實上,氣候和環(huán)境問題在中國之所以惡化到這樣的地步,還有人們思想深處的原因:自大躍進(jìn)開始,一向與自然尚能和諧相處的中國人染上了一種動不動就要“改天換地”的隱疾。在很多人心里,環(huán)境的敗壞只是進(jìn)步和發(fā)展必須要付出的代價。“先污染后治理”,已被許多^視為邏輯必然。

對科學(xué)的盲目迷信讓人們相信環(huán)境問題可以通過科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步消除。這種想法從理論上看似乎沒有問題,但可能性和現(xiàn)實是有差異的:現(xiàn)在,科學(xué)技術(shù)手段已經(jīng)可以無害化處理日常生活產(chǎn)生的大量垃圾,但事實呢?

而且,中國在相關(guān)的科學(xué)研究上遠(yuǎn)沒有達(dá)到可以解決所有問題的程度。燃燒化石燃料會產(chǎn)生二氧化硫和二氧化碳,前者可以通過“脫硫”的辦法來解決,從而減少酸雨;但對二氧化碳就無能為力,而后者正是主要的溫室氣體。目前,丹麥的電廠已經(jīng)開發(fā)出碳捕捉技術(shù),將在發(fā)電中產(chǎn)生的二氧化碳捕捉并深埋于地下貯存,使之不能夠與大氣發(fā)生作用從而避免產(chǎn)生溫室效應(yīng)。但中國還不掌握類似的技術(shù)。

另外,盡管中國有廉價的勞動力,但是它生產(chǎn)的太陽能電池的成本還是比德國和美國制造的高出30%。中國只能建造發(fā)電量為800千瓦的小型風(fēng)電場,而一些發(fā)達(dá)國家的技術(shù)已經(jīng)能夠支持發(fā)電量高達(dá)3萬千瓦的大型風(fēng)電場。

而另一方面,名目繁多的環(huán)保指令很多時候成了橡皮圖章。林先生是某合資電廠的管理人員,他坦言很少擔(dān)心環(huán)保的問題:“現(xiàn)在這么缺電,地方政府需要的是充足的電力,其他問題一時顧不上。遇到檢查,只要公關(guān)工作做好了,—般都沒事。”

顯然,無論政府、企業(yè)、機(jī)構(gòu)和個人,都需要努力適應(yīng)氣候變暖時代的新變化。