一個意大利工人的中國苦旅

周 源

故事從意大利那不勒斯的雨夜開始,長鏡頭掃過聚集在工廠門外的意大利工人,他們靜靜等待著什么。此時,一輛載滿中國人的大客車駛來,車上一個男子對他的伙伴說“我想去斗獸場”,對方回答“斗獸場在羅馬”,說話的人一臉失望。

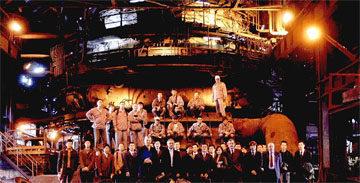

在雨夜中等待的意大利工人卻無法如此輕松,他們圍攏過去齊聲喊口號,如果不仔細聽,大概不能分辨出這是用極不標準的中文喊出的“吸血鬼!吸血鬼!”中國客人們臉上帶著尷尬的笑容,心情并沒有被抗議打擾,他們是來收購這座大型鋼廠的高爐的,而鋼廠的關閉將使得工人們失業——雖然這并不是中國人的錯,一個面孔還很年輕的意大利小伙子絕望地問同事,“我們該怎么辦?”

維修工人文森佐像幽靈一樣在停工的工廠里巡游,他沒有加入游行抗議,而是私下告訴中方負責人,高爐有缺陷,他還需要—點時間才能解決這個問題,接著提出兩個要求,第一請慢慢拆,第二不要使用電弧——因為會引發爆炸。建議看上去被愉快地接受了,然而當他攜帶著改進過的高爐部件再次來到工廠時,發現高爐不見了,爆炸遺留的空洞裸露出斷落的鋼筋,在和中國人打交道的過程中,這只是挫折的開始。

為了尋找含有隱患的高爐,文森佐不遠萬里來到中國,問題卻并沒有那么簡單,他從上海、武漢、重慶一直追到包頭,終于將這個附加了過多價值的高爐部件交給了懂行的中國工人——當他如釋重負離開工廠時,卻不知道這個部件的命運是被扔進垃圾堆。

《消逝的星星》是一部幾乎全部在中國取景和拍攝的意大利電影,這很不尋常,尤其是它所拍攝的中國無關東方傳奇和政治偏見,而是徹底關注當下,也因此提供了一個罕見的視角,使我們能進入一個意大利人的軀殼看見自己。然而,遺憾的是,這部參加了2006年威尼斯電影節并獲獎的影片,除了在北京的意大利電影周和上海電影節進行過小規模的公映,似乎并沒有再在中國大陸合法上映的可能。

中國是怎樣的

《消逝的星星》有幾個不同版本的預告片,唯一的臺詞是相同的,“我從沒想到中國是這樣的”。在這名普通的意大利工人眼中,中國是什么樣的呢?

電影在一開始便給出了暗示:文森佐示意在那不勒斯廠區的中國工人不要抽煙,工人掐滅了煙頭,就在文森佐轉身的剎那,順手又從口袋拿出—支煙點上,動作連貫得如同本能。這個細節文森佐沒有看到,即便看到他可能也不會意識到這種“本能”意味著什么。

在上海負責采購高爐的公司領導接待了他,新領導用倨傲、懷疑并且神秘的口氣告訴文森佐,之前的負責人已經被廢除了;在武漢鋼鐵廠他因身份和目的不明被抓,在警察局被粗暴對待,獲釋后他說:“看那個警察的臉,這里是有死刑的。”卻不知道了解真相后,警察們忙了半晌幫他找尋工廠;他住在重慶一座居民樓,每間房子都塞滿了人,有8000人在這里生活、工作、開小作坊、賣豬頭肉;他看到工廠區后勤工人的孩子們,在污濁的空氣、骯臟的地上端著搪瓷飯盒一口一口地吃飯……他乘坐最廉價的交通工具—硬座火車、輪渡、長途汽車、卡車,經過中國最典型的城市和鄉村,大多數時候,和中國最平凡的人群待在一起,他悲憫,他驚異,然而,似乎,他看到的人們比他快樂,在最卑微的生存狀態中進發著最根本的活力,文森佐說“我沒想到中國是這樣的”。

《消逝的星星》并不是旨在批判中國,它只是將中國攤開在觀眾眼前,人們的劣根性同他們的善良、堅韌一樣清晰,電影中的一切細節都如此精確,以至于文森佐看到的中國并不比我們看到的更奇特,卻比一般中國電影更為一針見血,玩弄權術的官僚、濫用職權的執法者、生存在惡劣條件下的農民工、不負責任的責任人、柔弱的孩子、孤獨的老人,難道我們不是生活在其中嗎?文森佐在這個巨大的國家和擁擠的人群中顯得如此疲倦和無助,我們就是他。

和文森佐一同在中國旅行的是中國翻譯劉華,文森佐倔強、激動,劉華自尊、敏感,兩個人的關系從一開始就充滿張力。有人說這部無法歸入任何類型片的電影也許最像公路片——對文森佐來說,尋找高爐的旅程是不斷深入中國的過程,從沿海到內地,從長江到黃河,從西南到西北;對劉華來說,這旅程是一次回游,她從上海到重慶到出生的小鎮,回到祖母和孩子身邊,就像一條鱘魚。

導演把兩個人的關系處理得相當克制,含有隱患的高爐足以制造一場悲劇,但導演并沒有讓悲劇在電影中出現,他甚至使用了《半個月亮爬上來》作為主題曲,女聲合唱清幽地響起,完全脫離了歌曲本身的情景和語境,配合電影如詩的影像,像冷色調的油畫。這脫離了中國人的審美習慣,一部拍攝工人階級的電影卻如此富有詩意。

到底什么消失了

文森佐固執而善良,與油滑的中國人形成鮮明對比,但電影并沒有直接表現導致他付出巨大代價的動因,難道僅僅是天然的責任感嗎?如果說這是新千年的馬可·波羅游記,那么電影想展示的絕不僅僅是中國的廣袤腹地。

故事來源于一部2002年的意大利小說《拆除》(La Dlsmisslone),小說的主角依然是文森佐,他在那不勒斯的鋼鐵廠工作了一輩子,從普通的工人一直做到高級技工,可以說,這座工廠造就了他,代表他整個的人生。然而,就像很多歐洲國家的工廠一樣,鋼鐵廠要停止運轉了,文森佐最后的工作就是負責設備的拆除,他希望一切細節都可以精準完美,不容忍出現絲毫瑕疵,這是他職業生涯的最后句號。這座擁有悠久歷史的巨型鋼鐵廠象征著身份、團結、力量,它的拆除不僅僅是一座建筑的毀滅,還包括它所在的城市和圍繞它運轉的所有人的生活。是物質意義的,更是心理和文化層面的。

小說的作者(ErmannoRea)也是《消逝的星星》編劇之一,1927年生于那不勒斯。《拆除》是根據在當地鋼鐵廠調查之后的50頁報告寫成,此前,他曾經做過很長時間的職業記者。小說是名列當年年度第二的暢銷書。

我們也許可以把《拆除》作為《消逝的星星》的前傳,這樣可以更好地理解文森佐的行為和動機,他將一生奉獻給工廠,對所有的設備充滿感情,如今一切都結束了,象征鋼鐵廠靈魂的高爐將被送到一個完全陌生的國度,資本家隱瞞了它有缺陷的事實。作為維修工,1953年出生的他見證了這座1960年代高爐的誕生、每一次改造和維修,他必須要把它修好,為了中國工人的安全,也為了高爐的完美謝幕。

這樣的解釋并非沒有根據,電影給出了蛛絲馬跡:在武漢鋼鐵廠,文森佐忘記了同行中國翻譯的告誡,走人工廠,那些經緯交織的管道,冒起的濃煙,穿梭如織的帶著安全帽、穿著工作服的工人是那樣熟悉,他甚至面帶微笑,向工人們揮手,好像又是一個工作日,最后,他看見了高爐——火光四濺,電子與弦樂的合奏推向高潮,他幾乎淚濕眼眶,然麗情緒被哨聲打斷,中國的高爐不是適合他抒發幽思的地方,他被抓進了警察局。

與衰落的如同巨大廢墟的那不勒斯相比,中國則充滿了建筑工地,晝夜不停工作的工人,巨型鋼鐵工廠,文森佐困惑地問“這個國家到底有多少個鋼鐵廠?”他代表的是意大利最后的產業工人,全球化所帶來的深層次變革不僅發生在發展中國家,對于發達國家也同樣。鋼鐵廠的關閉徹底摧毀了他的生活,那座帶有隱患的高爐也將摧毀中國工人的生活,我們必將沿著他的老路走下去,也許是50年,也許會更短。

很難說在中國之旅中,文森佐復雜的情緒中有多少屢屢碰壁的焦灼,還有多少更深層次的失落,老歐洲對于無知無畏的年輕中國的感嘆。當他的同胞為丟掉飯碗罷工的時候,中國工人卻在最惡劣的工作與生活條件下安之若素。他苦心制造的高爐部件被包頭鋼鐵廠的工人形容為“這里有的是”。他一次又一次注視著中國的孩子,戴著紅領巾手拉手的上海孩子,溜冰的重慶孩子,廠區的工人孩子,還有劉華的孩子——作為留守兒童的孩子……在將高爐部件交出去后,他獨自一人乘坐黃河上的木排,同坐的是一群羊和牧羊老漢,特寫鏡頭中,他哭了,這真是讓人心力交瘁的旅程,他無法排解心中的憂傷。他現在已經一無所有,他幾個月來為之努力的目標沒有了,積蓄沒有了,那不勒斯的工廠沒有了……《半個月亮爬上來》又一次唱起,是輕輕的嘆息。

“消逝的星星”——到底什么消失了?在劉華的家鄉,劉華對文森佐說在中國星星象征誠實、忍耐、公正和團結,文森佐回答“我聽到的說法略有不同,不管怎么樣,總有些東西消失了。”

有人將之解讀為對中國誠信的批判,這只是片面之詞。劉華和文森佐,中國和意大利,他們都帶著各自的問題,丟失了各自的生活,這種消失是雙重的,在中國和意大利沒有本質的不同,全球化鏈條下,人生沒有本質的不同。