安東尼奧尼在中國

汪 偉

安東尼奧尼死了,在世界上大多數國家里,只有少數文化上的精英分子感覺悵然若失。他是遙遠的1960年代和1970年代電影的活化石,肉身的毀滅形象地宣布了一個時代的終結。唯獨在中國,他的死引逗起許多人的回憶。安東尼奧尼是中國歷史的一部分,不管你信不信,經歷過1974年對其作品《中國》的批判的人,都清晰地知道這個事實。

我有個年長的朋友,那時候在北大荒當農工,免不了也要加入戰團,批判一通。他沒有看過那電影,也不知道安東尼奧尼是誰。批判一部沒有看過、也沒有機會看到的電影,就像和一團空氣作戰。照例,敵人幾乎是假想的,只有當年《人民日報》的文章提供了少數端倪。然而,這種戰斗方式卻是再熟悉不過的了。他的前半生、幾乎整個國家和無數人,日復一日,年復一年,一直置身在這樣的假想的戰斗之中。

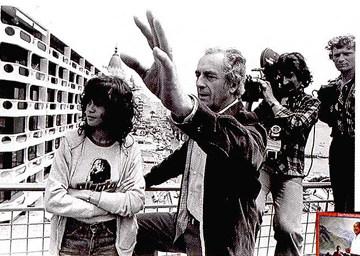

我不禁想起米開朗基羅·安東尼奧尼拍攝這部電影時的情形。他置身在他從沒有見過的情景之中,置身于陌生的語言的海洋,每一次拍攝都是一場小小的戰斗:讓主人相信他在按照預先商定好的方案工作,同時獵取他想要的鏡頭。安東尼奧尼的戰斗和我的朋友的戰斗并沒有兩樣。他們都在挑戰一種無從了解的事物。

長達3小時40分鐘的《中國》,讓安東尼奧尼意外遭到了8億人的齊聲責罵——這其實沒有什么了不起——但安東尼奧尼沮喪的是,引起爭論并不是他的初衷。影像的情緒是灰暗的,處處都充滿了對現實背后的事物的懷疑;對安東尼奧尼來說,他的本意并非想要詆毀什么,他只是本能地對歷史的未來感到悲觀。但當時人們的普遍看法是,電影的問題不在于安東尼奧尼本人的歷史觀,而首先是他沒有盡到為客之道:他被邀請到紅色中國來,卻違背了主人的意志,辜負了一番信任。

安東尼奧尼來到中國,是剛剛建交的中意政府的形象工程。原來是電影搭臺,政治唱戲,雙方雖說未必一拍即合,也可以說是兩廂情愿。沒想到,這出戲到底唱砸了。而其他人受邀來到中國,卻少有波折。1955年,薩特來過:他登上了天安門,觀看了潮水一樣的人群在天安門廣場上高呼萬歲。1960年,埃德加·斯諾故地重游,見到了延安時期的許多老朋友;據說斯諾受到了非常熱烈的歡迎。可惜,他的新書在美國卻乏人問津。1965年,安德烈·馬爾羅帶著戴高樂的指令會見了毛澤東;他在回憶錄里寫了不小的篇幅,有人說他是“恬不知恥的胡編”(說他只和毛澤東待了三十分鐘時間,剛來得及交換一些外交辭令)。和他們相比,有人難免要覺得安東尼奧尼可謂不識相。《中國》的影像讓人不快,盡管絕大多數要歸咎于被拍攝的歷史本身,但,也有一些要由導演本人負責。他在北方農村拍攝一些面部特寫時,幾乎是一種強迫。安東尼奧尼在這里利用了權力;尤其是進入當年中國的外國人的特殊權力。然而,我懷著矛盾的心情理解了他。

來中國這一年,安東尼奧尼已經60歲了。對這個年齡來說,忠實于自己,才是最重要的。所有的真實都不過有限的經驗里能夠被言述的一小部分而已。《中國》里面的真實是零零碎碎的,有邏輯,卻沒有體系可言。這本來是人生的真相。安東尼奧尼在電影里引用了中國的諺語:畫虎畫皮難畫骨,知人知面難知心;他想以此表達真實的局限和自己的謙恭,彼時卻被看作是包藏禍心的帝國主義分子的虛偽的自白。

現在他死了。我覺得,當年的批判者也許可以從網上下載一個盜版的《中國》,好好地看上一遍。可惜他們中的大多數人都來不及了。他們的后半生太忙。太多假想的敵人等著他恢復原來的面目;許多人還不知道大師的死,安東尼奧尼,如果沒有他的死,他已經被忘記了。