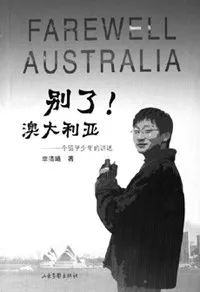

一個失敗的留學樣本

2002年,18歲的李清曦中斷高中學業,告別父母師友,獨自去澳大利亞留學。兩年后,他疲倦地拖著一個箱子回了國,里面沒有文憑,只裝著一個陪他度過大半留學生活的游戲機……

2001年,李清曦的父親李潔幾乎毫不猶豫作出了送兒子出國留學的決定,因為他生活的圈子中,已有80%的人送孩子出了國。可是,在國內也算“見多識廣”的李潔,對國外的留學生活卻很陌生。一名把孩子送出去的同事,成了李潔主要的信息來源。

“太簡單了。”這名同事輕描淡寫地轉述著他所知道的“留學信息”:國外和國內沒什么兩樣,呆下來很容易,讀完語言,隨便就能念大學;學費不用愁,找工作很簡單,想打工就打工,賺的是比人民幣值錢的澳元,絕對能養活自己。這番話說得李潔心花怒放。

在很多事情上都還“不夠清楚”的時候,出國的日子臨近了。在走進澳大利亞的教室前,李清曦又一次想象起自己向往的留學生活:一個大部分是西方人的學校,班上只有一兩個留學生,課堂氣氛濃厚,課下氣氛活躍,身處英語的環境……

結果呢?到了那里,他看到了“一張張黃種人的臉”。班上13名學生有12名是中國人,且都講漢語。“也許只有這個班是這樣吧?”可是,他最終發現,這家學院里,97%的學生都是來自中國的留學生,剩下的是一兩個日本人、一兩個韓國人和四五個中東人。中國人互相很少講英文,而是用摻雜著各地方言的普通話交流。

剛到澳大利亞的李清曦憋足了“好好學習”的勁兒。不過他很快發現,環境變了。周圍的小留學生,大多是在百無聊賴地混日子。雖然這所學校對出勤率也有要求,可是身邊大多數中國小留學生照樣天天逃課,不寫作業。

很快,李清曦洞悉了這些小留學生的一些“小把戲”:找當地華人醫生開假診斷書。“想得什么病就得什么病,想病多久就病多久”,只要交了錢,這樣一份像模像樣的診斷書,就可以成為他們逃課的借口。而為了錢,這些華人醫生已經把開這種診斷書,當成了常規生意。

在這樣的環境下,李清曦逐漸開始放松自己。他不再堅持聽當地英文廣播,也不再費力地去搜想英文單詞表達,而是開始和周圍的中國留學生一樣直接用中文交流。

小留學生的家境多半不錯,但巨富畢竟很少。因此,許多小留學生在外面過的日子并不安逸。李清曦的一位好朋友,迫于生計,只能四處找工作,最潦倒的時候連個面包都買不起,只能餓肚子。為了掙夠學費和生活費,他同時兼幾份工,連續幾天不睡。

李清曦選擇的“生錢之道”,是傳銷。像許多涉世未深又渴望賺錢的孩子一樣,他狂熱地被發財夢控制,交錢入伙,好友怎么勸他都不聽。最終,李清曦付出了近萬元人民幣的代價,才從中抽身而退。等他醒悟過來之后,他才知道,被騙投入傳銷的小留學生,遠非他一人。而這些事情,當然也不敢跟家長說。

“報喜不報憂”,這是李清曦所熟知的大多數小留學生慣用的方法。他們習慣用一連串“挺好”來回答家人的所有詢問。結果是,很多家長都以為自己的孩子在外面過得“挺好”。

時間久了,和家人打電話便成了一種“負擔”。這樣的場景經常可以看到:一幫小留學生聚在一起打牌。正到熱鬧時,電話響了,接起來的人捂住話筒喊:“×××,你老爸的。”那個人頭也不抬回一句:“說我不在。”

“以前干什么總要被管著,現在好容易離開了他們的勢力范圍,當然不想再聽嘮叨。”李清曦說。后來,李清曦和幾個游戲迷住在了一起。沒過多久,從國內訓練出來的自制力,便被電子游戲俘虜了。

一開始,李清曦還堅持著每天起床上課,漸漸的,因為沒人管,他從按時上課變成遲到,最后干脆演變成曠課。有一個星期,因為下暴雨,他干脆整周呆在屋子里玩游戲。

結果,因為出勤率不夠,在澳大利亞度過一年4個月之后,他收到了對小留學生最嚴厲的懲罰:注銷簽證,被逐回國。

2004年,李清曦選擇了回國。事實上,他當初身邊接觸到的11個小留學生里,有9個人已經回來了,而且只有極個別的人拿到了學位,其他人都沒有念完大學。

回國以后,李清曦曾經試圖重新參加高考,但他發現,國外接受的教育,已讓他無法再適應國內激烈的應試教育了。結果,他開始參加自學考試。現在,他在青島一家文化單位有了自己的工作,每天按時上下班,十分認真。

(林 方摘自《中國青年報》)