基于凍融損傷和表面剝落的氯離子擴散模型修正與應用

朱方之,趙鐵軍,王振波,王鵬剛

(1.宿遷學院 建筑工程學院,江蘇 宿遷 223800;2.青島理工大學 土木工程學院,山東 青島 266033;3.南京工業大學 土木工程學院,江蘇 南京 211816)

預測氯鹽環境下混凝土結構的服役壽命常采用基于Fick第二定律的基準模型,并在一定的初始邊界條件和假定等前提下得到其數學解析解.事實上氯離子在混凝土中的擴散過程非常復雜,大量的研究表明采用Fick基準模型預測混凝土結構的服役壽命存在很大的偏差.為解決此問題,許多修正模型相繼出現.如Prezzi等[1]考慮混凝土對氯離子結合能力的影響;Maage等[2]根據試驗和厄勒海峽大橋的測試數據,給出了氯離子擴散系數隨時間的變化規律;Stephen等[3]建立了混凝土氯離子擴散系數與溫度的關系;余紅發等[4-5]引入材料劣化效應系數,考慮混凝土使用過程中產生的微裂紋等缺陷對氯離子擴散的加速作用,同時基于混凝土凍融損傷和表面剝落,得到了多重因素影響的氯離子擴散方程;邢鋒等[6]和Lu 等[7]基于試驗數據建立了氯離子擴散系數與應力水平的經驗公式,以考慮力學損傷對氯離子擴散的影響.這些工作部分解決了長期以來Fick基準模型在混凝土中的適用性問題,具有一定的理論意義和實際應用價值.

但是,對寒冷氣候下的海港碼頭和除冰鹽環境下的道路橋梁混凝土服役壽命進行預測時,既有的氯離子擴散模型往往未考慮混凝土凍融損傷和表面剝落的影響;有的模型雖然考慮了該影響,但是形式復雜、參數較多,取值也多是基于室內試驗回歸的結果,與實際工程中混凝土結構的服役環境差別較大.針對已有模型的缺陷,本文考慮混凝土凍融損傷和表面剝落特征,建立了基于Fick第二定律的修正模型.采用中國北方城市立交橋橋面板混凝土氯離子含量實測數據進行了驗證,并在已有的現場測試數據和研究資料基礎上,對膠州灣海底隧道洞口段襯砌混凝土的服役壽命進行了預測.

1 基于Fick第二定律的氯離子擴散模型

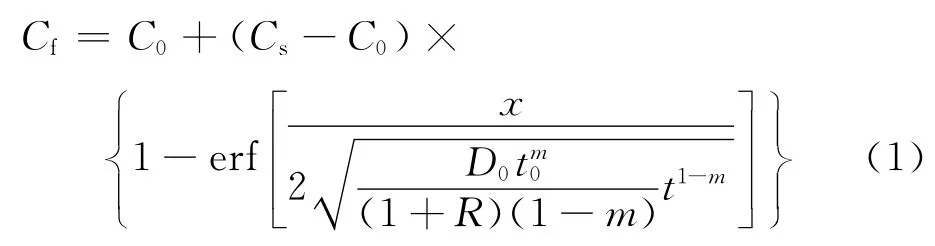

根據Fick第二定律,考慮氯離子擴散過程中混凝土的氯離子結合能力,以及擴散系數的時間依賴性,余紅發等[4]推導出氯離子擴散理論的基準模型,并給出該模型的數學解:

式中:Cf,C0,Cs分別為自由氯離子含量1)文中所涉及的含量、水灰比等除特別說明外均為質量分數或質量比.,初始氯離子含量和表面氯離子含量;erf為誤差函數;x 為距混凝土表面的深度;D0為標準試驗條件下的氯離子擴散系數;t0為參照時間;t為混凝土結構暴露于氯離子環境中的時間;m 為氯離子擴散系數的衰減指數;R 為氯離子結合能力,對于普通混凝土,R 取2~4,對于高性能混凝土,R 取3~15.

本文在模型推導過程中,暫不考慮混凝土初始缺陷和溫度對氯離子擴散系數的影響.

2 凍融損傷影響

凍融損傷是外部環境正負溫度變化引起的混凝土結構性能劣化現象,從宏觀上看凍融損傷和混凝土初始缺陷類似,均具有各向同性特點.隨著服役年限的延長和凍融循環次數的增加,混凝土凍融損傷不斷發展.現有文獻較多采用動彈性模量損失率來表征混凝土凍融損傷程度[8-9],即:

式中:ω 為混凝土凍融損傷因子;E0和EN分別為凍融前后混凝土的動彈性模量.

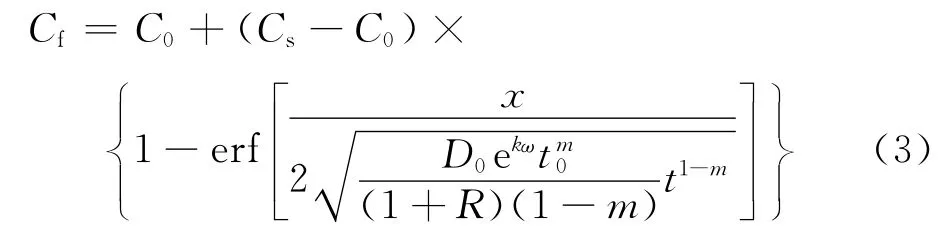

氯離子擴散系數隨著混凝土凍融損傷程度的發展而呈動態變化.朱方之[10]進行了水灰比(mw/mc)為0.4和0.5非引氣混凝土經受凍融后的氯離子擴散研究,結果表明氯離子擴散系數與凍融損傷因子ω 近似服從指數函數關系.孫叢濤[11]也曾得到過類似的結論.另外,利用指數函數對文獻[12]中的試驗數據擬合亦可得到很好的擬合效果.因此,在對模型進行修正時采用指數函數來考慮凍融損傷對氯離子擴散系數的加速作用,即:

式中:k為氯離子擴散系數與凍融損傷因子的擬合系數,一般混凝土水灰比越大,k值越大.

3 表面剝落影響

混凝土表面剝落是伴隨著凍融損傷而發生的凍害現象.Matala[13]通過鹽凍試驗研究了混凝土養護齡期、水化齡期、含氣量和抗壓強度對表面剝落的影響.Vesikari[14]在此基礎上,通過現場調查數據擬合出混凝土年剝落率表達式,即:

式中:r為混凝土凍融時的年剝落率,mm/a;a 為混凝土的含氣量,%;fcu為混凝土28d立方體抗壓強度,MPa;Ccur為養護時間影響系數;Cage為硅灰、礦渣和粉煤灰等摻合料影響系數;Cenv為環境影響系數,文獻[15]給出了不同環境類別下Cenv的建議值,如表1所示.

當混凝土結構服役一定年限后,混凝土表面年剝落率r 可近似認為不變,則表面剝落深度可表示為:

式中:Δx 為混凝土表面剝落深度,mm;T 為混凝土結構的服役年限,a.

由于干濕交替的影響,氯離子在未剝落的混凝土中傳輸,在空間分布上仍存在對流區和擴散區,其中對流區的深度與氯離子、水分子等在表層混凝土中的傳輸有關,可根據統計給出.歐洲標準BRPRCT95-0132,E95-1347[16]認為,正常情況下對流區深度為14mm;金偉良等[17]通過對海港碼頭的現場調查,擬合得到表面對流區深度為8~10mm.

表1 環境分類與環境影響系數取值Table 1 Classification of environments and values of environmental coefficient[15]

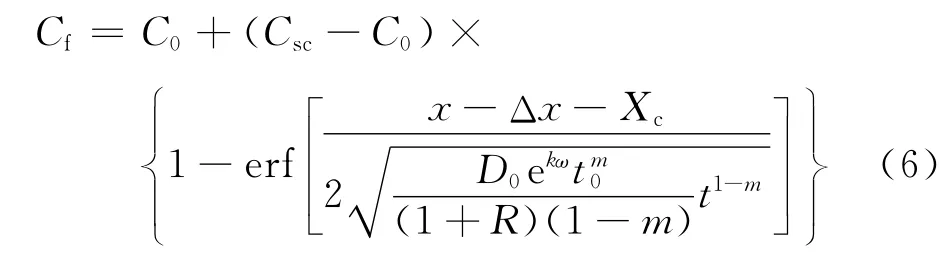

綜上所述,基于混凝土凍融損傷和表面剝落的氯離子擴散模型修正為:

式中:Csc為對流區和擴散區界面處的氯離子含量;Xc為對流區深度.

4 模型驗證與應用

4.1 模型驗證

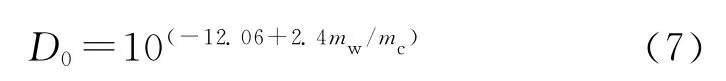

北京西直門舊立交橋建成于1980 年底,1999年3月因混凝土鹽凍破壞和鋼筋銹蝕等原因改建.原立交橋橋面板混凝土設計水灰比mw/mc=0.54,混凝土芯樣的抗壓強度為40.2MPa.根據立交橋服役環境確定環境影響系數和擬合參數取值.其中,養護時間影響系數Ccur和礦物摻合料影響系數Cage均取1,環境影響系數Cenv取非常嚴酷環境的中值,即120,代入式(4),(5)計算得到使用18a后的混凝土表面剝落深度為7.2mm;氯離子擴散系數與凍融損傷因子的擬合系數k參照同水灰比混凝土凍融試驗取2.7;混凝土凍融損傷因子ω 取0.4;衰減指數m參照文獻[18]中的建議公式對普通混凝土取0.2;氯離子結合能力R 按普通混凝土取2;對流區深度Xc取10 mm.標準試驗條件下的氧離子擴散系數D0僅與混凝土成分有關,本文按文獻[18]中的建議公式計算:

經計算,28d齡期混凝土的氯離子擴散系數D0為17.22×10-12m2/s.

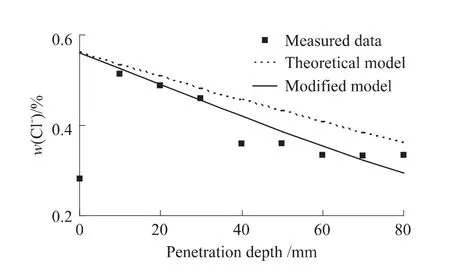

圖1是橋面板混凝土芯樣中氯離子含量分布的實測值(用試驗點表示)和Fick基準模型、本文修正模型的預測結果(用虛線、實線表示).按照美國混凝土學會(ACI)關于普通混凝土中氯離子含量的限定(0.1%~0.2%),此處假定橋面板混凝土初始氯離子含量為0.1%(相對于水泥質量).結果表明,隨著距混凝土表面深度x 的增加,Fick基準模型的擬合結果與實測數據差別較大.本文修正模型的預測結果,除了在對流區和擴散區界面處的氯離子含量有偏差外,在其他深度處與實測值基本一致,表明本文修正模型是合理的.

圖1 西直門舊立交橋橋面板混凝土氯離子含量分布Fig.1 Distribution of chloride content(by mass)in bridge decks of Xizhimen cloverleaf

4.2 模型應用

膠州灣海底隧道是中國自行建造的第2條海底隧道,位于青島的市南區團島和黃島區薛家島的窟窿山之間.隧道設計時,已就其復雜的服役環境條件,給出襯砌混凝土的耐久性設計參數[19].如襯砌混凝土配合比為m(水泥)∶m(礦粉)∶m(粉煤灰)∶m(砂)∶m(石)∶m(水)=250∶145∶75∶730∶1 095∶155.混凝土含氣量2.7%(體積分數),28d立方體抗壓強度62.2MPa.混凝土初始氯離子含量為0.013%~0.014%,靠近空氣側鋼筋保護層厚度設計值為60mm.

青島1a中日最低氣溫低于-5℃的累積天數平均為28d.按100a服役年限計算,混凝土處于-5℃環境下的天數為2 800d.參考李金玉等[20]所建立的水凍試驗方案,即室內1次快速凍融循環相當于自然條件下10~15次凍融循環,則隧道洞口段襯砌混凝土的快速凍融循環次數應達到190~280次.為安全考慮,設計快速凍融循環次數為300次.

根據隧道洞口段襯砌混凝土的服役環境確定環境影響系數Cenv和擬合系數k的取值.其中,養護時間影響系數Ccur取1,礦物摻合料影響系數Cage經計算取1.34,環境影響系數Cenv取嚴酷環境最大值,即80,代入式(4),(5)計算得到100a服役年限的表面剝落深度為13.9mm;氯離子擴散系數與凍融損傷因子的擬合系數k參照同水灰比混凝土凍融試驗取2.0;混凝土凍融損傷因子取0.37;衰減指數m 參照文獻[18]中的建議公式取0.6;氯離子結合能力對高性能混凝土取8;對流區深度取10mm;混凝土的擴散系數D0參照文獻[21]中隧道左線和右線沿施工里程實測的氯離子擴散系數,并考慮了95%保證率,實際取值3.6×10-12m2/s.

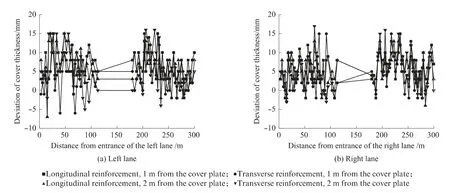

采用本文修正模型計算后可知,100a后氯離子含量累積到鋼筋銹蝕臨界值時的擴散區深度為25.5mm,考慮對流區深度Xc和混凝土表面剝落深度Δx 的影響,滿足100a服役壽命所需要的混凝土保護層厚度至少應為49.4mm,小于保護層厚度設計值(60mm),滿足設計要求.此外,為了解襯砌混凝土的實際保護層厚度,文獻[21]對隧道左線和右線已澆注襯砌混凝土1,2m 高程的混凝土保護層厚度的偏差值進行了調查統計,如圖2所示.由圖2可以看出,隧道左線偏差值為-6~15mm,右線偏差值為-4~15 mm.按保護層厚度最大負偏差為-6mm,得出實際最小保護層厚度為54mm,仍滿足凍融環境下所需的保護層厚度設計要求.

圖2 海底隧道襯砌混凝土保護層厚度偏差Fig.2 Cover thickness deviation of lining concrete in Jiaozhou bay subsea tunnel[21]

5 結論

(1)基于Fick第二定律,考慮混凝土氯離子結合能力以及氯離子含量對時間的依賴性,針對鹽凍環境下混凝土氯離子擴散能力與凍融損傷的動態相關性,推導出了考慮凍融損傷的氯離子擴散模型.

(2)借助工程調查得到的混凝土表面剝落深度計算式,建立了同時考慮混凝土凍融損傷和表面剝落的氯離子擴散模型.該模型形式簡單、參數少,且不需要大量室內試驗結果,避免了室內試驗環境與實際服役環境不符的問題,便于工程應用.

(3)利用西直門舊立交橋橋面板混凝土氯離子含量的實測數據,對本文修正模型進行了工程驗證,其效果明顯優于Fick基準模型,證明了本文修正模型的合理性與適用性.

(4)基于工程實際調查數據,應用本文修正模型,可以實現鹽凍環境下已建混凝土結構的耐久性驗證或耐久性再設計.

[1]PREZZI M,GEYSKENS P,MONTEIRO P J M.Reliability approach to service life prediction of concrete exposed to marine environments[J].ACI Materials Journal,1996,93(6):544-552.

[2]MAAGE M,HELLAND S,POULSEN E,et al.Service life prediction of existing concrete structures exposed to marine environment[J].ACI Materials Journal,1996,93(6):602-608.

[3]STEPHEN L A,DWAYNE A J,MATTHEW A M,et al.Prediction the service life of concrete marine structures:An environmental methodology[J].ACI Structural Journal,1998,95(2):205-214.

[4]余紅發,孫偉,麻海燕,等.混凝土在多重因素作用下的氯離子擴散方程[J].建筑材料學報,2002,5(3):240-247.YU Hongfa,SUN Wei,MA Haiyan,et al.Diffusion equations of chloride ion in concrete under the combined action of durability factors[J].Journal of Building Materials,2002,5(3):240-247.(in Chinese)

[5]余紅發,孫偉,鄢良慧,等.混凝土使用壽命預測方法的研究Ⅰ——理論模型[J].硅酸鹽學報,2002,30(6):686-690.YU Hongfa,SUN Wei,YAN Lianghui,et al.Study on prediction of concrete service lifeⅠ——Theoretical model[J].Journal of the Chinese Ceramic Society,2002,30(6):686-690.(in Chinese)

[6]邢鋒,冷發光,馮乃謙,等.長期持續荷載對素混凝土氯離子滲透性的影響[J].混凝土,2004(5):3-8.XING Feng,LENG Faguang,FENG Naiqian,et al.The influence of long-term sustaining load on the permeability of plain concrete to chloride ion[J].Concrete,2004(5):3-8.(in Chinese)

[7]LU C H,WANG H L,JIN W L.Modeling the influence of stress level on chloride transport in prestressed concrete[C]∥Proceedings of the International Conference on Durability of Concrete Structures.Hangzhou:Zhejiang University Press,2008:239-245.

[8]宋玉普,冀曉東.混凝土凍融損傷可靠度分析及剩余壽命預測[J].水利學報,2006,37(3):259-263.SONG Yupu,JI Xiaodong.Analysis on reliability of concrete under freezing-thawing action and evaluation of residual life[J].Journal of Hydraulic Engineering,2006,37(3):259-263.(in Chinese)

[9]劉志勇,馬立國.高強混凝土的抗凍性與壽命預測模型[J].工業建筑,2005,35(1):11-14.LIU Zhiyong,MA Liguo.Durability and service life prediction model for freezing and thawing cycle of high strength concrete[J].Industrial Construction,2005,35(1):11-14.(in Chinese)

[10]朱方之.受凍融混凝土耐久性及荷載耦合下鋼筋混凝土粘結性能研究[D].西安:西安建筑科技大學,2014.ZHU Fangzhi.Research on durability of frozen-thawed concrete and bond behaviors under load coupling[D].Xi'an:Xi'an University of Architecture and Technology,2014.(in Chinese)

[11]孫叢濤.基于氯離子侵蝕的混凝土耐久性與壽命預測研究[D].西安:西安建筑科技大學,2010.SUN Congtao.Study on concrete durability and service life prediction based on chloride corrosion[D].Xi'an:Xi'an University of Architecture and Technology,2010.(in Chinese)

[12]洪錦祥,繆昌文,黃衛.凍融損傷對混凝土氯離子擴散性能的影響[J].混凝土.2006(1):36-38.HONG Jinxiang,MIAO Changwen,HUANG Wei.Damage caused by freeze-thaw cycles influencing on chloride diffusion of concrete[J].Concrete,2006(1):36-38.(in Chinese)

[13]MATALA S.Service life model for frost resistance of concrete based on properties of fresh concrete[R].Denmark:Nordisk V?gtekniska F?rbundet,Broseminarium,Kors?r,1991:18.

[14]VESIKARI E.Betonirakenteiden k?ytt?ik?mitoitus[R].Helsinki:Association of Finnish Civil Engineers RIL,1995:183-184,189.

[15]SARJA A,VESIKARI E.Durability design of concrete structures[M].London:E &FN Spon,1996:60-61.

[16]BRPR-CT95-0132,E95-1347 General guidelines for durability design and redesign[S].

[17]金偉良,金立兵,延永東,等.海水干濕交替區氯離子對混凝土侵入作用的現場檢測和分析[J].水利學報,2009,40(3):364-371.JIN Weiliang,JIN Libing,YAN Yongdong,et al.Field inspection on chloride ion-intrusion effect of seawater in dry-wet cycling zone of concrete structures[J].Journal of Hydraulic Engineering,2009,40(3):364-371.(in Chinese)

[18]THOMAS M,BENTZ E.Life-365:Computer program for prediction the service life and life-cycle costs of reinforced concrete exposed to chlorides[M].Detroit,Michigan,USA:American Concrete Institute,Committee 365,Service Life Prediction,2001:7-13.

[19]曲立清,金祖權,趙鐵軍,等.海底隧道鋼筋混凝土基于氯鹽腐蝕的耐久性參數設計研究[J].巖石力學與工程學報,2007,26(11):2333-2340.QU Liqing,JIN Zuquan,ZHAO Tiejun,et al.Study on durability parameter design of subsea tunnel reinforced concrete based on chloride corrosion[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2007,26(11):2333-2340.(in Chinese)

[20]李金玉,彭小平,鄧正剛,等.混凝土抗凍性的定量化設計[J].混凝土,2000(9):61-65.LI Jinyu,PENG Xiaoping,DENG Zhenggang,et al.Quantitative design on the frost resistance of concrete[J].Concrete,2000(9):61-65.(in Chinese)

[21]金祖權,孫偉,侯保榮,等.膠州灣海底隧道襯砌混凝土關鍵參數研究[J].中南大學學報:自然科學版,2011,42(3):810-816.JIN Zuquan,SUN Wei,HOU Baorong,et al.Key parameters of constructed lining concrete in Jiaozhou bay subsea tunnel[J].Journal of Central South University:Science and Technology,2011,42(3):810-816.(in Chinese)