西方歷史上的金融瘋狂

石 頭

郁金香狂熱

有人說,17世紀的歐洲屬于一個充滿炫耀、獵奇和好大喜功的時代。花園和鮮花是貴族和商人們奢華生活的一部分。實際上,無論任何時代,社會中的上等階層總是渴望得到地位的標志,現在可能是法拉利跑車、游艇和私人飛機;而那時,豪宅、花園和鮮花,特別是異國情調的郁金香,則是他們向往的目標。

由于郁金香被引種到歐洲的時間很短,數量自然非常有限,因此價格也極其昂貴。一般少數富有的達官顯貴家里都擺有郁金香,作為觀賞品和奢侈品向外人炫耀。一塊豪華的郁金香貼片、一次用郁金香加以裝點的聚會、甚至奢侈地裝飾著郁金香的窗框,都成為了一種昭示社會地位的手段。在當時,巴黎的時尚女子上街,如果能戴上一朵郁金香作為裝飾,便會覺得身價倍增。另據記載,巴黎的一位富家小姐出嫁時,所有的嫁妝,竟然就是一枚稀有品種的郁金香球莖。

在17世紀初的法國,人們就已經為品種稀有的郁金香開出了離譜的高價。據說在1608年,一名磨房主賣掉了自己的磨房,為的就是得到一只罕見的郁金香球莖。更有甚者,有人竟然用價值3萬法郎的珠寶去換取一只郁金香球莖。相比之下,樸實、認真的荷蘭人肯定沒有巴黎人那么時尚、浪漫,但別忘了,經過歷史上第一次成功的資產階級革命—“尼德蘭革命”的洗禮后,17世紀的荷蘭堪稱當時最為發達的資本主義國家,掌握著世界海上霸權,有“海上馬車夫”之稱。荷蘭人擁有當時世界上最強大的船隊,商船數量多達1.5萬艘,首都阿姆斯特丹也成為世界貿易和金融中心。1608年,世界上第一個具有現代意義的證券交易所即誕生于此。荷蘭人無與倫比的冒險和開拓精神幫助他們取得了這些偉大的成就,但也許正是這種冒險精神,竟成了培育投機者的溫床。

由于當時荷蘭人的投機欲望是如此強烈,美麗迷人而又稀有的郁金香難免會成為他們獵取的對象,機敏的投機商開始大量囤積郁金香球莖以待價格上漲。在輿論的鼓吹之下,荷蘭人對郁金香的“傾慕之情”愈來愈濃,開始表現出一種近乎病態的傾慕與熱忱,以至于擁有和種植這種花卉逐漸成為享有極高聲譽的象征。人們開始競相搶購郁金香球莖,而那些花朵上帶有美麗的花瓣或條紋的稀有品種,更成為人們瘋狂追逐的目標。

從1634年開始,荷蘭百業荒廢,全國上下都開始為郁金香瘋狂。與所有的投機泡沫一樣,參與的人們最初都實際賺到了錢。由于價錢節節上升,你只需低買高賣,買高賣更高。得了甜頭后,大家信心大增,傾家蕩產地把更多的錢投入郁金香的買賣,希望賺取更多的金錢。原本旁觀的人看到掙錢這么容易,也受不了誘惑,加入到瘋狂搶購的隊伍中來。與此同時,歐洲各國的投機商也紛紛云集荷蘭,參與這一投機狂潮。為了方便郁金香交易,人們干脆在阿姆斯特丹的證券交易所內開設了固定的交易市場。隨后,在鹿特丹、萊頓等城市也開設了固定的郁金香交易場所。

在1841年出版的《非同尋常的大眾幻想與群眾性癲狂》一書中,蘇格蘭歷史學家查爾斯·麥凱對這次郁金香狂熱作了非常生動的描寫:

“誰都相信,郁金香熱將永遠持續下去,世界各地的有錢人都會向荷蘭發出訂單,無論什么樣的價格都會有人付賬。歐洲的財富正在向須得海岸集中,在受到如此恩惠的荷蘭,貧困將會一去不復返。無論是貴族、市民、農民,還是工匠、船夫、隨從、伙計,甚至是掃煙囪的工人和舊衣服店里的老婦,都加入了郁金香的投機。無論處在哪個階層,人們都將財產變換成現金,投資于這種花卉……在沒有交易所的小鎮,大一點的酒吧就是進行郁金香交易的‘拍賣場。酒吧既提供晚餐,同時也替客人確認交易。這樣的晚餐會,有時會有二三百人出席。為了增加顧客的滿足感,餐桌或者餐具柜上往往整齊地擺放著一排排大花瓶,里面插滿了盛開的郁金香”。

一個真實的故事也許可以更加生動地說明那個時代的氛圍和人們的心情。

據說海牙有一個鞋匠,在一小塊種植園上培育出了一株罕見的“黑色”郁金香。消息傳開后,一伙來自哈勒姆的種植者拜訪了他,說服他把花賣給他們。最后,鞋匠以1500荷蘭盾的高價把自己的寶貝賣給了他們,沒想到,買家中有一個人立即把黑色郁金香摔到地上,用腳將其踩成一灘爛泥。鞋匠驚呆了。買家們卻輕松地解釋說,他們也培育出了一只黑色郁金香,為了確保自己的花是獨一無二的,他們情愿付出一切代價,若有必要,上萬荷蘭盾也在所不惜。

到1636年,郁金香的價格已經漲到了駭人聽聞的水平。以一種稀有品種“永遠的奧古斯都”為例,這種郁金香在1623年時的價格為1000荷蘭盾,到1636年便已漲到5500荷蘭盾。1637年2月,一枚“永遠的奧古斯都”的售價曾高達6700荷蘭盾。這一價錢,足以買下阿姆斯特丹運河邊的一幢豪宅,或者購買27噸奶酪!相對于這種頂級郁金香來說,普通郁金香的漲幅更是“瘋狂”。1637年1月,1.5磅重的普普通通的“維特克魯嫩”球莖,市價還僅為64荷蘭盾,但到2月5日就達了1668荷蘭盾!別忘了,當時荷蘭人的平均年收入只有150荷蘭盾。

在這股狂熱到達巔峰時,也就是1636年至1637年的那個寒冬,人們不僅買賣已收獲的郁金香球莖,而且還提前買賣1637年將要收獲的球莖。球莖的期貨市場就這樣誕生了。球莖在實際進行貨物交割之前不需要實際支付貨款,這又進一步加劇了郁金香的投機。由于剛剛形成的期貨市場沒有明確的規則,對買賣雙方都沒有什么具體約束,使得商人們有可能在期貨市場上翻云覆雨,買空賣空,這更使得已經被“吹”得很大的郁金香泡沫,在短時間內迅速膨脹。

沉浸在郁金香狂熱中的人們誰也沒有意識到,一場驚天動地的大崩潰已經近在眼前了。

今天的經濟學家都把在這次郁金香狂熱視為“博傻理論”的最佳案例。到1636年底,任何最后殘存的理性都早已遠離了荷蘭的郁金香市場。雖然人們大都知道郁金香球莖的價格早已遠離其正常的價值,但是他們寧愿相信別人會比他們更“傻”,會心甘情愿地付出更高的價錢。但無論如何,投機狂潮也不可能永遠持續下去,事實也的確如此。郁金香狂熱的終結,終于在1637年2月4日不期而至,最大的“傻瓜”終于還是出現了。

盡管泡沫崩潰的日期被記錄得非常清楚,但誰也說不清投機泡沫到底是怎樣崩潰的。泡沫崩潰的理由,至今仍然是一個謎。人們清楚地記得,在此之前,交易都在非常順利地進行著,誰也不知為什么,市場突然就這么崩潰了。也許除了說這是泡沫膨脹到極點后的必然結果之外,就再也找不到更好的理由了。一時間,賣方的大量拋售,使得市場陷入了恐慌狀態。這時的郁金香簡直成了燙手的山芋,無人再敢接手。球莖的價格也猶如斷崖上滾落的巨石,一瀉千里,暴跌不止。荷蘭政府發出聲明,認為郁金香球莖價格無理由下跌,勸告市民停止拋售,并試圖以合同價格的10%來了結所有的合同,但這些努力毫無用處。一星期后,郁金香的價格平均已經下跌了90%,那些普通品種的郁金香更是幾乎一文不值,甚至不如一只洋蔥的售價。等到人們醒悟過來,一切都為時已晚。于是,人們紛紛涌向法院,希望能夠借助法律的力量,兌現合同,挽回損失。很快,法庭就淹沒在郁金香的官司之中。幾乎是在一夜之間,不知有多少人成為不名分文的窮光蛋,富有的商人變成了乞丐,一些大貴族也陷入無法挽救的破產境地。受害者當中既有文化程度頗高的知識分子,也有大字不識一個的文盲,因為貪婪是沒有任何階層界限的。

事態出現了失控的局面,政府不得不出面解決,但他們面對這樣棘手的問題也束手無策,最終所有的“苦果”只能由投機者自己咽下。1937年4月27日,荷蘭政府決定終止所有合同,禁止投機式的郁金香交易。這一下,人們徹底絕望了!從前那些因一夜乍富喜極而泣之人,如今又在為突然降臨的一貧如洗仰天悲哭了。身心疲乏的荷蘭人每天用呆滯的目光盯著手里的郁金香球莖,反省著夢里的一切……

災難的結果導致了人們對郁金香的無比痛恨,畫家們也得到了發揮才能的天地。在著名畫家揚·勃魯蓋爾創作的一幅諷刺畫中,一群愚蠢的猴子正在熱火朝天地進行著郁金香交易。無論是種花人、花商,還是參與其中的投機者,都受到了畫家的無情嘲弄。郁金香事件不僅沉重打擊了舉世聞名的阿姆斯特丹交易所,更使荷蘭全國的經濟陷入一片混亂,加速了荷蘭由一個強盛的殖民帝國走向衰落的步伐。從17世紀中葉開始,荷蘭在歐洲的地位就受到了英國的有力挑戰,歐洲繁榮的中心也開始向英吉利海峽彼岸轉移。

南海泡沫

18世紀初,英國人相信一個有極大增長機會的地方是和南美洲和南太平洋的貿易。1711年,南海公司在英國注冊,它獲得英國政府所給的專營和當時為西班牙殖民地的南美洲和南太平洋的貿易權。取得這一專營權的條件之一是該公司要負責部分的英國國債。但當時的西班牙政府不允許這些殖民地和外國人交易,南海公司僅被允許做奴隸運送的交易,且每年只準運一船,利潤還要和西班牙政府分成。這樣,從一開始,南海公司讓其股票購買者想象的大筆黃金和白銀會從南美洲源源而來的許諾就是騙局。

但人們總期待西班牙有一天會開放貿易。公司就這樣不死不活地撐了幾年,股票也沒有大的起伏。

這樣不死不活地撐著總不是辦法。到1719年,南海公司的董事們重新找上英國政府,建議用南海公司的股票來償還給英國國債的持有人,最終建議全英國的國債都用南海公司的股票償還。英國政府一一接受,因為它樂見國債能用這樣的方法償還。

要使這樣的運作成功,就必須使南海公司的股票不斷攀升。因為公司的利潤有限,唯一的道路就是不斷散布西班牙政府會開放貿易的謠言。其間民眾聽說西班牙政府已經同意南海公司在秘魯開辟一塊營運基地等等。

黃金白銀從此將從南美滾滾而來的美景占據每位股票持有人的想象。到1720年9月,南海公司的股票達到每股1000英鎊,在半年間升了8倍。

一夜橫財的故事總是那么的吸引人。當時,社會風氣發展到不擁有南海股票就跟不上時代潮流的地步。在最高潮時,南海公司的股票總值是全歐洲(包括英國)現金流通量的5倍!

隨著股票的一天天增值,許多人放棄了工作投身股市。還有什么比又容易又快速來錢更使人著迷的呢?貪婪是沒有止境的。股票上市來錢是如此容易,各種各樣的公司都試著將其股票向大眾推銷,其中有專營從西班牙進口翠鳥的,有專營人類頭發買賣的。一位倫敦的印刷工人登記了一家“正進行有潛力生意”的公司,雖然沒人明白該公司到底做的什么生意,他還是在6小時之內賣出了2000英鎊的股票。要知道2000英鎊在當年是筆巨款。這位印刷工人就從此下落不明了。那些沒能盡早買到南海股票的民眾,生怕失去碰到下一個南海公司的機會,紛紛把大把大把的血汗錢投入到這些莫名其妙的公司。

回頭想想,人們會嘲笑當年的民眾真是瘋了。當年也不是沒有頭腦清醒的人,但他們太早了一步,他們指出這個泡沫會破碎,但市場用不斷升高證明他們論斷的錯誤。開始還有人聽聽他們的警鐘,隨后便嘲笑他們的短視。陷入瘋狂狀態的民眾是行騙的最好目標,他們失去了最起碼的警惕。此時騙局不僅限于小人物,南海公司的董事們一方面大量行賄英國政府官員,一方面眼紅其他大小騙子把原可用來支撐南海股票的資金吸走,開始指出這些公司的騙局。但結果使民眾也懷疑南海公司是否也是這樣的騙局?

在一個月內,民眾的感覺發生了180度的轉變,他們開始懷疑西班牙政府是否真會給南海公司想要的交易權。在9月底,股票從月初的1000英鎊跌到129英鎊。許多投資者破產,那些接受南海公司股票做抵押,貸款給投資人炒股的銀行一間間倒閉,英格蘭銀行也僅以身免。

1929年美國股災

在世界其他國家,發生過多起因股市而引起的經濟災難,最典型的要數1929年美國股災。

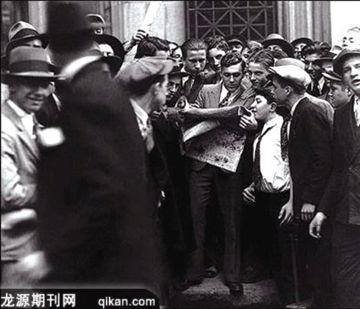

1929年10月29日,在這個被稱做“黑色星期二”的日子里,紐約證券交易所里所有的人都陷入了拋售股票的旋渦之中,這是美國證券史上最黑暗的一天,是美國歷史上影響最大、危害最深的經濟事件,影響波及西方國家乃至整個世界。此后,美國和全球進入了長達10年的經濟大蕭條時期。

危機已經悄悄降臨,人們卻沒有注意到。1926年秋,在20年代的投機狂潮中被炒得離譜的佛羅里達房地產泡沫首先被刺破了。然而,這絲毫沒有給華爾街的瘋狂帶來多少警醒。從1928年開始,股市的上漲進入最后的瘋狂。事實上,在20年代,美國的許多產業仍然沒有從一戰后的蕭條中恢復過來,股市的過熱已經與現實經濟的狀況完全脫節了。

1929年3月,美國聯邦儲備委員會對股票價格的高漲感到了憂慮,宣布將緊縮利率以抑制股價暴漲,但美國國民商業銀行的總裁查爾斯·米切爾從自身利益考慮,向股市中增加資金投入以避免下跌,股票經紀商和銀行家們仍在極力鼓動人們加入投機。甚至一些著名的學者也失去了冷靜。其中最為典型的是耶魯大學的歐文·費雪,這位大經濟學家不僅自己融進了投機者的行列,而且還在公開演講中宣稱:“股票價格已達到了某種持久的高峰狀態。”

不過,也有不少人保持著冷靜的頭腦,美國總統約翰·肯尼迪的父親約瑟夫·肯尼迪就是及早從股市中脫身者之一。他對自己說,如果連擦鞋匠都在買股票,我就不想再呆在里面了。這個明智的選擇使他提早撤出資金,為其家族的未來奠定了基礎。

1929年夏,股票價格的增長幅度超過了以往所有年份,崩潰已經近在眼前。9月3日,華爾街的一位統計學家羅杰·巴布森在華爾街的金融餐會上說了一句話:“股市遲早會崩盤!”這句話被《道瓊斯金融》發表。其實,這位先生在此前的兩年中一直重復著這句話,卻只被人們當做笑談,沒想到這次竟一語成讖,千古留名。此話不久就傳遍了全美國,投資者信心開始動搖,股市立刻掉頭向下。

股市下跌的消息驚動了總統胡佛,他趕緊向新聞界發布講話說:“美國商業基礎良好,生產和分配并未失去以往的平衡。”有關的政府財政官員也出面力挺股市。但此時人們的神經已經異常脆弱,股市在經過曇花一現的上揚后,就開始了噩夢般的暴跌。

1929年10月的最后10天,集中了證券史上一連串著名的日子。

10月21日,紐約證券交易所開市即遭大筆拋售,全天拋售量高達600多萬股,以致股市行情自動記錄器到收盤1小時40分后才記錄完最后一筆交易。

10月23日,形勢繼續惡化,《紐約時報》指數下跌31點。

10月24日,這一天是股市災難的開始,史上著名的“黑色星期四”。早晨剛剛開市,股價就如決堤之水轟然下泄,人們紛紛脫手股票,全天換手1289.5萬股。紐約數家主要銀行迅速組成“救市基金”,紐約證券交易所總裁理查德·韋尼親自購入股票,希望力挽狂瀾。但大廈將傾,獨木難支。

10月25日,胡佛總統發表文告說:“美國的基本企業,即商品的生產與分配,是立足于健全和繁榮的基礎之上的”,力圖以此刺激新一輪投資。然而,過了一個周末,一切挽救股市的努力都白費了。

10月28日,史稱“黑色星期一”。當天,《紐約時報》指數下跌49點,道瓊斯指數狂瀉38.33點,日跌幅達13%,這一天,已經沒有人再出面救市。

10月29日,最黑暗的一天到來了。早晨10點鐘,紐約證券交易所剛剛開市,猛烈的拋單就鋪天蓋地席卷而來,人人都在不計價格地拋售,經紀人被團團圍住,交易大廳一片混亂。道·瓊斯指數一瀉千里,至此,股價指數已從最高點386點跌至298點,跌幅達22%,《紐約時報》指數下跌41點。當天收市,股市創造了1641萬股成交的歷史最高紀錄。一名交易員將這一天形容為紐約交易所112年歷史上“最糟糕的一天”。這就是史上最著名的“黑色星期二”。

11月,股市跌勢不止,滑至198點,跌幅高達48%。

翌年,股市憑借殘存的一絲牛氣,在1~3月大幅反彈,并于4月重新登上297點。此后又急轉直下,從1930年5月到1932年11月,股市連續出現了6次暴跌,道·瓊斯指數跌至41點。與股災前相比,美國鋼鐵公司的股價由每股262美元跌至21美元。通用汽車公司從92美元跌至7美元。

在這場股災中,數以千計的人跳樓自殺。歐文·費雪這位大經濟學家幾天之中損失了幾百萬美元,頃刻間傾家蕩產,從此負債累累,直到1947年在窮困潦倒中去世。

這次股災徹底打擊了投資者的信心。人們聞股色變,投資心態長期不能恢復。股市危機、銀行危機與整個經濟體系的危機,是個相互推動的惡性循環,股市暴跌后,投資者損失慘重,消費欲望大減,商品積壓更為嚴重。同時,股市和銀行出現危機,使企業找不到融資渠道,生產不景氣,反過來又加重了股市和銀行的危機,國民經濟雪上加霜。由于美國在世界經濟中占據著重要地位,其經濟危機又引發了遍及整個資本主義世界的大蕭條:5000萬人失業,無數人流離失所,上千億美元財富付諸東流,生產停滯,百業凋零。

紐約股市崩潰發生之后,美國參議院即對股市進行了調查,發現有嚴重的操縱、欺詐和內幕交易行為,1932年銀行倒閉風潮,又暴露出金融界的諸多問題。在痛定思痛、總結教訓的基礎上,從1933年開始,羅斯福政府對證券監管體制進行了根本性的改革。建立了一套行之有效的以法律為基礎的監管構架,重樹了廣大投資者對股市的信心,保證了證券市場此后數十年的平穩發展,并為世界上許多國家所仿效。這樣,以1929年大股災為契機,一個現代化的、科學的和有效監管的金融體系在美國宣告誕生。經歷了大混亂與大崩潰之后,美國股市終于開始邁向理性、公正和透明。此后,經過羅斯福新政和二次大戰對經濟的刺激,美國股市逐漸恢復元氣,到1954年終于回到了股災前的水平。

上世紀80年代的科威特股瘋

1980年代的科威特股瘋是現代金融史上的大笑話。1976年和1977年間,科威特的股票市場如同晚期癌癥病人般萎靡不振。政府使用售賣石油的巨額收入來維持股市,以政府的名義大量收購股票。賣石油的鈔票來得容易,政府希望沒有一個國民因為在股市虧錢而對政府心懷不滿。

真正的股瘋開始于1980年。在民眾看到政府如同保證股民炒股只賺不賠時,他們開始涌進股市。由于官方的證券交易所只列有90只股票,投機活動大多集中在店頭市——或稱非官方交易所,它坐落在往日拍賣駱駝的舊房子內。

在科威特,股票投資者可以用遠期兌現支票來購買股票。從法律上說,支票擁有者可以隨時要求付款,而不是依照支票上的兌現日期,但這樣做違反了阿拉伯人的“誠信”,幾乎沒有人是這么干的。但到1980年為止,科威特還未有破產的案例。自然,投機者看到股票價格每個月以10%、20%,甚至高達50%的速度上升,雖然銀行賬戶上沒有錢,他們還是開出無期兌現的支票購買股票,他們知道支票到期時能夠把股票賣掉兌現,政府不會讓他們虧錢的。

這個憑空出現的購買力如同把汽油澆到火中,股市沖天而起。投資股票的投資公司一家家地開張。

瘋狂的最高潮是1981年初,有些股票每月升幅超過100%。科威特的股市總值從50億美元膨脹到1000億美元。

場外交易的店頭市場中的很多股票甚至不是在科威特登記注冊的。它們的注冊地有些在巴林,有些在阿拉伯聯合酋長國。這些公司不受科威特法律管轄,一半的公司甚至沒有年度報告。從法律上講,只有科威特的國民才能夠買科威特的股票,附近巴勒斯坦、埃及、巴基斯坦等地的投機客就通過科威特的人頭進入科威特股市。

科威特是波斯灣各國的金融中心,股瘋難免傳染到附近區域。有個叫沙介的地方,當地發了石油財的財主們決定發展房地產。不幸沙漠邊上的房子無人問津,空空的大樓讓他們愁死了。科威特的股市給了他們靈感。他們把其中一家旅館改建成醫院,以“海灣醫學中心”的響亮名字將這些房地產上市。這些新股立即得到2600倍的超額訂購。整整一個星期,每天都有一兩架飛機將訂購單送到“海灣醫學中心”的發股商——沙介銀行。由于訂購單太多,沙介銀行聘請了40位埃及的學校教師幫忙登記。

“海灣醫學中心”的股票在科威特的店頭市場升了800%。對那些瞠目結舌的西方金融專家,科威特人會教導他們:“別用你們的眼光來看我們的股市,這里的情況和你們不一樣,我們有自己的特色,政府不會讓股市崩盤。”

有8位自稱為“輕騎兵”的年輕人共開了550億美元的空頭遠期兌現支票。其中一位叫佳欣木太華的郵局職員,才二十幾歲,一個人就開了140億美元支票。他的弟弟拉吉木太華從不登記開出多少支票,最后發現它的空頭數目達34億美元。

氣球終于在1982年脹到頂,刺穿氣球的針頭有三支:第一支是由于石油價格的下跌,科威特1982年的石油收入只有1980年的1/4。第二支是新的財政部長表明政府不可能繼續支持這病態的股價。最后一支,1982年8月20日,一位忐忑不安的佳欣木太華的支票持有人在支票兌現期之前要求付款。雖然這不合習俗,但完全合法。結果不難想象,佳欣根本就沒有這個錢。氣球即刻爆炸,9天之內,千百位投機客在空頭支票面前舉手投降,股市崩潰。上述“海灣醫學中心”的股價跌了98%,只剩發行價的1/6。9月,科威特財政部要求所有這類可疑支票全部清賬,總數達900億美元,遠超科威特的全部外匯儲備。

日本1990年股災漫記

從80年代以來,日本經濟有兩個極端的表現。1986年,日本經濟走勢平穩,由汽車、電子、集成電路等行業帶動,實力逐漸增強,年底經濟企劃廳宣布又一次景氣來臨,即為時長達4年之久的“平成景氣”。至80年代末,日本汽車已稱霸全世界,日本的產業在西歐、拉美遍地開花,幾乎所有的國家都在日本強大的經濟實力影響之下。然而1990年的一場股災幾乎將日本幾年來的成就全部毀滅。這次股災因其引起的經濟衰退期限之長、程度之深而讓世人瞠目,它在日本引起的惡性后果可比于美國30年代的大蕭條。

由于日本經濟的強勁長勢,這場股災的來臨似乎顯得突然。股災爆發后一段時間內,人們還一直認為實體經濟并沒受多大影響,或許其中還有日本業界保密口風很緊的原因,直到爆發一年之后人們才真正意識到日本經濟受到了多么大的震動。

進入“平成景氣”以后,日經平均指數由1985年的12000點持續上升,在1987年10月17日“黑色星期一”的西方股市大風暴中,短期下沉后率先復活,從而帶動了全球股市的回暖。以后,股價一直呈強勢上升。為此,經濟理論界的人士得出積極的分析,認為日本經濟增長勢頭強勁是促使日本股市大漲的主要原因,而證券業內則有人看好50000點大關。然而,自1989年年底交易所最后一次開市日經平均股指高收38915點后,不可遏制的暴跌就像意外的狂風驟雨劈面向人們襲來,一夜變巨富的美夢化成噩夢深淵,恐慌情緒籠罩著投資者的心。1990年10月日經225種股票平均指數跌破20000點。1991年上半年略有反彈,旋即轉入更猛的跌勢。1992年4月1日東京證券市場的日經指數跌破17000點的心理大關,股民已陷入了絕望情緒中。8月18日日經指數再創14309點新低,基本上回到了1985年的水平。1993年一季度仍徘徊于16000~17000點之間,1994年年末略有上浮,上摸20000點,以后直到1995年12月底,即又過14個月后才再次突破20000點,收盤在20011.76點(12月28日)。

日本股市暴跌后,經濟學界把80年代末期日本由股市的狂熱造成的過熱經濟增長稱做典型的泡沫經濟。股市遭重創后,泡沫經濟也就隨即破滅。這就是90年代世人所看到的日本現象。

1985年9月,西方5國財長在美國簽訂著名的“廣場協議”,決定提高其他貨幣對美元的匯率,因為美國連年出現巨額貿易赤字,現行美元匯率雖然在各國一致干預下仍難以維持。日本由于與美國貿易摩擦最為劇烈,日元首當其沖,一年左右上升了1倍以上。日元升值使日本的出口主導型經濟受到極大沖擊,為了刺激經濟的回升,并實現由出口主導型向內需主導型經濟結構的轉變,日本政府實行了金融緩和與自由化的政策。從1986年1月到1987年2月,日官方連續5次調低貼現率,使之降低至低于同期西方各國貼現率2.5%的水平。這雖然使許多受日元升值影響的企業迅速擺脫了困境,但同時也種下了惡果。日本國內儲蓄一直很高,加之金融緩和造成的貨幣供應擴張以及外匯盈余的驟然膨脹,一股龐大的過剩資本逐漸在容量有限的日本經濟中生成。這筆過剩資本除了一部分尋找海外投資市場外,大部分在國內涌入投資收益相對較高的資本市場,抬高了股價和地價。日本政府在實施金融緩和和自由化政策的過程中犯下了兩個錯誤:1.急于求成,速度過快,過高地估計了日本國內市場的吸引能力。日本國土狹小,人民注重節儉美德,投資意識強,這些決定了日本的消費市場不可能迅速大規模擴張,內需主導型經濟難以短時間內形成。2.未采取控制過剩資本流向的措施。金融自由化的過度自由擴張了它的負作用,投機成分過濃。因此,日本政府在金融政策上的急于求成是誘發股市暴漲的最根本原因。