紳商的崛起與預備立憲公會的推力

張 鷺

紳商是從晚清體制里產生出來的新社會階層。他們為了救國和促進實業,組織了各種民間立憲團體,成為晚清憲政最務實的推動力量

對于清末立憲派,1906年是一個政治小陽春。

9月1日,危機重重的清廷宣布“預備仿行憲政”,預備期為9年,理由是需要首先將各項法律詳慎厘訂,廣興教育,清理財務,整頓軍備,使紳民悉明國政。

“使紳民悉明國政”的政策,默許了民間憲政團體的存在。民間參與政治的星星之火,自此直逼燎原。

紳商的崛起與離心

在晚清的改革中,傳統體制內士紳階層和官紳階層的一部分,發展成一個新的社會階層——紳商階層

為著保障和促進實業而進行限制和規范政府權力的晚清立憲,首要的條件是有勢力的實業階層獲得一定規模的有序增長。這在晚清就是從清政府體制里走出來并崛起的紳商階層。

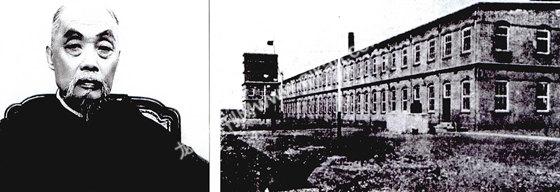

1894年,在慈禧60壽辰的恩科會試上,經歷20多年科舉生涯的江蘇南通人張謇,以41歲高齡得中頭甲(狀元)。他沒有表現出得償夙愿的喜悅,因為幾千年來的傳統體制正在發生變化。

由此上推312年(1582),利瑪竇來到中國,驚呼科舉制實現了柏拉圖“哲人治國”的烏托邦。除了官員外,科舉制還產生一個為數龐大的士紳階層,這個階層以家長、族長、鄉望、耆宿等身份在各地區施加影響。他們不是官員,卻承擔了政府部分管理和動員的職能,并由此享受一些榮譽和特權。

這個局面隨著1905年科舉制的廢除而瓦解。“士紳叩官無門,紳權開始拋棄皇權。”中國政法大學博士徐爽說。

利用手中的經濟、人際資源從事商業活動,成為這些士紳的一個流向。但士子從商,并不是科舉廢除之后的事情。

鴉片戰爭以來,中國的通商口岸逐漸增加。西方的商業因此溯江而上,直接刺激了長三角地帶民族工商業的發展。同時清政府部分中央官員和封疆大吏,特別是直接負責鎮壓太平天國的曾國藩、李鴻章、左宗棠等開始認識到改善軍隊戰備的必要性,先后由湘淮軍閥官僚、各省督撫創辦了19個軍火廠。這些軍火廠全屬于官辦。

清政府創辦軍事工業,馬上面臨相關的原料、燃料和交通運輸問題。19世紀70年代中葉清政府不得不在“官辦”之外,增加“官督商辦”“官商合辦”的民用工業,即由商人出資,政府官僚來管理。這些企業包括采礦業、冶煉業、交通運輸業、紡織工業等,都享有種種特權,與官辦企業一起,被后人視為“官僚資本主義”。二三十年后,這些企業大部分失敗了。中國早期的啟蒙主義者王韜批評它們“只能為民禍,而不能為民富;能為民害,而不能為民利。”

同時,純粹商辦的民族資本主義工業也開始發展起來。1872~1894年,一共出現了100多個民族資本主義企業。它們大多集中在上海,其次是廣州,其他的也是建立在通商口岸或靠近通商口岸的地方。

部分官商合辦企業漸漸發生微妙變化。在大部分新公司失敗的同時,一些公司由于其督辦采取企業家式的經營方法而成為極成功的事業。許多在任和退休的官員開始在現代企業中為自己或子女準備后路。這也被稱為官商合辦企業的商辦化。

因此,傳統政治體制內的士紳階層和官紳階層一部分走上工商業,發展出一個新的社會階層——紳商階層,成為中國工商業階層最有政治經驗和政治勢力的一部分。據統計,到1912年,當時的商人群體約為150~200萬人,占全國人口總數的千分之五。

這個巨大的紳商-商人群體,以江浙東南一代最為集中。據華中師范大學前校長章開沅教授的研究,從1895年到1913年全國華商繅絲廠共97家,其中江浙有40家,資本額占全國繅絲廠資本總額將近90%。

這些具有政治和行政經驗的紳商,將自身的利益訴求和國家的危機結合起來,逐漸產生現代立憲的沖動。立憲派兩大領袖張謇與湯壽潛就來自工商業最為發達的江浙地區。

“官有干涉,謇獨當之,必不苦商”的實業精神

以張謇為代表的紳商,初步有了“必不苦商”的現代企業訴求,這為晚清務實的立憲運動打下堅實基礎

1895年,甲午戰爭,中國戰敗。正在北京的江蘇籍新科狀元張謇,義憤填膺,單獨奏疏彈劾李鴻章。不久,父親病逝,張謇根據慣例回鄉盡孝。時任兩江總督的張之洞,請張謇出來主辦團練。他毅然應命。

中日《馬關條約》規定日本人可以在中國通商口岸建工廠。張之洞決定搶先在蘇州和南通建立紗廠,南通集資興辦事宜請張謇來擔任。張謇知道自己是一個沒有資金的窮書生,權衡再三,接受了這一重任。從此走上實業之路,成為一位名副其實的“狀元實業家”。

通過當地兩位棉商的介紹,張謇組成上海董事會和南通董事會負責籌措款項。張謇沒有自己的資本,并不是董事。他只是官方創辦人并負責全部與政府的溝通。盡管如此,他表現出了獨立企業家的責任意識和魄力——當上海董事會的人擔心政府干預而想放棄時,張謇當即表示:“官有干涉,謇獨當之,必不苦商。”盡管清末10年,私人企業的創辦者大多是地方有功名的紳士,很多是現任或退休官員,但是以張謇為代表的紳商,初步有了“必不苦商”的現代企業精神,這為中國務實的立憲訴求打下堅實基礎。

維新變法期間,對政治念念不忘、趕回北京的張謇,很快意識到朝局將大變,又避居南通,建成大生紗廠。1901年慈禧上諭“新政”,張謇認為又有了希望。在時任兩江總督的劉坤一的建議下,張謇著成《變法評議》,提出42項政治體制改革主張。遭到慈禧的拒絕,張謇再次回到南通。此時,大生紗廠每年以15%的凈盈利在增長。后來成立的預備立憲公會會員王同愈、尤先甲等,都在此前后涉足商界。

張謇在1899~1911年間,共創辦18個企業,參加9個公司的投資。他創辦的企業資本總額(合股)達5483200元,經營范圍廣泛,既有工業也有農業,既有輕工業也有重工業,還有農牧業和漁業,形成了一個巨大的企業集團。以此為開端,江蘇民族資本主義開始形成。

同時,在確立憲政改革方向之前,政府和紳商就已經開始尋找保障實業的新途徑。華中師范大學前校長章開沅教授發現,從1904年上海首先創設商會開始,蘇州、杭州隨后相繼成立商務總會。到1911年,江浙地區商會已達130余所。通過商會團聚起來的東南精英,影響所及,已經到了上海等一些大中城市的工程局、自治公所等市政機構。江浙紳商勢力還迅速伸入醫學會、教育會、書畫會、救火聯合會、體育會、商品協會等各種社會團體,贏得很高的社會聲譽。

參與立憲:取代科舉的參政渠道

這些立憲團體,無形中就成了官員、紳商和留日“海歸”的政治俱樂部

東南紳商精英通過各種滲透,成為很有社會勢力的新階層。

1906年12月16日,上海愚園路,預備立憲公會成立。會長,后來的保皇黨分子鄭孝胥在演講中痛批中國數千年來的“家天下”制度,號召同仁“從事于預備立憲之盛事”。

參與立憲取代科舉,成為紳商階層新的參政渠道。在一份358人的《預備立憲公會會員題名錄》中,不算普通士紳,僅當過知縣以上的官紳就有77人。據統計,清廷成立的第一屆國會性質的資政院,僅進士和舉人合起來就高達63%。

之后,湯化龍、譚延、丘逢甲分別建起湖北憲政籌備會、湖南憲政公會、廣東自治會等團體,梁啟超等人也在日本東京建立政聞社。

在預備立憲公會中,江浙兩省(含上海)會員占了三分之二,其中很多骨干成員被史學家歸入“江浙立憲派”。

這個團體,無形中就成了官員、紳商和留日“海歸”的政治俱樂部。除了張謇、鄭觀應這樣與官員關系密切的紳商,一些邊緣化的有志書生和能干的熱血青年也參與進來,比如與譚嗣同、唐才常等交好的小說家曾樸,再比如當時還是浦東中學教員的黃炎培。

他們的領袖人物,理所當然是張謇和浙江蕭山人湯壽潛(1856~1917)。

明清時期的10大商幫,在中國商業史上曾留下輝煌的一筆。但是晚清時期隨著外國商業勢力的侵入,不論徽商、晉商,都相繼衰敗,而浙江商幫卻接續原有實力,注重金融資本和實業資本結合,發展為最有實力的近代工商業地區勢力。他們不僅在企業所有和經營上,而且在鐵路建設上,都追求“商辦化”。

1905年7月,湯壽潛被浙江紳商組建的浙江鐵路公司推為總理,主持拒款自助的工作,發動民間集資,建造商辦鐵路。次年就動工修建滬杭段。1907年,湯、張共同抵制英國強行借款的壓力,召開浙江鐵路公司股東大會,反對清廷屈服外力、借款賣路行為。1909年8月,全部商辦自助的滬杭路在湯壽潛等的堅持努力下全線通車。

湯壽潛是現代憲政比較早的主張者。早在1890年,在比鄭觀應《盛世危言》早4年寫就的著作《危言》里,34歲的湯壽潛就提出精減冗員、改革科舉、推廣學校、開發礦藏、修筑鐵路、興修水利、加強海軍防務等改良主張。他甚至提出“開議會”的主張。1904年,湯壽潛致書自己的恩師、軍機大臣瞿鴻,請求他說服慈禧實行立憲。

除了為兩江總督魏光燾擬請立憲奏稿,并寫信給湖廣總督張之洞,張謇還主動兩次致信絕交20年的學生、直隸總督兼北洋大臣袁世凱,希望他勸說慈禧實行立憲。臺灣史學家蕭一山評價說,“袁世凱對清廷之決行憲政,頗有促成之功,而其原則亦由張謇之慫恿也。”

公民“意見”的力量

在立憲團體發動的輿論風潮下,公民的“意見”第一次成為掣肘行政權力的力量

為了把“專制政體無責任之民”改造成“立憲國之公民”,預備立憲公會尤其注意把國會理論演繹成白話,力求讓那些女人和小孩都曉得。

“我想我們天天把這話說上去,政府必然歡喜,說:好了,他們的程度真個夠了。這就是百姓的造化。倘然一兩次要求不到,就灰了心,說這個國家橫豎不是我們的,不開國會,我就不管,這卻斷斷使不得,到了危險的時候,仍舊是百姓受苦,我們大家想想罷。”曾任預備立憲公會《憲政日志》主編的孟昭常這樣寫道。

該會留日學生的思想資源,一定程度上緩解了官員和民眾的政治知識饑渴。孟昭常的《公民必讀初編》,河南撫臺一次就訂購1萬冊;廣西撫臺甚至于1908 年11月一次性訂購《公民必讀初編》《公民必讀二編》達10萬冊。有些書因暢銷風行,曾多次再版,至1909年6月,《公民必讀初編》已印至27版,《地方自治綱要》印至15版。

與此對應的,是該會的《預備立憲公會報》對政府的敦促。清政府的每一個法令,每一個步驟,該報都給以多半是否定的批評。清政府為立憲而定的每一個時限,都招致該報的不滿。在報紙的“疏解法令”欄目中,對政府出臺的《各省諮議局章程》《城鎮鄉地方自治章程》及《逐年籌備事宜清單》,該報援引各國法理、學說,加以疏解剖析。

為了擴大會報發行量,預備立憲公會除在上海設立總發行所外,還在全國50 多個城市設立銷售點,并將傳播的觸角伸向海外,在日本東京、南洋華僑聚集地成立銷售處。除了自辦刊物,在當時的主流媒體中,英商創辦的《申報》,1907年被該會會員席裕福買下;《時報》主人狄葆賢、主要撰稿人雷奮都是該會的骨干;《東方雜志》的實際主持者、任職商務印書館的出版家張元濟是該會的會董。

很難估量這次全民政治啟蒙的思想震級。在其他立憲團體的云集呼應下,全國在1908年出現的一次請開國會的請愿活動,在請愿書上簽名的,湖南10000多人,廣東11000多人,江蘇13000多人,浙江18000多人。各省簽名總數近10萬人。

在這樣的輿論風潮下,公民的“意見”第一次成為掣肘行政權力的力量。1910年國會請愿期間,請愿代表要求面見軍機大臣、慶親王奕匡力被拒。10月14日,《國民公報》發表社論《詰問慶王》,次日,慶親王被迫接見請愿代表。

國會請愿運動

在他們看來,沒有國會,不能制定完備的法律,不能制定正確的商業政策

1907年,清廷諭令設立資政院,作為正式議院的基礎,令各省籌設咨議局并預籌設立州縣理事會。預備立憲公會中的活躍人物,便積極投身到咨議局的籌備工作中。

1908年張謇籌辦江蘇咨議局,并當選為該局第一任議長。湯壽潛當選為浙江咨議局的議長。預備立憲公會許多會員成為各省咨議局的議員。這意味著立憲派主要活動陣地的轉移——如果說剛成立的預備立憲公會,是一個云集立憲派人物和上層紳商的立憲團體,那么隨著各省咨議局的設立,這些人紛紛轉向到官方機構,預備立憲公會隨之也成為一個較為單純的立憲派互通風氣的相互聯系之處。在立憲派所發起的幾次國會請愿運動中,它發揮了相當重要的聯絡作用。

1909年11月,湯壽潛得到被攝政王載灃召見的機會。湯將張謇和預備立憲公會另兩位成員請到杭州,商討如何“陳國會及內閣之要”。這是以預備立憲公會為代表的民間立憲團體與清廷最高權力的首次接觸。湯將自己的主張寫成數萬言的奏折。他關于速開國會的主張沒有被采納。

此時,民間對于開國會的熱情已經無法阻擋。

對君主立憲制有所了解的楊度認為,如果想要實現“責任政府”,就必須設立相應的監督機構,而監督機構的設置,除了開國會,沒有其他道路。

相比之下,東南紳商精英開國會的出發點要務實一些。在他們看來,沒有國會,不能制定完備的法律,不能制定正確的商業政策;稅收不合理,進口稅有利于洋商而不利于華商。

身兼預備立憲公會會長和江蘇咨議局議長二任的張謇,到杭州的另一個動作是說服浙江地方政府,江浙聯手再次發起請開國會運動。經過各地的頻繁活動,到11月7日已有7省咨議局代表到達上海,當即決定每天在預備立憲公會開會一次。

1909年12月,16省諮議局代表50多人,聚集上海預備立憲公會,組成國會請愿代表團。第二年1月,國會請愿代表團到達北京,向都察院呈遞請愿書,要求清政府在一年之內召開國會,組成責任內閣。清廷借口籌備工作來不及、國民知識程度低下,拒絕提前召開國會。

請愿代表團致電預備立憲公會求援。預備立憲公會接電后,發表《致各界書》,通過江蘇教育總會、上海總商會向全國教育界、商界發出參與國會請愿的倡導。

6月16日,請愿代表80余人前往都察院,按照不同的群體,遞上10份請愿書。但清廷以財政艱難、地方偏災、匪徒滋擾為由拒絕,并嚴令不得再行請愿。

10月的第三次國會請愿開始時,帶有國會性質的資政院已經成立。10月3日,預備立憲公會會員和其他立憲派代表,在資政院第一屆常年會上結成與欽定議員相對抗的陣營,甚至公開鼓動民眾:“民選議院之設立,非有國民之活動足以脅迫政府必不可得。”

10月26日,資政院一致通過奏請速開國會的折稿,請求清廷在1911年召開國會。這一次,連日本和美國華僑也參與進來。

清廷終于不勝壓力,答應成立內閣,將開國會時間由9年縮至5年。張謇對此表示滿意。據估計,1910年間的三次請愿活動,第一次約有20萬人參加,第二次為30萬人,第三次更多。

但被點燃的國民意志,已非輕易所能消磨。1911年10月9日,張謇在武昌慶祝新紗廠開工,興致勃勃地參加湖北咨議局議長湯化龍等人舉行的午宴。晚間和湖廣總督端方談到深夜。次日上午過江,在漢口等船,晚八時登輪返回上海。船開動時,他看見長江對岸起火——那是辛亥革命的烽火。