“60后”省部級干部成長路徑

劉俊生

“60后”省部級干部是我國政壇冉冉升起的新星,他們年輕、務實、充滿個人魅力,一舉一動都備受各界關注。

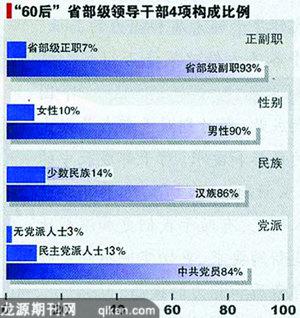

截至2008年4月,據不完全統計,中央和各省、直轄市、自治區兩級政府中共有“60后”省部級領導干部71人。其中,女性7人(均為省部級副職),約占10%;少數民族10人,約占14%;民主黨派和無黨派人士11人,約占16%;省部級正職5人,約占7%。

省部級領導干部年輕化整體布局

“60后”省部級領導干部在中央和省兩級政府中分布較為均衡。71人中,中央政府各部委局中共有15人,省級政府中共有56人。中央政府分布在國防科工委、農業部、建設部、人力資源和社會保障部、司法部、監察部、中國人民銀行、環境保護部、安全生產監督管理總局、海關總署、體育總局、郵政局和保密局,除國防科工委和環境保護部各有2名“60后”外,其余部門各有1名。

“60后”還廣泛地分布在除甘肅省以外的其余30個省份中,分布最多的省級政府是北京市和新疆維吾爾自治區,都是5人。其次是西藏自治區有4名“60后”副主席。再次是上海市、湖南省、福建省和青海省各有3名“60后”副市長或副省長。另有9個省級政府中(山西、廣西、江西、江蘇、貴州、遼寧、山東、重慶和內蒙古)各有2名“60后”副省長、副市長或副主席。其余14個省級政府各有1名“60后”副省長、副市長或副主席。

這種均衡分布狀態,不僅對各地各級領導干部年輕化具有強烈的示范效應,同時也體現了中央對省部級領導干部年輕化整體布局的精密安排。自從20世紀80年代初期鄧小平同志高瞻遠矚地提出實現領導干部“四化”和破除領導干部終身制兩大干部人事制度改革目標要求以來,干部隊伍的年輕化步伐就從未停止。中國今天取得的成就,不能不說與領導干部年輕化改革有著密切關系。

傳統的“工程師治國”局面正在改變

在71名“60后”省部級領導干部中,100%具有大學專科以上學歷。其中,獲得博士學位的19人,約占27%;獲得碩士學位的36人,約占50%(其中獲得黨校在職研究生學歷的15人,約占36人的42%,說明黨校學歷教育在省部級領導干部學歷教育中的重要作用);獲得學士學位的13人,約占18%;專科學歷的3人,約占4%。

學歷層次提高(研究生學歷約占77%)是“60后”省部級領導干部的突出特點。在獲得博士和碩士學位的干部中,逾2/3是通過在職學習獲得的,說明“60后”省部級領導干部取得高層次文憑和學位的強烈欲望,同時說明他們是學習型的一代高級領導干部。在68個學士學位中,文科學位獲得者31人,約占46%;理工農醫學位獲得者37人,約占54%。

這兩個比例說明傳統的“工程師治國”的局面正在改變,將來治國安邦的高級領導人中將會出現更多的人文社會科學學科的畢業生。另外需要說明的是,在“60后”省部級領導干部中,已知確切入黨時間的49名中共黨員的年齡入黨平均為22.05歲,這說明他們中的大多數在大學學習階段就已經加入中國共產黨。“60后”在學習知識的同時,比同齡人更早地追求政治上的進步,也間接地說明“60后”從政愿望在青年初期就已經表現出來。

“60后”的平均任職年齡

及晉升時間間隔

從職務晉升的速度來看,“60后”的仕途可謂是一帆風順。“60后”擔任副部級領導干部時平均任職年齡為43.8歲,其中5位省部級正職領導干部擔任副部級職務時平均任職年齡為41歲(比43.8歲降低了2.8歲,說明他們的晉升速度更快),他們擔任省部級正職的平均年齡為45.2歲。“60后”從大學畢業開始工作到晉升到副部級領導干部的平均年限為21.3年,其中5位省部級正職領導干部晉升到副部級職務的平均年限為18.2年(比21.3年縮短了3.1年)。晉升到副部級領導干部的最短年限是14年(團中央書記處第一書記陸昊),晉升到正部級領導干部的最短年限為22年(農業部部長孫政才)。

按照干部職務晉升制度規定,大學本科畢業生初任職務為科員,晉升副科、副處、副廳和副部職務的要求在下一級職務上任職滿3年以上,晉升正科、正處和正廳職務的要求在下一級職務上任職滿2年以上。根據逐級晉升規定,本科畢業晉升至副部級職務最短時間要求18年以上,年齡最小應在40歲以上。

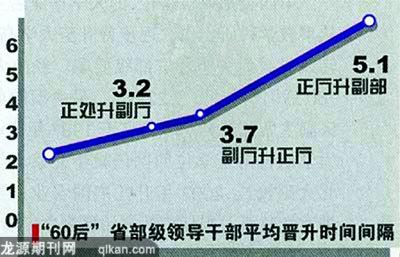

從21位“60后”的詳細晉升資料分析,他們由副科晉升到正科平均年限為2.4年,正科到副處為3.4年,副處到正處為2.7年,正處到副廳為3.2年,副廳到正廳為3.7年,正廳到副部為5.1年。這說明在同一層次職務中“副”升“正”時限較短、較易,但由下一職務層次中的“正”升到上一職務層次中的“副”時限較長、較難。

平均來看,“60后”的各級職務晉升時限大體上與前述職務晉升規定相符,但其中不乏破格(破格規定年限)記錄。破格次數占職務晉升次數的24.7%,幾乎每位“60后”(占總數的80%)都有破格經歷,科、處、廳的六個職務層次上都有不同比例的破格晉升者,說明“60后”在不同時期或者不同工作階段都有優異的工作表現,并得到組織人事部門或者上級領導的賞識。

“60后”的六大從政路徑

“60后”的從政路徑根據他們擔任省部級領導干部之前的主要任職經歷為標準進行劃分,大體上分為以下六類:

第一類是機關路徑,即大學畢業后直接進入黨政機關工作,由科員逐步晉升至省部級領導干部行列。經由機關路徑而晉升的“60后”25人,占35.2%。機關路徑又分兩種情況,即高層機關路徑和基層機關路徑。高層機關路徑的主要工作經歷是在中央政府或者省級政府工作。如原人事部副部長唐軍,1983年大學畢業后工作于勞動人事部,歷經科級、處級和司級領導干部,一路走來,2007年擔任人事部副部長。高層機關路徑缺少基層從政經歷和基層工作經驗,彌補缺陷的組織手段就是掛職鍛煉。唐軍任人事部副司長期間,曾掛職于銀川市副市長一職。基層機關路徑指大學畢業后從基層政府工作做起,逐步晉升至省部級領導干部。

第二類是共青團路徑,即大學畢業后主要從事共青團工作,后轉入黨政機關擔任省部級要職。經由共青團路徑晉升的“60后”7人,約占9.8%。最典型的是新疆維吾爾自治區副主席胡偉。胡偉從1984年任浙江省德清縣團縣委書記開始,主要供職于“團口”,除1986年至1994年的8年擔任浙江省安吉縣委和縣政府領導外,幾乎一直任職“團口”,2001升至團中央書記處書記,2005年調任新疆維吾爾自治區副主席。

第三類是國有企業路徑,即大學畢業后主要在國有企業工作,并逐步晉升到高級管理人員行列,后轉入黨政機關擔任省部級要職。經由國有企業(主要是央企)路徑晉升“60后”13人,約占18.3%。最典型者就是原國防科工委主任張慶偉。他1982年大學畢業后在國有企業從事飛機設計和企業管理工作,逐步晉升至中國航天科技集團總經理和黨組書記的位置,后進入中央政府擔任國防科工委主任,現任中國商用飛機有限責任公司董事長、黨委書記。

第四類是大學路徑,即大學畢業后主要在高等院校從事教學科研工作,逐步晉升至大學高層管理人員,后轉入黨政機關擔任省部級要職。經由大學路徑晉升的“60后”16人,約占22.5%。最典型的莫過于廣西壯族自治區副主席陳章良。陳章良于1987年畢業于美國華盛頓大學取得博士學位回國任教于北京大學,1995年升任北大副校長,2002年升任中國農業大學校長,2008年進入黨政機關擔任廣西壯族自治區副主席。

第五類是研究機構路徑,即大學畢業后主要在科學研究機構從事科研工作,逐步晉升至科研機構的高層管理職位,后轉入黨政機關擔任省部級要職。經由科研機構路徑晉升的“60后”7人,約占9.8%。最典型者是國家保密局局長夏勇。他1982年大學畢業后到中國社會科學院做社會科學研究工作,2002年升任法學研究所所長,后于2004年進入黨政機關擔任中央政策研究室副主任,2005年升任國家保密局局長。

第六類為其他路徑,包括從新聞媒體單位、作家協會和軍隊各晉升1人,約占4.2%。

這些路徑既是對“60后”成長道路的客觀描述,也是中央多渠道選拔培養高級領導干部制度的真實寫照。

機關成長道路雖在比例上占第一位,但也僅占1/3強。通過這條途徑成長起來的“60后”,熟悉政府機關決策程序,人脈較好,對政府工作駕輕就熟。

排在第二位是高等院校成長道路,比例上占到近1/4,但若連同科研機構成長道路一起計算,比例上接近機關成長道路,也占1/3。這個數字說明有大量專家學者進入黨和國家高層機關中。這條途徑既實現了專業化和知識化干部人事制度改革的要求,也給高層決策帶來更多的理論指導,使得公共政策制定的理性程度逐步提高。

國有企業高層管理者進入政府排在第三位,比例上占到近1/4。通過這條途徑成長起來的“60后”,他們的經濟頭腦和市場視野給政府帶來的沖擊是其他途徑無法取代的,在經濟導向的政府決策中,這些“60后”一直起著至關重要的作用。

出身于“團口”的“60后”在比例上僅占7%,沒有印證某些港澳媒體認為“團口”干部占高層領導干部1/3的觀點。“團口”出身的“60后”,對黨內決策過程更為熟悉,與黨內高層領導關系更為密切,這是他們的優點。

(作者為中國政法大學行政管理研究所所長、教授、博導摘自《人民論壇》2008年第12期)