全面提升學生就業能力為建設人力資源強國做貢獻

[摘 要] 當前我國高校畢業生就業壓力大,矛盾日益突出,提升大學生就業能力是應對措施的關鍵。文章簡要分析了就業能力的定義和內涵,介紹了北京林業大學在引導和培養學生提升就業能力方面的實踐和經驗。

[關鍵詞] 大學生 就業能力 北京林業大學 實踐經驗

當前中國大學畢業生就業面臨兩大挑戰:一是大學生就業難的問題逐漸凸顯,主要是由經濟結構與勞動力結構性矛盾所導致。結構性矛盾解決的根本在于調整結構,主要是經濟結構、產業結構、就業結構的調整,具體到高校,一方面要求高校有適應社會變遷的調整能力,另一方面是在主觀上引導大學畢業生適應結構性矛盾,進行就業觀的調整。二是從供給角度看,大學畢業生就業能力不足造成大學生就業難。應對這一矛盾,主要是提升大學畢業生的就業能力。

一、 關于就業能力的定義、內涵及理解

就業能力就是獲得和保持工作的能力。它是一種能滿足職業要求的綜合能力,包括專業技術能力、組織管理能力、表達溝通能力、開拓創新能力、道德修養、團隊精神和責任意識等方方面面。

2005年,北京林業大學曾對218家用人單位進行問卷調查,請用人單位對招聘畢業生時主要考慮的因素,包括思想道德、責任感、專業知識、適應能力、創新能力、組織管理能力、團隊協作精神、交流溝通能力、繼續學習能力、實踐經歷10項內容,按重要程度排序。得出的數據見表1。

我們把這10項能力按提及率50%以上、10%~50%、10%以下,劃分為3個層次,即基本就業能力、核心就業能力、創新及持續發展能力。

基本就業能力即畢業生就業的基本素質,包含專業知識、思想道德修養、責任感等。可以理解為只有具備了這些基本素質和能力,用人單位才認可其為合格的大學畢業生。

核心就業能力即畢業生就業的中層素質,包括團體協作精神、繼續學習能力、適應能力等因素,這些因素是構成畢業生順利就業的決定性因素。具備了這些素質中的一項或幾項的畢業生,用人單位招聘時才會進一步將其列入候選范圍進行考慮。

創新及持續發展能力即畢業生就業的精英素質,包括創新精神、實踐經歷、交流溝通能力、組織管理能力等因素。精英素質是學生順利走向社會后的可持續發展因素,具備了這些因素中的一項或多項的畢業生,就有可能被用人單位列入錄用人員的范疇。

從分析可以看出,以上三個能力層次為逐級遞進關系。

二、北京林業大學引導和培養學生提升就業能力的實踐與經驗

1. 構建符合學校實際的科學就業能力觀念

圍繞“三個需求”,即國家經濟社會發展和建設人力資源強國的需求,高等教育發展和學校教育事業發展的需求,學生個體全面發展的需求,實現三個需求的和諧發展。

注重“三個引導”,即引導大學生實現升學、就業、出國的合理分流,引導大學生樹立正確的擇業觀、就業觀、成才觀和職業道德觀,引導大學生到西部、到基層、到祖國最需要和最能發揮自己才能的地方去建功立業。

培養“四項能力”,即重點培養學生的實踐能力、就業能力、創業能力和創新能力,從而以“積極就業、科學就業、安全就業”為宗旨,實現學校畢業生充分優質就業、人職匹配、人盡其才。

2. 引導和培養學生提升就業能力的實踐

對提升大學生就業能力而言,應著眼大學生涯全程,從綜合的維度入手,提高大學生的培養質量,提升畢業生的基本素質;加強大學生的素質教育和職業生涯指導與服務水平,提升畢業生的中層因素和精英素質。努力搭建大學生與社會聯系的橋梁和平臺。歸結起來,主要從三個方面提升大學畢業生就業能力:一是從學校辦學定位出發,明確培養目標,提高大學生的培養質量,提升畢業生的基本素質;二是加強學校和社會的聯系,促進招生、培養和就業的聯動,促進學校與社會發展相適應;三是提高就業指導和服務的有效性,使就業指導和服務全面化、專業化和個性化。

提升學生就業能力具體體現在以下六個方面。

(1)“知山知水、樹木樹人”的辦學理念,為提升大學生就業能力營造了育人環境

①學校歷史沿革

北京林業大學的辦學歷史源于1902年京師大學堂的農業科林學目,歷經北大、清華農學院森林系時期,于1952年正式建校。目前,學校已經發展成為一所以林學和生物學為特色的多科性重點大學,包含理學、工學、經濟學、文學、法學等8個學科。經過百年的歷史積淀,學校形成了“知山知水、樹木樹人”的辦學理念,為持續推進學校的改革發展和人才培養工作奠定了堅實的基礎。

②辦學理念

“知山知水、樹木樹人”辦學理念的核心是:人與自然的和諧,能力與素質的統一。“知山知水”是探索自然規律、開展科學研究的要求,是追求人與自然和諧相處,實現可持續發展的要求,是塑造高尚人格和情操的要求,是培養高素質林業人才的要求。“樹木樹人”是堅持專業教育與思想教育的統一,是堅持能力培養與素質養成的統一,是堅持科學研究與人才培養的統一。在人才培養模式上,知識傳授、能力培養、素質養成三者并重,堅持把畢業生的綜合能力和社會認可度作為檢驗人才培養和教育水平的標尺,初步形成了以社會需求為導向的人才培養體系。培養了學生扎實的專業技術、樸實的人格和創新的精神。

(2)科學的人才培養方案,為提升大學生就業能力提供了教學保障

學校在辦學過程中,一直抓住兩個核心,一是“培養什么樣的人”,二是“怎樣培養人”。

“培養什么樣的人”,就是要培養具有學習、實踐、創新、創業能力的人;培養具有良好的道德、扎實的知識、健全的身心的人;培養知識、能力、素質協調發展的人。

“怎樣培養人”,就是要按照“強化基礎、拓寬專業、重視實踐、體現創新”的原則,適應發展,不斷優化人才培養方案,如1994年方案提出寬專業、厚基礎、活方向、兩段制、雙體系;2000年方案突出知識、能力和素質;2002年方案提出強基礎、重實踐,將第二課堂素質教育納入教學計劃;2007年方案以培養學生的創新精神和實踐能力為核心,鼓勵學生個性發展,幫助學生培養終生學習的能力。

2007年新的培養方案體現了“五個結合”和“八個特色”,同時還有七項教學制度加以輔助,促進了學生基本素質的提高,提升了學生培養質量。“五個結合”,即專業教育與通識教育結合,促進文理滲透;必修課程與選修課程結合,發展學生個性;學科基礎課程與專業課程結合,夯實基礎;經典課程與現代課程結合,跟蹤學科前沿;理論與實踐結合,注重能力培養。“八個特色”,即結合社會需求使專業定位更加明確,特色更加鮮明,基礎課設置更加科學合理,課程體系更加完善,課程內容進一步優化;注重專業特色,提升專業核心競爭力;優化課程體系,精選教學內容;注重基礎,加強實踐,強化能力培養;因材施教,尊重個性;加強通識教育;設置創新學分;設置名家講堂。“七項教學制度”,即彈性學制、主輔修制度、跨校選課、雙語教學、轉專業制度、理科基地班和梁希實驗班。

(3)“紅綠相映”的大學文化,為提升大學生就業能力奠定了精神基礎

以“紅色理論”學習為引領,塑造學生的人生觀、世界觀和價值觀;以“綠色教育”為重點,開展綠色實踐,傳播綠色文化,引領綠色文明;以文化講壇為載體,拓寬人文素質,營造了良好的學術和文化氛圍。優秀的校園文化,促進了學生在道德品質、實踐經歷、人文素質等方面的全面發展,塑造了大學生的職業品格。

(4)完善的就業工作體系和就業工作隊伍,為提升大學生就業能力提供全方位的服務

①就業工作體系建設

建立“招生、培養、就業”三者聯動體系,校院就業兩級管理體系,職業發展教育體系,就業市場拓展體系和“以學生為本”的就業服務體系,使就業工作成為一項系統的工作,同時把招生和就業納入學生培養的整個環節之中,建立長效機制,形成整體效應。

②尤其強化隊伍的專業化、職業化建設

學校設有校級就業服務中心和院級就業服務中心兩級機構,現有專職就業工作人員25人,其中校級專職人員9人,院級專職人員16人。注重隊伍的培訓和培養。通過課程建設和日常就業指導活動提升就業專職人員的工作能力,同時加強就業培訓,不斷提高就業隊伍職業化、專業化水平。全校就業工作人員中現有22人取得國家職業指導師資格證書,3人取得全國高校創業教育骨干教師高級研修班結業證書,2人獲得KAB創業指導師資格,2人取得美國職業協會認證的全球職業規劃師(Global Career Development Facilitator,GCDF)資格證書。專業化、職業化的隊伍為提升學生就業能力提供了很好的服務。

(5)全程化的職業發展教育,為提升大學生就業能力拓展了實踐途徑

職業發展教育包括職業生涯規劃與就業教育。具體做法如下:

①建立職業發展調查與研究機制

積極開展全程化職業生涯規劃教育的調查研究,成為以職業生涯規劃現狀調查、擇業意向調查、畢業生簽約調查和畢業生跟蹤調查為主的系列問卷調查,并將統計結果編印成冊。

②建立職業發展教學與課程體系

通過新生入學就業教育、一年級專業概論課、二年級職業生涯規劃課、三年級就業實踐、四年級就業指導課,形成四個年級不間斷的全程化職業發展必修課程教學體系。此外,還開設了成功學、創新學、發展與就業等選修課程。

③建立職業發展與就業講座體系

開展“職業發展月”、“就業指導月”活動,邀請專家學者和成功人士開展有關職業規劃、就業技巧、就業心理、政策法規等方面的講座。

④建立就業座談與咨詢體系

深入基層班級座談,了解學生學習思想狀況,分析職業發展方向、解決就業難題。開展“校友面對面”活動,“職業發展從我做起”主題班會,職業輔導工作坊,建立“一對一”個性化職業規劃、“一對一”就業心理咨詢和干預等工作。

⑤建立學生組織與活動體系

成立學生就業助理團、職業發展中心、學生社團等學生工作組織,引導學生關注自我職業發展,發揮大學生的主體作用。

⑥建立就業實踐與實戰體系

利用假期開展就業實踐雙選會,建立就業實踐基地,搭建學生與企業的實踐平臺。

⑦培養就業理念,創建就業文化

通過學生社團、學生刊物和學位授予儀式、畢業典禮等一系列學生活動和有效宣傳,培養學生就業理念,營造就業氛圍,創建就業文化。

(6)強化就業市場建設和信息服務力度,為學生順利就業提供暢通渠道

①就業市場建設

學校分析就業形勢,結合教學特色,不斷鞏固原有市場,積極開辟新渠道。重點開辟三個地域、挖掘四類資源、組織五類招聘會、建設百家基地。

開辟三個地域:采取“走出去、請進來”的戰略,努力拓寬畢業生就業市場。學校每學期組團走訪用人需求量較大的京津地區、長江三角洲地區、珠江三角洲地區的經濟開發區、地方人事部門和用人單位,并與一些用人單位建立起長期穩定的合作關系,初步形成在這三個重點地域的就業市場。

挖掘四類資源:一是教師和校友資源,鼓勵全校教職工通過多種途徑收集有效就業信息,建立校友庫,發揮校友力量,向用人單位推薦畢業生;二是行業協會資源,從協會入手細化市場,引入協會牽頭的小型招聘會;三是各地人事部門資源,積極與畢業生去向較為集中的城市和企業的人事部門溝通,建立良好關系;四是媒體資源,積極與人才網站、行業媒體聯系溝通,通過報刊、網絡等媒體提升學校知名度,推薦畢業生。

組織五類招聘會:組織綜合、區域、行業、專場、網絡五類招聘會,搭建畢業生與用人單位的溝通平臺。每年學校舉辦有200家左右企業參會的大型綜合供需洽談會2場;舉辦“2008太湖明珠——浙江省長興縣北京專場招聘會”、“2008北京浙江企業商會在京浙商企業校園招聘會”、“東城區人才專場招聘會”等地區性招聘會;舉辦 “木地板企業協會聯合招聘會”、“南京食品企業協會人才招聘會”等行業性招聘會;舉辦重點單位的小型專場招聘宣講會100余場;每年按教育部要求積極參與畢業生網上聯合招聘活動。據不完全統計,2008屆畢業生中有500余人通過校園招聘活動落實工作單位。

建設百家基地:學校在針對畢業生開展就業工作的同時,也非常重視在校生的實習實踐活動,大量收集和發布學生實習信息。給用人單位推薦畢業生的同時,也積極聯系在校生的就業實踐雙選活動,學校自2003年以來,已連續6年舉辦主要針對二、三年級學生的就業實踐雙選會,為用人單位提前儲備人才以及在校生全面了解社會需求、適應職位要求、提高實踐能力創造了機會。在就業實踐活動后期,還連續5年編輯出版學生就業實踐報告集——《就業啟航》,總結實踐效果,提高實踐水平。目前,在全國范圍內建立了102家“北京林業大學教學實習與就業實踐基地”,與用人單位建立了以就業實踐為基礎的,產、學、研、資相結合的交流平臺。

②建立就業信息平臺

暢通信息收集和傳遞渠道,搭建就業指導和求職信息平臺,注重信息化建設。開發引進網絡辦公系統、網絡信息收集和發布系統、網絡職前教育系統、網絡職業測評系統、網絡求職系統,全面推進就業信息、就業咨詢、就業手續、數據統計、職業測評、職業指導的網絡化。暢通就業信息收集發布平臺,為畢業生提供有效求職信息。做好就業信息服務建設,開展遠程面試和網上初選活動,加大與人才市場和勞動力市場就業信息的對接。

三、工作效果

在以上指導思想和具體工作措施實踐之下,北京林業大學高質量地完成了年度就業工作質量目標,畢業生就業率

高,就業質量好;學校就業工作質量高,滿意度高。

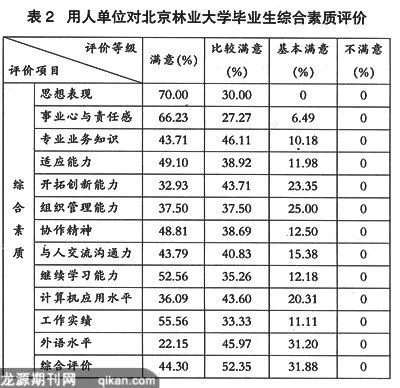

2005年,北京林業大學對接收過學校畢業生的部分用人單位進行了問卷跟蹤調查,并編印了《北京林業大學辦學社會聲譽調研系列成果之一——調研報告匯編》。用人單位在調查問卷中對學校的就業指導和服務工作給予了肯

定,也提出了寶貴的意見和建議。用人單位對北京林業大學畢業生的綜合素質評價見表2。

(作者單位:北京林業大學就業處)

責任編輯 謝建華