一個純粹的人 一個高尚的人

2008-12-29 00:00:00閆紅玉

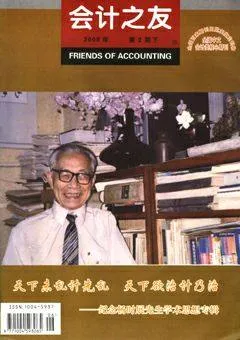

會計之友 2008年6期

在楊時展先生晚年時期,我有幸成為他的博士生。在先生身邊學習的幾年,不僅學業上得到先生的悉心指導,其他方面也獲益匪淺。先生不僅是學識淵博的會計學泰斗,作為一個受傳統文化薰陶的學者,更有后輩們應該學習和傳承的優良品德。

回憶在先生身邊的點點滴滴,許多事情至今難以忘懷。有一次,我到先生家里去,沈師母對我說,“楊老師昨天生氣了,今天還沒消氣,你勸勸楊老師吧”。我忙問原因,師母說,平時先生總是在地攤上買30元左右的皮鞋穿,師母考慮到先生經常參加各種重要活動,所以在商場為先生買了雙100元左右的皮鞋,沒想到,先生嫌貴了,因而生氣了。我一聽,心酸和敬佩之情油然而生。其實,先生并不是因為貧窮而穿不起好皮鞋,而是舍不得。他之所以舍不得,是因為只有粗茶淡飯,才能實現他心中的一個意愿,即湊足10萬元,設立“勤誠獎學金”,救助貧困大學生。先生年輕時也曾因為家庭貧困而輟學,后來在親戚的資助下才得以完成大學學業。他深知窮人家孩子求學的艱辛,決定依靠自己微薄的工資及稿費節余設立勤誠獎學金,專門幫助那些貧困學子,使他們能夠順利完成學業。

10萬元對于今天的許多人來說并不算什么,許多人更感興趣的是如何獲取更多的10萬元,而不是獻出10萬元;他們寧愿花天酒地浪費10萬元,也不愿為貧窮的人們貢獻1元。楊先生終身過著清貧的生活,卻將一點一滴的工資節余貢獻給貧窮的學子們,令我感慨萬千,更令那些唯錢是圖的人汗顏。

先生是一個純粹的人,是一個高尚的人。他雖然離開我們10年了,但對我來說,他就像面金光閃閃的鏡子,一直照耀著我的人生之路。●