永遠的懷念

時光如梭,轉眼先生已經離開我們有10年了。10年間,我常會憶起忝列先生門下兩年多的求學時光。

我能跟先生學習想來還頗有些機緣。上世紀80年代末90年代初,我在武漢大學讀本科的時候就久仰先生學問,大四的時候王光遠老師給我們講《西方審計學》,第一堂課講的就是先生的受托責任學說,印象十分深刻。1995年臨近,我在武漢大學會計碩士畢業,當時就很想報考先生的博士生,我碩士的導師彭及時教授聞后也十分支持,并專門向先生推薦了我。我懷著忐忑的心情給先生寫了一封信,先生很快回復了,并確定了面見我的時間。記得那是一個陽光清冷的早晨,先生簡單地了解我的情況后,就給我一份美國財務會計準則委員會剛發布的會計準則讓我拿回去翻譯,第二天一早我就把翻譯好的準則送給先生審閱,先生沒想到我這么快,在指出翻譯的一些問題后就讓我好好準備,指定了Arens的Auditing和Meigs的Accounting兩本書要認真讀。幾個月的緊張復習考試后,我非常幸運地考上了先生的博士生,先生其后由于身體原因不再招收博士,我亦幸運地成為先生的關門弟子。

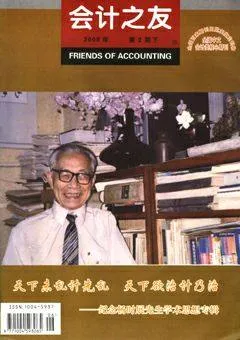

我從1995年9月開始拜在先生門下時,先生已是82歲高齡,先生的大部分工作時間都在他的小書齋里,我幾乎每天都會到先生的小書齋聆聽先生的教誨。那時,先生十分繁忙,總是有學生和老師來討教和拜訪,先生總是和藹地給以詳盡、滿意的回答。在開始讀博士的時候,先生就給我提出兩個要求:一是不允許在讀書期間到外面講課;二是不允許到外面兼職,必須全部精力讀書。我也嚴格按照先生的指示去做,全心全意讀書,三年博士期間基本是三點一線:家—先生家—學校圖書館。三年的收獲也是巨大的,在《會計研究》、《審計研究》等專業刊物上發表的論文有三十多篇。

先生對我的影響是非常全面的,從做學問到做人。他對我的教誨雖然有很多言教,但影響最大的,還是身教。言傳身教,身教勝于言傳,這也是傳統儒家的教育方式。先生對我的影響至少有以下三方面:

一是先生對學問有一種純粹的敬仰和認真,我印象中先生的文章總是修改多遍才定稿,每改一遍就請師母沈老師謄寫一遍。

二是先生平時生活十分簡樸,先生那時經常會留我在家里吃飯,飯菜通常都很簡單,先生喜歡吃涼拌豆腐,買一盒回來也節約著吃,經常一頓只吃小半盒。先生那時收入在學校應該是很高的,但是他將這樣節儉省下來的十萬塊錢捐出來建立“勤誠助學金”,資助家境貧寒的寒窗學子。

三是先生除了會計、審計以外深厚的人文造詣,先生生前經常告訴我學會計不要只做會計匠,要廣泛涉獵其他學科的東西,尤其是人文學科。

學為人師,行為世范。先生之言傳身教,歷歷在目,當我工作、學習有懈怠的時候,總是愧疚不已。

先生是大學者,給我輩以厚重和學養,同時還是一個有深刻關懷、深邃思想的大知識分子。大學者不一定是大知識分子,但先生二者都是,這在當代中國是非常稀缺的。想到先生,我就會想到荀子的那句話:“彼大儒者,雖隱于窮閻陋屋,無置錐之地,而王公不能與之爭名!”

這樣一位學富五車、德高如山、真性情的先生,注定會被我們永遠懷念!●