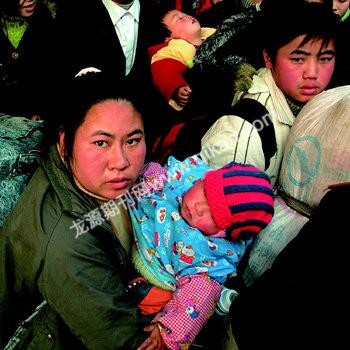

農民工返鄉潮下的基層治理困境

在城鄉二元格局下,城市經濟不景氣造成的農民工返鄉潮,把城市失業帶來的一系列問題中的相當一部分轉嫁給了農村,農村基層政府開始了新的攻堅戰。

曾經敲鑼打鼓送出去的農民工又回來了。據媒體報道,2008年下半年,中國2.1億農民工已有數百萬人提前返鄉,其中湖南、河南、江西、四川等省民工返鄉率明顯增加。

這次農民工返鄉帶回來的不是現金、消費和人均純收入數字的增長,而是再就業的困難和基層穩定的巨大壓力。這些思想活躍的農民精英、二代民工該如何管理,成為擺在基層政府面前的新課題。

同時,大量農民工的失業,讓習慣于打工致富的農民重新認識他們跟土地的關系,也給農村土地流轉的風險敲響了警鐘。

回家

2008年初去打工“前面有警車開道,領導都來握手”,回來時只領到一張汽車票和幾個雪菜包子。

2008年11月18日, 第二場霜不久,20歲的李田田和十幾個同伴一起回家了。李田田是湖北省潛江市高石碑鎮人,2008年春節后第一次跟老鄉到東莞一家服裝廠打工。

高石碑鎮是潛江有名的“裁縫鎮”,人口3萬多,幾乎每家都有人“拿剪刀”。李田田回憶,2008年年初他和鎮里幾百個“裁縫”是被南方來的老板接走的。南方老板按服裝業的規矩,每人預付1000多塊錢定金,用3輛大巴車接走他們。

李田田不愛說話,但干活細心,很受服裝廠老板喜歡,10月份還領了1000多元加班費,但也在這個月情況突變,他所在的服裝廠倒閉,李田田只好和同伴卷鋪蓋回家。

“這下熱鬧了,鎮里有一萬多人外出打工,三分之一的人提前回來了。”李田田說。回到村里,他每天都忙著和朋友聚會、喝酒、打牌。

事實上,據湖北省勞動保障廳統計,湖北省有750萬人外出打工,在9、10月里,已經有30萬湖北籍農民工從珠三角、長三角、京津地區提前返鄉。

2008年11月24日,省城武漢長途汽車站人潮涌動。宏基客運站值班人員告訴記者,最近兩周的日客流量在1.3萬人次左右,比往年同期增加將近4000人次,“增加的人次多數都是廣東和浙江等沿海地帶的返鄉民工”,省內班車實載率基本是100%。而往年,11、12兩月正是春運前的客運淡季。

民工群突然返回,一下子打亂了高石碑鎮黨委書記劉江海的工作。

“最重要的是再就業,還要考慮基層的穩控工作。”劉江海說,全鎮24個村,幾乎每個村都有人失業回鄉,從10月份開始,有關民工安置、培訓、維權、處理土地流轉糾紛、引導回歸創業等各項工作一下子多了起來。“返鄉的都是年輕力壯的青年,剛回來大家都忙著訪親探友。如果一段時間再找不到事做,賭博、打架這類治安問題馬上就會冒出來。”劉江海說。

從10月開始,全鎮的工作都開始圍繞農民工返鄉的事兒。劉江海先后召集全鎮干部及村干部開過三次專題會,不僅遠赴外省幫農民工找下家,甚至每個村都設農民工就業“信息員”和一名維穩保安,對返鄉農民工進行登記,“其實就是了解返鄉民工的思想動向,勸說他們盡快再找工作,防止鬧事。”劉江海說。

土地流轉糾紛

“在農民保障體系缺失的前提下,土地仍是他們最后的避風港。”

越來越多的農民工不僅讓村干部們擔心,村里的種糧大戶也覺得不安。

高石碑鎮漁淌村村民孫緒成是遠近有名的種糧大戶。從2002年起,孫開始在村里承包土地,不僅承包村里的40畝地,還轉包其他5戶村民的口糧田,目前他手上的耕地已達到90畝,一年純收入12萬多元。孫緒成說,他和村民的轉包協議是一年一簽,目前正值平整土地。拿不準轉包的土地會不會被要回去,他至今不敢有太大的投資。

村民之間的轉包協議都很不規范,有的甚至只是口頭協議。這讓孫緒成這樣的大戶很為難。“轉包土地只有進行長期規模經營才能見效益。如果中途要回去,先期投入的肥料、人工如何算?有的為了平整土地、養地力,甚至停種一季,每畝累計投入高達三四百元。而每畝地一年轉包費最多兩百元。”

顯然,如果中途退地,種糧大戶會損失很大。

這在高石碑鎮另外一個村得到印證,在長市村一組,李良智將11.52畝耕地交給弟弟李良永代耕。弟弟不久前病逝,李良智也從外地返鄉,打算收回土地。長期負責耕種的弟媳張臘香不愿意退地,雙方口角不斷。經過鎮經管站多次調解才得以解決。

流轉的土地如果不能有序退回,同樣影響著返鄉民工的生活。篤實村村支書孫勤安告訴記者,農戶種田的產出效益不高,但可以提供最基本的生活保障。失去土地,返鄉農民的日子將更加困難。

孫勤安算了一筆賬,如果返鄉民工耕有其田,每畝地一年可收800斤小麥和1300斤稻谷;一家有5畝口糧田,可以口糧無憂,還略有盈余,加上平時打零工,生活是可以維持的。

大家都不愿看到農民失業又失地的局面,但土地流轉的糾紛已經開始上升。高石碑鎮經管站站長劉汝軒說,他平均每周都要處理好幾起。

劉站長介紹,除了民工托人代耕容易發生糾紛外,部分在土地二輪延包時已申明放棄土地承包權的務工農民,現在也開始找到鎮上要求重新分地。2004年,土地二輪延包剛剛重分土地,打亂重來勢必影響原先的承包人的利益,這讓鎮政府左右為難。

目前的情況是大多數轉讓或者流轉土地經營權的農民暫時不會收回土地,但劉汝軒擔心,如果經濟繼續不景氣,要求退地的農民將越來越多,土地糾紛也會隨之升高。“在農民保障體系缺失的前提下,土地仍是他們最后的避風港”。

這實際上是一種流轉的風險,湖北省農業廳經管局副局長萬志一在接受采訪時稱,民工返鄉是一次反思土地流轉的機會。目前農村的土地流轉基本上是一種代耕制度,其流轉的程序和合同極不規范,城市經濟好時,打工者的土地交給別人代耕,表面看來不易發生糾紛,但城市經濟出現危機時,農民工返鄉,流轉風險就開始顯現,直接威脅農村基層的穩定。

再就業的困境和努力

“事實上很難找到大規模用工的單位了。”

無論各級政府如何努力,一個現實是,越來越多的返鄉民工已成為失地又失業的流民。

2008年11月22日,周五下午,潛江市勞動就業局就業指導科科長田世群正忙著整理一份調查報告。越來越多的民工提前返鄉,這位負責全市民工就業工作的科長開始奔波于全市農村。

“主要是摸清全市外出務工人員返鄉的人數和回鄉后的就業狀況。”田世群說,民工的再就業目前是各級政府工作的重中之重,潛江市在每一個自然村都設立了勞動保障協理員,上門調查農民工再就業情況。

這份打給市委市政府的緊急報告上這樣寫著:2008年1月至10月份,全市外出就業的16萬多人,僅在服裝行業的就有10萬人。目前已登記的返鄉民工3592人。勞動力回流將直接導致農民收入下降,預計2008年每人比上年減少近3000元。“這只是初步匯總的數字。”田世群坦稱,實際數字可能比這個要高得多。

田世群分析農民工返鄉的原因,說主要是受金融危機的影響,沿海地區部分出口企業和一部分附屬加工型企業,因拿不到訂單,企業破產倒閉;其次,部分企業因訂單減少,工人工資下降,部分企業甚至拖欠農民工工資;第三是部分企業進行轉產或搬遷,原有農民工沒有轉產產品的技術,因此被淘汰。

經濟本身的不景氣,讓再就業更加困難。潛江市勞動就業局一份調查表明,全市登記的返鄉民工,目前只有1169人找到工作,2423人工作仍無著落。

田世群說,進入11月份,全市農民工再就業問題空前緊張;現在市局的大部分領導都在沿海考察,幫助民工找下家。“事實上很難找到大規模用工的單位,即使是效益還不錯的單位也不敢大量進人了”。

在各級政府都在為農民工操心時,更多的農民工開始在農村尋找出路。

38歲的孫臘秀剛從東莞回來,在家里待了一個星期,便跑到篤實村李義勝的木板廠當起臨時工。她的愛人和她一起失業在家。“誰知道明年是什么狀況”,孫臘秀說,她打算明年讓愛人在家種地,她就在木板廠繼續干下去。

本土企業的希望

“本地加工企業有60多個,長年缺工率達50%,能吸收很大一批返鄉民工。”

設在鎮文化館樓上的潛江市技工學校高石碑培訓基地,也開始招收部分返鄉民工。基地負責人董林告訴記者,該基地主是要幫技工學校培訓縫紉工,順帶也從附近的小服裝廠接些加工活兒,因此很多返鄉的民工紛紛涌來應聘。僅2008年10月份就有200多人前來報名。

從2008年10月起,董林的培訓基地招收了十幾個返鄉民工。“能幫一個算一個,”董林無奈地說,即使是本土企業能夠維持運轉,也有相當多的打工者找不到工作。

2008年10月底,來自漁淌村的返鄉民工李珍珍,在董林的基地找到一份活兒。李珍珍此前在廣州一家服裝廠打工,每月工資2000多元,在董林的基地,她一月只能拿到1500元,“工資比廣州低一些,但是離家近,花銷少。”李珍珍說,如果明年廣州那邊的廠子繼續關閉,她打算留在基地干下去。

民工近乎本能的選擇,讓各級勞動就業部門也開始把目光放在本地企業上。

據田世群介紹,作為一個勞務主要輸出地,潛江市每年有16萬外出務工人員,而留在本地打工的不到5萬人。

對于民工的再就業,分管勞動就業指導的田世群較為樂觀地預期:“本地加工企業有60多個,長年缺工率達50%,能吸收很大一批返鄉民工,加上最近全市出臺了許多鼓勵創業的政策,讓失崗返鄉人員享受下崗人員創業的同等待遇,并對有創業意向、符合條件的返鄉人員,在注冊登記、辦理執照等方面特事特辦。將來以創業帶動就業,因此就業總體局勢暫時還比較穩定。”

“目前回流人群還未集中求職,主要原因是臨近春節,許多在外漂泊了大半年的農民工選擇暫時與親人團聚。二是趕上每年農村秋播秋收,不少人回家正好幫家里干些農活。”劉江海認為,就業沖擊的出現,至少要等到2009年3月份以后。

與基層穩定相對應的是,面對沒有勞動失業保險的農民工,其本來屬于城市政府失業管理的行政成本開始轉向農村。“就業是穩定的前提”,有著長期基層工作經驗的高石碑鎮黨委書記劉江海說,為了減少農民工的損失,維持農村的穩定,全鎮已出資十幾萬元,用于幫扶農民工再就業和加強農村治安管理。

(摘自《中國新聞周刊》2008年第44期)

鏈接

要看到農民工返鄉的積極面

—訪中國人民大學勞動關系研究所所長常凱教授

王維博

記者:有人認為,國際金融危機對中西部地區的影響,已經開始通過勞動力轉移體現出來了。但是,與此同時,我國產業轉移也正在進行著,并在勞務輸出地、輸入地催生了農民工雙向流動。因此,國際金融危機和產業轉移效應疊加,勞動力流動比往常頻繁。您是否贊同?

常凱:產業轉移有兩種導向,一種是政策性導向,比如,廣東實行“騰籠換鳥”戰略。一種是市場性導向,這次勞動力流動現象,突出表現為農民工返鄉,確實有產業轉移的因素,但不是最主要因素。我認為還是受國際金融危機等經濟形勢的影響更大一些。

記者:有人認為這種轉移給當地帶來有利影響,有人認為給當地帶來就業、治安壓力。您是如何判斷的?

常凱:大批農民工返鄉,當地政府肯定存在就業、治安、社會保障等壓力。但是我們應將目光更多投向返鄉農民工帶來的積極影響。這些農民工出去以后,受到這么多年市場的訓練、現代產業的訓練,肯定在創業方面更有積極性、在就業方面更有競爭力,對當地發展來說,是一批人才。

記者:對于返鄉農民工,當地政府應該對其采取什么樣的態度和措施?

常凱:政府一方面要有“過冬”的準備,另一方面,政府還有時間,政策調整應該更加務實點。

首先,對于農民工返鄉要有組織化、秩序化,盡量幫助農民工培訓,創造就業崗位。但創造就業崗位不光是培訓就能解決的,還需要擴大就業接納能力,這包括引進資金、產業調整、組織公共工程等;其次,鼓勵返鄉農民工靈活就業。要鼓勵和支持有資金積累、技術積累的農民工以創業帶動就業。但能夠創業的農民工畢竟是少數,所以,更多的應該是鼓勵和支持農民工自謀職業,包括個體生產、個體經營等自雇形式的靈活就業;再次,需要加快農民工社會保障問題的改革和完善。在目前暫時還無法實現農民工社保全國統籌的情況下,是否可以考慮在勞動力輸出和輸入大省之間首先實現統籌,而且也需要加快完備農村人口的社會保障。

同時,農民工也要有務實的態度,實在找不到工作時,也可以在家鄉務農,現在農村政策放寬了,農業并不是沒有作為。

(摘自《人民日報》2008年12月2日)