靈根 ?源流 ?大道

李學通 劉玉峰

一

性格內斂的馬良芬,讓人想起“淑媛、閨秀、窈窕淑女”之類中國老話,屬于傳統東方女性的那種類型,與才藝無關。

但當看到她赫然印在《海內外中國書畫藝術當代名家集》、《中國大畫家》等書畫名刊上20多幅版畫作品時,你不得不刮目相看!正所謂“人不可貌相,海水不可斗量”。

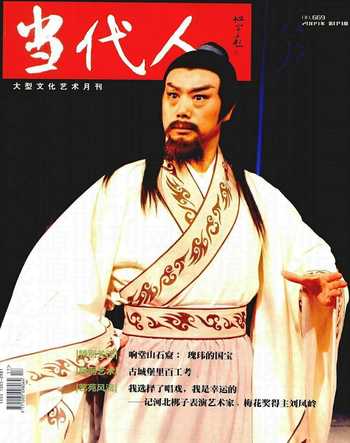

尤其《名家集》,那是在2008年奧運會期間做為國家的臉面向世界發行的特輯,黃永玉、吳冠中、靳尚誼、歐陽中石、沈鵬、宗華等20位當代中國書畫名家同刊展示。馬良芬是其中最年輕,也是唯一的女性藝術家,全書96頁中占據5頁版面,作品18幅。

著名書畫藝術評論家柯文輝先生為此發表《謹勉馬良芬》的評論。

不是評獎,勝似獲獎,不容忽視的影響擺在那里。

這是滄州文化藝術界的驕傲。

大刊重點推出,名家中肯之論,傳遞出怎樣的信息呢?

是因為書畫名家中女性稀少,組織者出于平衡、照顧,沾了女性畫家的光?還是因為搞版畫的了了無幾而爆了冷門?抑或是馬良芬真正功夫到家、才藝過人的名至實歸?

我看應該是后者。

二

油畫、國畫品類繁多,傳統豐厚,從古至今,畫家們創造了光輝燦爛的藝術佳臬。而版畫在我國雖然歷史久遠,據說可以追溯到漢代,但個人創作版畫卻是從20世紀30年代中期,魯迅先生高度評價德國藝術家凱綏?柯勒惠支的版畫藝術,把畫家和她的作品介紹到中國,引起重視,中國現代版畫才獲得真正的藝術生命。

在一個偶然機會,馬良芬有幸在她稚嫩少年的心田,植下了柯勒惠支版畫藝術這一稱得起時代先進文化的靈根。

二十年多前的一天,四年級小學學生馬良芬正在上美術欣賞課——課堂上的中國孩子這樣的機會少之又少。老師展示的彩色、水墨繪畫她都沒動心,但當看到幾幅黑白木刻的《魯迅像》和魯迅推崇的柯勒惠支版畫,小馬良芬怦然心動,那種感覺像是遭遇千年等一回的曠世奇緣似的,一朝相見,永結同心,再也難分難解。由此開始,她有了搜集各種版畫尤其是柯勒惠支作品的愛好,進入一個耗費她青春時光苦苦追尋的夢想之中。

中學畢業的馬良芬毫不猶豫地報考中專學版畫,畢業后升大學就讀版畫專業,進入到專業領域研習、深造,就有了夢想成真的喜悅,人生有了目標,生命有了溫度,職業有了歸屬似的,心靈就得到了舒適的安頓。隨著專業知識積累和見聞的增廣,柯勒惠支和她的版畫藝術,特別是她母性的廣博愛心尤其讓馬良芬感動,從認識、理解到崇拜,已成為她今生今世做人的榜樣和藝術追求的終極目標!時間和空間的距離統統消逝,近一個世紀之前的這位偉大的版畫藝術家的精神和靈魂,在她的內心形影不離。畢業后當教師、做專業,處處遂心,得心應手,溫暖如春,輕松愉快,因為,時時都有柯勒惠支的召喚和微笑。

《西游記》第一回:“靈根育孕源流出 心性修持大道生”,說的是花果山上的石猴久受日精月華、天地之秀,獲得靈根,正本清源,一意向佛,修成七十二變,火眼金睛,經歷九九八十一難,完成助唐僧西天取經的驚天偉業。

馬良芬小小年紀,經柯勒惠支度化通靈,就像獲得靈根的孫悟空,少年心結,版畫情緣,終生領悟,以刀為筆,醉心畫板,鍥而不舍,與先賢相伴,在夢里追求。經歷“心性修持”的艱苦階段,上下求索,久經考驗,百煉成鋼,方得悟透版畫藝術的精義和真髓,修成“正果”。

三

當年一起學版畫的同學,大學畢業后有的改行從政,有的下海經商,有的耐不住寂寞改畫國畫油畫,大都或升官或發財風光無限,馬良芬卻在自己的版畫天地中甘享清貧,自得其樂。有的同學勸她與時俱進、融入社會,改畫適銷對路的畫種,既與市場接軌經濟受益,又學有所用保持了藝術家的清名,名利雙收,何樂而不為?但她不為所動。

現在說起來她仍是洋洋自得地自嘲:“我是多年‘老板(版)啦!少年時的版畫情結后來如愿以償,傾心的情人變成得意郎君,更踏實了。”哈哈一笑又一臉正經地書歸正傳,“版畫情緣讓我黑白世界的夢想如愿以償,衣食無憂,自由自在,任刻刀在木板上舞蹈,用線條、圖象創造比人生更為長久的藝術生命,得心應手,大千世界盡在其中,沒人能夠剝奪和代替,我已經心滿意足啦!”

正如我國著名藝術評論家柯文輝先生在《謹勉馬良芬》一文中所言:“良芬具中上等悟性,正在成長壯實,匯積個性化藝術語言,淘洗無助于自身開拓的某些雜念。工作家事分心,人性弱點襲來的困惑、急躁、畏難,走近路僥幸享名,斥去又回潮,誰能揮刀兩斷,一勞永逸?塵世哪來直路?平常心是戰勝自我的發電廠。取得中器晚成,她已滿足。”

年近不惑的馬良芬,生命歷程中一多半就是這樣在以刀為筆的摩板雕刻中枯燥流逝,以情人的癡迷,畫家的自覺,讀書作畫,在浮華喧鬧的藝術市場大門之外守拙度日,不為物喜,不為己憂,獨享不求回報的辛苦、寂寞、孤獨與快樂。這期間,她是站在版畫藝術巨人的肩上,心胸更開闊,視野更高遠,柯勒惠支及其版畫藝術對她除了療傷、救苦、慰藉心靈,還鼓舞她克難奮進,提供了創作的不竭的動力和豐富的資源。

魯迅評價柯勒惠支:“她以深廣的慈母之愛,為一切被侮辱和損害者悲哀,抗議,憤怒,斗爭;所取的題材大抵是困苦,饑餓,流離,疾病,死亡,然而也有呼聲,掙扎,聯合和奮起”,認為這些注重表現工人、農民的畫作題材,以及她版畫的生動真實、用筆剛勁、單純統一的風格,極富有感染力。這些認知,接近革命現實主義的創作理念和藝術想象,同我國當時的革命理想和國情民愿十分吻合,易于接受。但馬良芬經長期研究發現,對柯勒惠支在上世紀三十年代“表現主義”繪畫理念的解讀和介紹,我們還屬于盲區,所以,中國的版畫發展并不健全。馬良芬覺得,矯正這一歷史缺憾的責任,天然地落在青年版畫家的身上。

四

表現主義是二十世紀初風行北歐的一種先鋒文藝思潮,它主張突破事物的外在表象,表現內在世界的本質,用“表現”藝術家的主觀感受,顛覆“再現”生活的現實主義理論,強調主觀精神、內心體驗,崇尚激情,舍棄細節描寫,追求事物的深層“幻象”構成的內部世界。因此,夸張、變形、怪誕等表現方式相伴而生。走得最遠的是畢加索,后來成為現代派藝術大師。得到表現主義真傳,做到允執其中者,應是珂勒惠支,這一脈源流還有待中國版畫界的體認和傳承。

馬良芬的這些思考和發現啟開她以世界眼光做藝術的心智之門,讓她頓悟,讓她振奮。為慎重起見,她請教先輩和同行,精心研習羅曼 ?羅蘭有關西方藝術史和文化名人傳記,反復研讀他們的經典作品。她堅信,任何時代文化思潮的形成,都是歷史無意識的產物;但對藝術家來說卻是各有取舍選擇,這正是文化多元的合理、必然所在。馬良芬就這樣工蜂般地采集,在藝、文、史、哲的精神和思想天地里徜徉;斗士一樣地堅韌,一刀一刀在畫板上雕鑿,在陰陽、黑白之間,尋找版畫藝術的通靈之門。

這也是她尋找自我,形成自己藝術個性和風格的過程。

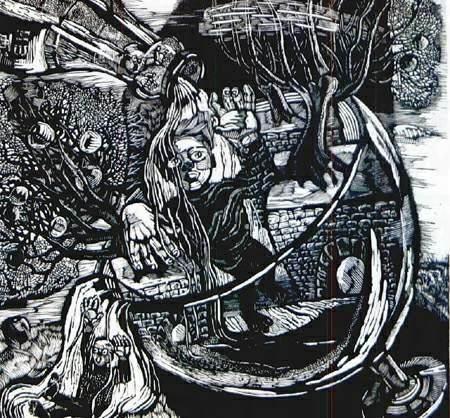

馬良芬的版畫創作構圖粗獷飽滿,少有空白;刀工剛勁果斷,細節線條剛柔兼濟;大量引入文學的隱喻、象征、意象等表達方式,讓西方魔幻現實主義的思維方式和夸張、變形的表意方式常態化。馬良芬聲言:“努力創造一種新風格來表現一種新的情趣,要敢于做獨行者和孤獨者。”這樣,馬良芬的畫作極大地拓展了傳統版畫的視覺空間,豐富了版畫語言的內涵,讓人在滿足視覺愉悅的同時獲得思維的快樂,進而達到精神的認同。雖然時有思想大于形象的遺憾,但瑕不掩瑜,顛覆傳統的創造性風格與脫逸正常軌道的生活現實遙相呼應,藝術地和諧共振出一曲現實生活的不和諧多重變奏,不由人會心一笑,從而對馬良芬“版畫要擁有自由、奔放的想象力,在詩意化的氣氛中達到精神的真實表達”的藝術追求,由衷認可和欽佩。

用柯文輝先生的話說:“她的畫有動勢,由二級風升為三級,比上幾代人作品更恣肆……把洋舞打出太極拳風神,洋嗓子唱出民歌味、書卷味”(《收藏世界》:《謹勉馬良芬》)。知遇之言,切中肯綮,識家高論。

五

馬良芬靈根早慧,二十年路漫漫上下求索,匯入柯勒惠支表現主義的版畫藝術源流,找到了屬于自己的版畫藝術的天地——通天“大道”。

科學技術的飛速發展帶來社會的空前繁榮,樓越造越高,車越來越多,衛星上天,飛船探月,人類和上帝同居的日子不遠了!但狂歡沒持續多久,聰明人驀然回首,才發現原來偌大一個地球的可用資源越來越少,土地沙化、空氣污染、氣候變暖、人口爆炸、生態失衡、水資源枯竭、臭氧層破壞等一系列始料未及的問題接踵而至,以科技文化高度發達換來的經濟發展,正無情吞噬著人類物質和精神文化生活的空間。“地球村”一詞的出現,正是人類這一尬尷境遇的真實寫照——人類獲得掌控自然的能力和自信,卻失去安全、舒適、詩意的生活空間,這便是馬良芬以《生存的空間》《一杯酒》《過程》《逃》《第一個早晨》……系列版畫作品創作的靈感、動力和源泉。畫中反復出現酒杯、玻璃容器、仰臥的山羊、倒置的樹木和房屋、酒環中飛行的少年、會笑的狗、大嘴占到身體三分之一的魚,等等,做為人類社會生活境遇逼仄、生存環境惡化、精神苦悶的象征物,都參與到繪畫藝術語言的表達和特定情境下的畫外言說。

馬良芬的近期畫作以組畫形式出現,題材的主旨是:人類生存的局促和尬尷;旗下有三個分支:人與自然、人與社會、女人和男人,形成一條對地球生命的藝術警示鏈。

把痛苦與歡笑、殘忍與柔情、荒謬的事實與平靜的反應并列在一起,達到情感的多樣組合,這些由不和諧的元素組成和諧的新秩序,反常,卻又合道,即合乎邏輯,合乎天然的“大道”,這才是令人嘆為觀止的大手筆!

(責編:王鵬)