陳水扁涉金案新聞報道的客觀性與傾向性分析

王志艷

[摘要]本文針對2008年8月以來大陸媒體的陳水扁家族洗錢案報道,究其報道的客觀性和傾向性進行調查和研究。通過對樣本報道性質、報道內容、媒介敘事、報道成因等方面的分析,分析出新聞報道客觀性和傾向性共存的原因,進而得出實際工作中如何使得兩者的關系達到平衡。

[關鍵詞]陳水扁涉金案客觀性傾向性

2008年8月以來,媒體上出現了很多關于“陳水扁涉金案”的報道。本文試圖通過詳細的文本調查、統計并分析關于陳水扁報道的文本性質、內容傾向、報道機制、敘事方法,分析新聞報道的客觀性和傾向性之間的關系。在報道樣本的選擇上,注重了多層次、多方面。

文本主要來自人民網、新華網和央視網的搜索。涉及全國大部分報紙,避免了只分析一家報紙或一地報紙難免有所偏向的局限。在具備資料的權威性、易得性的同時,還具備資料的均質性,避免了以偏蓋全。在搜索中,還發現這三家網站的搜索不僅資料來源、出處詳細,而且多收錄全國各地的日報、晚報或者主流都市報,這些報紙在當地讀者中都具備較高的影響力。能夠客觀反映報紙關于“陳水扁”報道的總體風貌。

本文針對2008年8月以來關于“陳水扁”的相關新聞報道,分別在人民網、新華網和央視網站以新聞標題方式進行搜索,得到研究樣本。之所以以新聞標題方式來搜索,既出于對文本純度的考慮,又在于我國媒體在處理此類新聞時,往往會把采訪人物作為事件主體在新聞標題中表現出來,這也符合新聞價值的一般標準。在文本統計之前,人為剔除了一些純粹惡搞而無新聞價值的文章、只有新聞圖片的報道、關于陳水扁夫妻之間的家庭新聞,因為這不屬于本文所研究的新聞事件的范疇。

一、報道性質分析

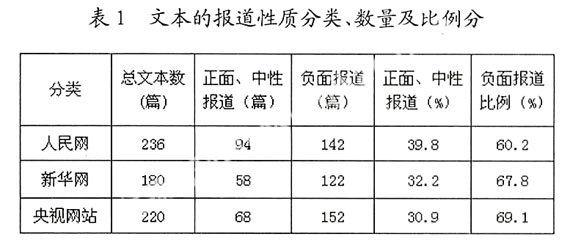

搜索后,人民網共得到2008年8月以來的文本652篇,剔除無統計價值以及重復新聞后,共得到研究對象236篇,利用率為236/652。同樣,新華網共得到文本309篇,共得到研究對象180篇,利用率為180/309。央視網(以電視新聞報道為主)共得到241篇,共得到研究對象220篇,利用率為220/241。人民網和新華網新聞報道利用率在36.2%—58.3%之間,是因為重復新聞摻入其中造成的。而央視網以電視新聞為主要調查對象。所以其利用率為91.3%。

經過對標題內容的分析,將文本性質按照負面新聞、中性和正面新聞進行分類。得出數據如表所示。需要說明的是,這里劃分負面新聞、中性和正面新聞的方法,是以我國媒介所持和公眾心目中的傳統價值觀以及新聞報道所持態度為判斷標準——“陳水扁又在自我辯解”、“不信任陳水扁”“外交丑聞”,劃為負面報道;而以案情進展和臺當局檢查機關對陳水扁涉金案處理的的過程為標準的劃作正面報道;那些不痛不癢無關緊要的一律劃作中性報道,并與正面報道一起統計。

從上表中可以看出,2008年8月以來的人民網、新華網和央視網上關于“陳永扁涉金案”新聞報道從報道性質上看,負面報道占有較高比重。特別是央視網負面新聞的比例達到69.1%。這一比例,已經反映出大陸主流媒體在對“陳水扁”有關新聞進行報道時的報道思想和事實選擇傾向。

二、報道內容分析

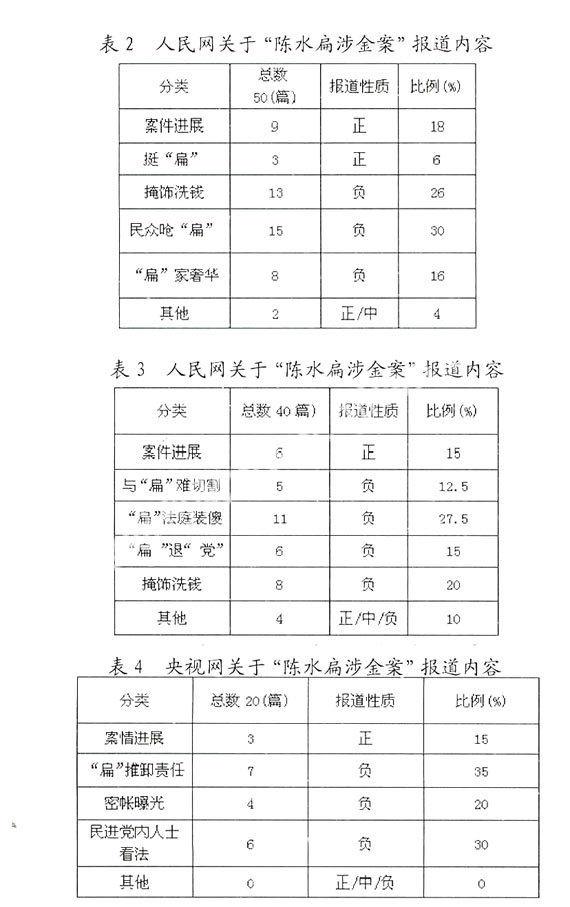

從文本內容上分析,人民網對于有關“陳水扁”報道,正面報道與負面報道的差距不是太大,這由人民網的政治性質決定,其新聞報道要站在公平、客觀、公正的立場。但是對于“陳水扁涉金案”這一臺灣政界的丑聞,人民網在堅持客觀報道新聞事實的同時,選擇了具有一定傾向性的新聞事實。新聞價值的主要訴求點:民眾嗆“扁”類,如《張榮恭:扁無恥自比孫中山已黔驢技窮自尋末路》《陳水扁自比孫中山邱毅狂批:不要臉到了極點》;掩飾洗錢類,如《臺檢:扁家洗錢手法“專業”每筆匯款不超50萬美元》《吳澧培191萬美元臺檢懷疑扁捐錢是為掩飾洗錢》。這兩方面是體現人民網對陳水扁涉金案的主流態度,支持人民倒扁,反映臺灣各界的呼聲,以及希望陳水扁能認清現實,勇于承擔責任。

而正面/中性新聞的主要訴求點為:案件進展類,如《臺審計主管贊成追討陳水扁5000萬機要費》;挺“扁”類,如《臺媒稱“挺扁”“反扁”引爆民進黨壓力鍋》。具體情況見表2。

遵循上述分類方法。新華網報道情況如下:對于以“陳水扁”為主體的新聞報道而言,內容十分龐雜,所以在下表中的分類只能是粗放式的。其中負面報道表示為“扁”法庭裝傻,例如《陳水扁法庭作證一問三不知法官動怒》《陳水扁與葉盛茂對質裝傻作證炮口指向調查局》;而正面報道,主要是關于案件進展的新聞報道,如《陳水扁家洗錢案又被查出人頭戶1年內即存人4億》《葉盛茂否認犯罪被當庭收押將再與陳水扁對質》等,如表3所示。

央視網在對“陳水扁涉金案”的報道中,報道主要集中在:臺灣媒體和臺灣資深人士對已經證實的事實的評價和意見。例如《陳水扁發公開信要求民進黨廉政會“統一標準”》等。央視網對“陳水扁涉金案”報道主要集中在負面報道,包括“扁”推卸責任、密帳曝光、民進黨內人士看法的問題,例如《陳水扁出庭四大絕招:卸責閃避打混戰洗錢合理化》《民進黨稱陳水扁若一審有罪將其除名》。在這幾類型報道中,“陳水扁”有時是新聞事件的主體,有時是客體。詳細情況見表4。

三、文本敘事分析

1形象客觀——在媒介報道的文本分析中。報道對“陳水扁”形象主要體現在:掩飾洗錢、推卸責任、法庭裝傻方面。對于陳水扁形象的塑造秉著客觀的原則。新聞的客觀性它并不表現在新聞作品的有無傾向性,而在于它所報道的新聞事實的客觀性上。我們說,《陳水扁家被曝在日本有300億密賬》的新聞報道的是客觀、公正的,那是因為這件事經過司法機關的調查取證證明的事實;我們說,陳水扁推卸責任,不承認貪污機要費,是不客觀、不公正的,是因為它不符合事實真相,陳水扁是為了某種個人需要而肆意歪曲事實。媒體在形象塑造上順應了民意,講究事實,塑造陳水扁不負責任,行賄受賄,私飽中囊的形象。

2話語傾向——以傳統價值觀砰判是非,接受社會多方意見,有選擇的報道“陳水扁涉金案”。在媒介的報道中可以發現,大眾傳播媒介在報道陳永扁相關新聞時。所持有的價值觀是以中國傳統價值觀來評判新聞事實的,這一點不論從新聞標題還是從新聞全文中都可以體現出來。以典型的“民眾嗆扁”為分析對象,從新聞標題看,很多句式是《xx:粉碎陳水扁的陰謀》《xx:讓扁坐牢來救黨》《xx:扁無恥自比孫中山已黔驢技窮自尋末路》的話語。從獲取的15篇負面報道文本中,出現“無恥”、“不要臉”、“退黨”、“自解”等相關詞匯,媒體多利用“竟然”、“驚”、“赫然”、“呼吁”等詞語,來表達媒介立場,表示對人民立場的支持和對陳水扁的行為感到不恥。

從報道的具體文章來看,雖然它們都是只敘述事實,并不發表意見,立場客觀。但是,媒體在選擇報道內容上的傾向性卻是十分鮮明!大陸媒體多選擇一些陳水扁拒絕配合法庭,其家族成員謾罵媒體等事件。很大程度上也表現了大陸媒體以及中國政府的觀點。所以,“在新聞報道的流程中,最基本的行為就是選擇”,新聞從產生再到傳播就是一個不斷的選擇過程,因此,可以說,在新聞的傳播過程中傾向無處不在。

四、結語

從上述調查結果可以看出:所謂新聞的客觀性它并不表現在新聞作品的有無傾向性,而在于它所報道的新聞事實的客觀性上。也就是說,我們的報道必須絕對地尊重客觀事實,不能為了某種需要而給客觀事物附加一些東西,或者歪曲事實,改造事實。當然,新聞報道是有傾向性的,而且這一傾向性還難以避免。不過,新聞報道的傾向性與客觀性是可以統一的。要盡可能地減少傾向性,在新聞報道中就要盡可能地做到全面、客觀、公正。