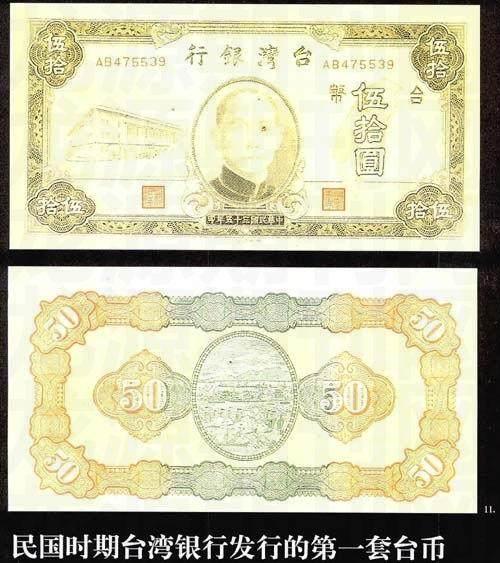

民國時期臺灣銀行發(fā)行的第一套臺幣

周 祥

臺灣銀行在臺灣光復(fù)以前就已經(jīng)存在,并發(fā)行有臺幣。1945年臺灣光復(fù)到1949年,應(yīng)臺灣行政長官陳儀的要求,中央銀行始終沒有在臺灣設(shè)立分行、發(fā)行紙幣,臺灣地區(qū)流通的臺幣一直都是由臺灣銀行在冠以民國紀年后發(fā)行的,臺灣銀行事實上成為了一家有別于中國其他地方銀行而在臺灣地區(qū)行使中央銀行職能的銀行。紀年民國三十五年的臺幣是民國時期臺灣銀行發(fā)行的第一套紙幣,本文想通過現(xiàn)存的實物資料,結(jié)合史料,就其中的一些相關(guān)史實,固陳陋見,以求教于大家。

一、紀年民國三十五臺幣的版式

根據(jù)目前已知實物,臺灣光復(fù)后,以臺灣銀行名義發(fā)行的紀年民國三十五年的臺幣面額有一元、五元、十元、五十元、一百元和五百元等六種。這六種面額的臺幣從版式上來說,流通券都只有一種。但在現(xiàn)存紙幣實物中,我們卻發(fā)現(xiàn)了紀年民國三十五年的臺幣除流通券外的其它不同版式的試印樣票,說明當時版式設(shè)計并不只有一種,而是有多種。

一元面額不同版式試印樣票的背面完全一樣,以面額“壹元”為底紋,中間為加了橢圓形花框的海戰(zhàn)圖(插二圖1),其區(qū)別在于紙幣的正面。目前見到的除了正式發(fā)行的一種(插二圖2)外,還有兩種:一種是臺灣島圖和面額以大小兩個圓形幾何紋圖案為襯底,“臺幣”兩字分列在臺灣島圖的兩側(cè)(插二圖3);另一種臺灣島圖和面額則是以橢圓形幾何紋圖案為襯底,“臺幣”兩字排列在臺灣島圖之上(插二圖4)。除此之外,應(yīng)該還有第三種,即臺灣島圖和面額以青天白日和幾何紋為襯底,因為在以大小兩個圓形幾何紋圖案為襯底的券面上有“花紋用青天白日”的字跡(見插二圖3)。所以,事實上,加上正式印制發(fā)行的一種,紀年民國三十五年的臺幣至少應(yīng)該設(shè)計有四種版式。

五元面額不同版式試印樣票的區(qū)別也在紙幣的正面圖案上,除正式印制發(fā)行的一種(插二圖5)外,另外兩種為:臺灣島和面額以青天白日和幾何紋為襯底,“臺幣”兩字分列在臺灣島圖的兩側(cè)(插二圖6);臺灣島和面額以橢圓形幾何紋圖案為襯底,“臺幣”兩字排列在臺灣島圖之上(插二圖7)。

十元面額不同版式試印樣票的背面亦無差別(插二圖8),正面則有不同。除正式印制發(fā)行的一種(插二圖9)外,還見有一種面額和臺灣島以幾何紋圖案為襯底的、“臺幣”兩字分列在臺灣島圖之上(插二圖10)的。根據(jù)發(fā)現(xiàn)的票樣上有“花紋用青天白日”的文字記錄(插二圖9),可知當時另外還設(shè)計有以青天白日和幾何紋圖案為襯底的一種,表明紀年民國三十五年的臺幣十元券至少設(shè)計有三種版式。

五十元面額的臺幣雖然我們今天僅見到正式印行的一種(插三圖11),但從現(xiàn)存試印樣票上的文字“用此種”(插四圖12)可以看出當時設(shè)計的版式應(yīng)該有多種。

目前見到的一百元面額臺幣試印樣票僅有一種版式(插四圖13、圖14),并且和流通券的版式一樣。依其它面額,一百元面額的臺幣在當時似乎也應(yīng)有可供選擇的幾種版式。

五百元面額不同版式試印樣票的正面是相同的(插四圖15),但其背面的版式至少有三種,區(qū)別在于顏色。除正式印行的一種(插四圖16)外,其它兩種分別為:一種背面呈橙色(插四圖17),另一種則呈黑色(插四圖18)。

值得一提的是,面額為一元、五元和十元試印樣票的券面上,在孫中山像左右兩側(cè)所加蓋的印章并不是我們今天見到的“臺灣銀行總經(jīng)理”和“臺灣銀行董事長”兩種銘文,而是“中央銀行臺灣樣張”字樣。

二、紀年民國三十五年臺幣的印制

就目前所發(fā)現(xiàn)的實物來看,紀年為民國三十五年的臺幣都是由中央印制廠印制的,當時有關(guān)紙幣發(fā)行的報道可以證明這一點外,紙幣底端“中央印制廠”五個字也是一個很好的注腳。然而,民國時期的中央印制廠有多家分廠和特約廠,舊臺幣具體屬于哪一家分廠或特約廠所印呢?

我們查找了許多檔案資料,并沒有發(fā)現(xiàn)相關(guān)的線索,但從現(xiàn)存的試印樣票上卻發(fā)現(xiàn)了其蹤跡。在現(xiàn)存紀年民國三十五年的臺幣試印樣票上,發(fā)現(xiàn)加蓋有“中央印制廠上海印制廠第四印刷所”的圓形印章或“中央印制廠上海廠”圓形印印章,表明紀年民國三十五年的臺幣都是在上海印制的。

中央印制廠的前身是中央信托局印制處和重慶印刷廠。中央印制廠于1945年3月1日成立后,隨著抗戰(zhàn)的勝利,通過接收上海中央儲備銀行的三個印刷所和日本精版印刷株式會社,建立了中央印制廠上海廠。當時的中央印制廠上海廠分有第一、第二、第三和第四印刷所,但在1946年8月以后,因中央印制廠上海廠光復(fù)路新廠的竣工,中央印制廠上海廠的印制點就剩下了兩個,一個在光復(fù)路,另一個則在齊齊哈爾路。

其實,中央印制廠上海廠齊齊哈爾路印制點的前身就是日本精版印刷株式會社,該廠最早是由日商大阪池田印刷株式會社于1920年建立的,1945年抗戰(zhàn)勝利后被接管,成為了中央印制廠上海廠第四印刷所,1946年8月改為中央印制廠上海廠第一印刷所,1948年4月又改稱中央印制廠上海廠第一分廠。紀年民國三十五年的臺幣試印樣票上所加蓋的印章表明,其一元、五元和十元券的開印時間應(yīng)在其1946年改名之前。

我們從加蓋的圓形印章中可以知道,當時印制任務(wù)是有分工的。中央印制廠上海廠第四印刷所承擔(dān)印制面額為一元、五元和十元的臺幣,而中央印制廠上海廠第一、二、三印刷所則印制面額較大的五十元、一百元和五百元的臺幣,第一、二、三印刷所是否有具體分工,限于資料的局限,不得而知。在中央印制廠上海廠的圓形印章中,我們還看到加蓋有銘文為“高杰”的印章。高杰,1946年3月8日被任命為中央印制廠上海廠廠長。

我們在整理紀年民國三十五年臺幣試印樣票時,發(fā)現(xiàn)在試印樣票五十元及五百元券背上寫有這樣的字跡:

“用此種。五廿九長途電話決定。”并加蓋有當時記錄人“壽昌田”的印章(插四圖12、┩19)。

一百元券面和券背同樣寫有:“照印。卅五、四、廿六”(插四圖13、圖14)。

從上面試印樣票上留下的字跡,我們可以獲知這樣一些信息:首先,這三種面額臺幣最終采用什么版式是通過長途電話確定的;其次,這三種面額臺幣開印時間是有先后的,一百元券的開印時間是在民國三十五年四月二十六日或延后,五十元券和五百元券的開印時間是在民國三十五年五月二十九日或延后;第三,這些不同面額的臺幣都是在中央印制廠上海廠第一、第二和第三印刷所合并遷入光復(fù)路新廠之前開始印制的。

《宣和幣鈔》2004年第2期林永隆先生《漫談早期臺灣紙幣中的幾張反印試樣票》一文披露了一份對研究紀年民國三十五年臺幣極有價值的檔案史料,這份檔案用紙為“臺灣銀行上海分行籌備處信箋”、標記年份為民國三十五年三月二十三日:

“敬陳者奉 鈞處代行寅寒財秘敬悉,關(guān)于新臺幣樣券票面圖案應(yīng)加修改一節(jié),遵向中央印制廠面為洽改,現(xiàn)該廠已將改正樣張計一元、五元、十元券各一種函送本處,經(jīng)職等詳加校閱核與 鈞電所示尚無不合,當經(jīng)知照該廠即日開始付印,理合檢同改正原樣三種,呈請 鑒備謹呈 秘書長葛 附呈改正鈔券原樣三種。職謝惠元、壽昌田。閱。儀。”

這一份檔案史料為我們解答了諸多的疑問:目前見到的紀年民國三十五年臺幣一元、五元和十元的流通券及其樣張,其圖案是在原稿基礎(chǔ)上經(jīng)審議后修改而成的,這是其一;其二,修改圖案的工作是根據(jù)財政部的意見、由中央印制廠完成的,表明票樣的設(shè)計也是由中央印制廠承擔(dān)的;其三,決定采用不同面額紙幣何種版式的權(quán)利可能在財政部,而不在臺灣銀行,臺灣銀行只是提供票樣,由財政部決定取用與否。所以,五十元、一百元和五百元試樣票上的“長途電話決定”記錄是財政部和臺灣銀行上海分行籌備處的電話記錄;其四,“儀”是臺灣行政公署長官陳儀的簽字,表明臺灣銀行印制紙幣的事務(wù)都需要經(jīng)過臺灣行政長官公署審議或核備;其五,紀年民國三十五年的一元、五元、十元三種面額臺幣的開印時間應(yīng)在民國三十五年三月二十三日。

臺灣銀行上海分行成立于民國三十五年五月二十日,這份有關(guān)印制臺幣的呈文是由臺灣銀行上海分行籌備處的主任聯(lián)署的。關(guān)于謝惠元、壽昌田兩人,臺灣國史館臺灣文獻館在對這份檔案加注的說明是:“行政長官公署在臺發(fā)行新臺幣,委由上海中央印制廠印制,圖為臺灣銀行上海分行籌備處主任呈送行政長官陳儀之新臺幣一元、五元、十元券改正鈔券原樣。”而根據(jù)臺灣銀行秘書室編的《臺灣銀行三十五年度職員錄》的記載,臺灣銀行上海分行成立后,謝惠元、壽昌田兩人分別就任經(jīng)理和副經(jīng)理之職,由此推測在上海分行籌備時,壽昌田應(yīng)該擔(dān)任籌備處副主任一職。

三、紀年民國三十五臺幣的發(fā)行

有關(guān)紀年民國三十五年臺幣的發(fā)行,不但檔案文獻記載甚少,學(xué)術(shù)界對此也少有涉及。通過查找到的資料,我們可以確定紀年為民國三十五年的臺幣發(fā)行曾經(jīng)歷過試發(fā)行和正式發(fā)行兩個階段。

民國三十五年八月一日的《中央日報》第三版標題為《臺灣銀行現(xiàn)狀——資本六千萬臺幣、新鈔未正式發(fā)行》的報道云:

“【中央社臺北卅日電】臺灣銀行今日下午舉行第三屆董事會議,該行原系日人創(chuàng)設(shè),資本總額臺幣六十萬元,發(fā)行總額三十億元。去年十月一日由臺省公署接收,聘張武為代總經(jīng)理。據(jù)張氏稱,該行原由之資產(chǎn),已悉數(shù)撥由財政部,另由臺省財政處代財政部撥給現(xiàn)款六千萬臺幣,作為資本。渠解釋該行目前之地位稱:該行資本系由財部所撥,但總經(jīng)理人選則由臺省公署提請財部任命,其地位實介于國家銀行與省銀行之間。該行印制之新鈔,尚未正式發(fā)行,目前市面流通者,仍為日人時代之舊臺幣。該行董事共有十一人,其中由財部派定者三人,即四聯(lián)總處秘書長徐柏園、中央銀行業(yè)務(wù)長林鳳苞,及中國銀行總稽核霍亞民。徐氏等三人,今未來臺出席會議,原因不明。臺灣全省均無錢莊,其他民營商業(yè)銀行僅有彰化銀行、商工銀行及華商銀行,資本較小,均受臺省財政處之監(jiān)管。”

從這則報道中,我們不僅可以了解到臺灣銀行的創(chuàng)設(shè)情況,知道臺灣銀行在民國三十四年十月由臺灣行政公署接收后,資本的來源和董事會人員的組成情況,更為重要的是,其中談到了民國三十五年八月前臺灣市面上紙幣流通的情況。在八月以前,臺灣市面上主要流通的仍為帶有“大日本帝國”字樣的舊臺幣,作為臺灣光復(fù)后最早印制的紀年民國三十五年臺幣并沒有得以發(fā)行。

那么,紀年民國三十五年臺幣發(fā)行在什么時候呢?有一種意見認為是在民國三十五年的五月二十日,如臺灣銀行經(jīng)濟研究室編印的《臺灣之金融史料》云:“至35年5月20日,始由正式接受改組后之臺灣銀行另發(fā)新幣”,這種意見現(xiàn)在看來是有失偏頗的,因為民國三十五年九月二日《中央日報》第二版上登載有標題《臺省發(fā)行新臺幣》的報道能夠說明這一點:

“【中央社臺北一日電】臺灣銀行今日起正式發(fā)行新臺幣,并以一對一之比收回印有‘大日本帝國字樣之舊臺幣。新臺幣分一元、五元及十元三種,曾于五月二十二日一度發(fā)行,但未大量兌換,市面流通者甚少。今日發(fā)行之新臺幣中,新增五十元及一百元兩種。據(jù)臺灣銀行稱:此五種新臺幣,均呈準財政部由中央印制廠承印者,收兌舊臺幣之限期,定為兩個月,即自今日起至十月三十一日止。”

民國三十五年九月二日《大公報》第三版以《臺灣發(fā)行新幣——以一對一收回舊臺幣》為標題,作了同樣的報道。

從這兩則基本相同的報道中,傳達給我們這樣一些信息:一、紀年為民國三十五年的臺幣正式發(fā)行時間為民國三十五年九月一日,一共有一元、五元、十元、五十元和一百元五種面額;二、紀年為民國三十五年的臺幣中,一元、五元和十元三種面額曾在五月二十二日發(fā)行過,“因未大量發(fā)行,市面流通甚少”,所以,只屬于一種試發(fā)行。也就是說,紀年為民國三十五年的臺幣經(jīng)歷了試發(fā)行和正式發(fā)行兩個階段;三、在發(fā)行新臺幣時,同時規(guī)定了帶有“大日本帝國”字樣的舊臺幣與新臺幣收兌的時間,即從民國三十五年九月一日至十月三十一日。 紀年為民國三十五年的臺幣除了面額一元、五元、十元、五十元和一百元外,還有面額為五百元的一種。這五百元面額的臺幣并沒有和其它面額的紙幣同時發(fā)行,而是被推遲了,推遲發(fā)行的原因可能與當時的金融形勢有關(guān)。據(jù)民國三十七年五月十八日《中央日報》第四版標題為《臺灣發(fā)大鈔——合法幣卅三萬》的報道:“【中央社臺北十七日電】臺灣銀行奉財政部核準,十七日開始發(fā)行大面額鈔票,計分臺幣五百元及一千元兩種,先在南部高雄及臺南等地發(fā)行,北部將遲半月發(fā)行,該行十七日掛牌臺幣一元折合法幣三三四元,較十五日掛低十四元,臺幣一千元鈔,應(yīng)合法幣三十三萬四千元,該行發(fā)行額目前已逾二百五十億元。”這是我們目前能見到的有關(guān)民國紀年的大面額臺幣發(fā)行的最早報道。根據(jù)這一報道,我們知道紀年為民國三十五年的五百元面額臺幣發(fā)行的時間是在民國三十七年五月十七日,不僅如是,而且在臺灣不同地區(qū)發(fā)行的具體時間上也是有差別的。

上海市檔案館Q78-2-14069所保存的《臺灣銀行發(fā)行大面額鈔票》剪報除文字上稍有出入外,不僅內(nèi)容與民國三十七年五月十八日《中央日報》的報道內(nèi)容完全相同,就是消息轉(zhuǎn)自單位和具體日期也完全相同,唯一不詳?shù)氖窃摷魣蟪鲎院文旰卧碌哪募覉蠹垺,F(xiàn)根據(jù)民國三十七年五月十八日的《中央日報》消息,可以肯定這份剪報來源于民國三十七年五月十八日的某報。

通過以上的論述,有關(guān)紀年為民國三十五年的臺幣印制與發(fā)行的問題應(yīng)該已經(jīng)很清楚了,然而,我們在民國三十五年九月十一日的《中央日報》第五版上又發(fā)現(xiàn)了標題為《臺發(fā)行新幣》的報道:

“【聯(lián)合征信所滬杭訊】據(jù)悉,臺灣銀行,前曾發(fā)行新臺幣一元、五元、十元三種。茲以五十元、二百元新臺幣二種,亦已由滬中央印制廠印制,運抵臺灣,業(yè)已發(fā)行,與前發(fā)行之一元、五元、十元新臺幣,均為該省合法通用貨幣,前即以一對一之比,收換舊臺幣,收換期間,聞自本年九月一日起,至十月卅一日截止。”

這則報道傳遞出一個令人詫異的消息,即紀年為民國三十五年的臺幣中除了有一元、五元、十元、五十元、一百元和五百元券外,還有面額為二百元的紙幣,是筆誤還是事實?我們認為應(yīng)該是筆誤:一、因為到目前為止還沒有發(fā)現(xiàn)過紀年為民國三十五年的二百元面額臺幣實物;二、除此報道提到二百元面額外,其它相關(guān)報道和文獻檔案記載中沒有發(fā)現(xiàn)有關(guān)紀年為民國三十五年二百元面額臺幣的可證文字材料。目前所知,二百元面額的臺幣出現(xiàn)于2001年。所以,“二百元”應(yīng)為一百元之誤。

通過這則報道,我們知道:一、民國三十五年九月一日正式發(fā)行的臺幣盡管說有五種面額,實際上只有一元、五元和十元三種,五十元和一百元的發(fā)行則被推遲到了九月一日以后,按照新聞報道的習(xí)慣,可能是在九月十日,也可能在這之前,揭示出紀年為民國三十五年的一元、五元、十元和五十元、一百元面額臺幣的發(fā)行時間并不在同日的史實;二、九月一日發(fā)行的一元、五元和十元三種臺幣,以及九月十日或之前發(fā)行的五十元和一百元兩種臺幣,都是由中央印制廠上海廠印制的。

據(jù)上海檔案館S173-1-153-173《臺灣銀行簡史》記載,到民國三十五年年底,臺幣發(fā)行額達到了5330593000元。

(責(zé)任編輯 高聰明)