蕭縣抗日民主政府發行紙幣再研究

王宣瑞

1938年8月上旬成立的蕭縣抗日民主政府,是華中抗日根據地最早建立的縣級抗日民主政權,隨即發行的蕭縣地方流通券(最初是用民間錢票加蓋印章發行)也就成了華中抗日根據地最早發行的貨幣之一。

蕭縣地方流通券在華中抗日根據地貨幣史中,有著十分重要的開拓性、示范性的意義,地位非常重要和突出,受到研究者的高度重視,收藏家對其也有濃厚興趣。

一 蕭縣地方流通券以往發現品種的歸納評述和新見品的發現

關于蕭縣地方流通券的面額券種和印刷版別,已經公開的最新的研究成果,是中國文史出版社2003年7月版的《徐州紙幣大觀》和中國金融出版社2005年版的《中原革命根據地貨幣史》,其中關于蕭縣地方流通券的版別品種,現綜合兩書介紹如下:

1角,僅見記錄,未見實物。

2角,《中原革命根據地貨幣史》介紹為:年份1939,正面圖案帆船,正面主色深綠,背面圖案花符,背面主色深藍,牛皮紙印刷,豎式,紙幣號碼095471,但并沒有附圖。

2角5分,首見于南京中國第二歷史檔案館館藏,圖片首次公開于《徐州紙幣大觀》。

5角有5種——

第一種,首見于《安徽錢幣》1995年第三期,圖片載于該期封面,《中原革命根據地貨幣史》介紹為:年份1939,正面圖案帆船,正面主色深綠,背面圖案花符,背面主色紅色,票幅55×105mm,道林紙印刷,豎式。

第二種,《中原革命根據地貨幣史》介紹為:年份1940,其余與第一種相同,但并沒有附圖片。

第三種,《中原革命根據地貨幣史》介紹為:背面主色淺藍,其余也與第一種相同,但也沒有附圖片。

以上第二、第三種,言之鑿鑿,當無不實,很遺憾沒有附上圖片,故此說服力稍弱。筆者認為,以上第三種與第一種,其實版別一致。顏色差異在區幣中很普遍,收藏研究一般沒有必要作為獨立版別對待,更何況同一品種在不同出版物上的圖片顏色也會有誤差。年份差異則要具體分析,就蕭縣地方流通券而言,已知發行年份有民國二十八年、二十九年兩種,但是從現存公開能夠見到的實物看,紙幣圖案上并沒有印上年份,而是發行時加蓋的印章上標明“二十八年發行”字樣,標明“二十九年發行”的實物此前還沒有見到公開圖片。

第四種,據《徐州紙幣大觀》稱“……又中國革命博物館藏有民國二十九年版‘蕭縣地方流通券伍角券,豎式,票幅與前述伍角券相同,設計相似,券面中間橫欄內書‘蕭縣地方流通券券名,其上是主圖半圓內樹木、山村,其下是面值橫書伍角;四角的面值,左上角右下角是‘伍,右上角左下角是‘50,下端‘中華民國廿九年印,上端是編碼,券面朱紅色”,但書中并無圖片;《中原革命根據地貨幣史》中也基本上是這個說法,也同樣沒有附圖片。這里要說明的是,《徐州紙幣大觀》所稱有誤,第四種5角券其實并不存在。錯誤的產生,主要源于筆者,作為《徐州紙幣大觀》的主要參與者之一,是筆者的記憶有誤才導致《徐州紙幣大觀》中的這種說法。①

第五種,《中原革命根據地貨幣史》第114頁稱“蕭縣地方流通券以伍角券為主,其主要特征是豎式版(也有橫式版的),正面為……”,其中“也有橫式版的”說法,我們認為容易產生歧義,不知道是說蕭縣地方流通券5角券有橫式的,還是說蕭縣地方流通券有橫式的?如果是說5角券也有橫式的,那么這種說法出自何處,我們沒有查到,或許是源于某回憶錄。所以是否有橫式伍角券存疑。這樣能落實的僅第一、二兩種,此兩種也只是加蓋年份的不同。

1元有2種——

第一種,《中原革命根據地貨幣史》介紹為:年份1939,正面圖案花符、壹圓,正面主色深綠,背面素背(無圖案),牛皮紙印刷,橫式,票幅沒有介紹,沒有附圖片。

第二種,《中原革命根據地貨幣史》介紹為:年份1940,正面圖案亭臺,正面主色淺藍,背面圖案樹、山村,背面主色紅色,道林紙印刷,橫式,票幅沒有介紹,有附圖,但附圖文字介紹又為年份1939,圖片較小、不夠清晰,無法確切辨認。

以上便是2005年10月份以前,對蕭縣地方流通券版別發現與研究的基本情況。其中,《中原革命根據地貨幣史》附圖披露的5角券、1元券,貼有標簽編號,據說是安徽省博物館的藏品。

2006年夏天,安徽省蕭縣龍城鎮轆灣村一農民家拆老房子,在墻縫中發現了數枚蕭縣地方流通券,經觀察實物,共有4種版別。

5角2種——

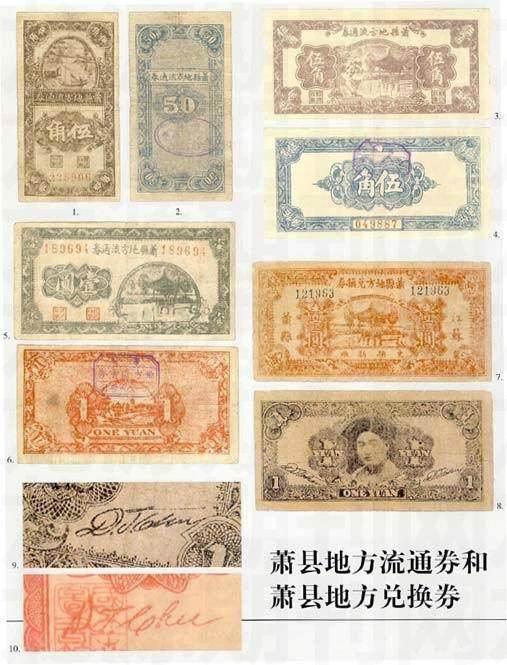

第一種:正面圖案帆船,正面主色深咖啡色,背面圖案花符,背面主色淺藍色,票幅58×110mm,道林紙印刷,豎式,正面號碼為紅色圓體6位數單號碼,背面蓋藍色橢圓形三排字印章“蕭縣/地方流通券/二十八年發行”(封三圖1、2);此票實物我們認為與《安徽錢幣》1995年第三期首先披露的為同一品種,《中原革命根據地貨幣史》一書中的記載與我們觀察的實物,在顏色、規格上面誤差很大,有待對比核實。

第二種,正面圖案為亭園景色(據考為杭州西湖小瀛洲九曲橋上的開網亭),正面主色棕色(淺咖啡色),背面圖案花符,背面主色藍色,票幅128×69mm,道林紙印刷,橫式,背面蓋紅色圓體6位數單號碼,藍色多邊形三排字印章“蕭縣/地方流通券/二十八年發行”(封三圖3、4);此票實物為迄今首次發現并披露,存世尤罕。

1元2種——

第一種,正面圖案為杭州西湖開網亭景色,正面主色墨綠色,背面圖案也為湖邊房舍寶塔,背面主色紅色,票幅113×61mm,道林紙印刷,橫式,正面紅色圓體6位數雙號碼,背面蓋藍色多邊形三排字印章“蕭縣/地方流通券/二十八年發行”(封三圖5、6);此票與《中原革命根據地貨幣史》中介紹的第2種1元券,應該為同一個品種。

第二種:正面圖案花符、面額,正面主色深綠色,帶淺棕色底紋,背面主圖為湖邊房舍寶塔,背面主色棕色,票幅有兩種147×76和139×71mm,道林紙印刷,橫式,正面號碼為紅色圓體6位數雙號碼,背面蓋藍色多邊形三排字印章“蕭縣/地方流通券/二十八年發行”;這種1元券,圖案、顏色、票版規格等沒有差異,卻有兩種票幅,兩種票幅差異達長8mm、寬5mm,這顯然不屬于一般的誤差,那么這個差異是如何產生的、為什么會有這個差異?這是需要分析研究的,或許是反映了不同時期的發行狀況。

此票與《中原革命根據地貨幣史》介紹的第一種1元券,從正面看似乎為同一種,但該書介紹的1元券卻是牛皮紙印刷、素背即背面無圖案。而該書也并沒有附上圖片,這里無法作出進一步的對比判斷,只能推測這種牛皮紙印刷的單面票,極有可能是一種試印樣張。

以上的發現是豫皖蘇革命根據地貨幣史研究中的一件喜事,值得慶賀。但到今天,蕭縣地方流通券1角、2角券的實物還沒有見到,是否還有1元面額以上的券種,都還不清楚,已經發現的蕭縣地方流通券各個版別的數量也極其稀少。所以對蕭縣地方流通券版別的對比、認定工作還遠沒有結束,我們期待著還會有新的發現。

二 蕭縣地方流通券發行量問題

彭雪楓在1940年2月26日發給中共中央的關于豫皖蘇邊區財政經濟狀況的電文中說:“蕭縣去年征收公糧800余萬斤,已發地方流通券30余萬元,其余田賦稅收均尚未整理就緒,但估計可得數量可在永城以上”②。這是目前我們已知的關于蕭縣地方流通券發行量的唯一說法。我們分析這里的含義是,從開始發行蕭縣地方流通券到1939年底,蕭縣地方流通券共計發行了30余萬元。那么,蕭縣地方流通券從開始到停發,總共發行了多少?我們認為,紙幣的流水號碼,能夠比較真實地反映紙幣的印制數量,市場中流通的鈔票號碼,能夠比較客觀地反映紙幣的發行情況。而且,考察各個根據地的情況,尤其小區域根據地所印制的紙幣,限于技術和材料的限制,“供需矛盾”很突出,基本上都是隨印隨發,不會有多少儲備。也就是說,蕭縣地方流通券基本上應該是印多少就發多少的。根據已見鈔票實物的流水編號,蕭縣地方流通券2角券僅知道有序號為095471一張,豎式5角券最大序號為885410,橫式5角券最大序號為049887,小1元券最大序號為233054,大1元券最大序號為094989,再綜合其它間接資料分析,我們認為,蕭縣地方流通券的實際發行量當在80萬元以上,甚至會突破100萬元。

三 2角5分券是否已經發行

現存的2角5分券,見于南京中國第二歷史檔案館館藏,圖片首次公開于《徐州紙幣大觀》,是一張無號碼、無印章的未發行票。有人據此認為蕭縣地方流通券2角5分券并沒有發行。我則認為雖然目前缺乏資料證實2角5分的發行,但資料缺乏在區票的研究中是常見的現象,很多品種,都是實物的發現彌補了史料的不足。所以,2角5分券到底是否發行,還要等待實物的進一步發現。

四 民國29年版蕭縣地方流通券問題

多篇文章和多部專著都介紹說,蕭縣地方流通券分別于民國二十八、民國二十九年發行,特征是圖案一樣,只是紙幣背面分別加蓋年份不同的印章。最初的說法,來自首先披露蕭縣地方流通券的1995年第三期《安徽錢幣》梁恒孝先生《淮北發現“蕭縣地方流通券”》一文,但并沒有附圖。2008年第一期《中國錢幣》雜志,姚杰先生《豫皖蘇根據地早期抗幣試考》(以下簡稱《試考》)中也明確提到中國國家博物館館藏的蕭縣地方流通券5角券(版式與上述第一種5角券相同),背面加蓋印文為“蕭縣/地方流通券/二十九年發行”的三排式印章。這似乎可以明證蕭縣地方流通券確實存在加蓋“二十九年發行”的民國二十九年版。遺憾的是,“試考”中也沒有附上圖片[編者按姚文原附有圖片,因篇幅原因,未隨文刊出]。

后來,筆者又致電梁恒孝先生核實情況,慶幸的是,梁先生當年也留下了“二十九年發行”這張5角券背面的清晰圖片。他欣然答應將圖片寄來供我參考。實物證明,民國二十九年發行的5角券確實存在。

這就產生了新的問題。

蕭縣地方流通券正式印行時間,主要在1939年7月-1940年10月間(實際印刷、流通時間應該到1941年“皖南事變”后不久)。由上述可知,到1940年2月26日之前,蕭縣地方流通券的發行量,不過30多萬元,而我們推算的總發行量至少達到80萬元,就是說至少有50萬元是在1940年發行的。但我們所見的最大號碼的蕭縣地方流通券,背面加蓋的印章都是“二十八年發行”而不是二十九年。就是說,1939年蕭縣地方流通券的實際發行量,就已經達到至少80萬元以上,與彭雪楓的電文嚴重不符。但我們恐怕不能夠說彭雪楓在1940年2月26日發給中共中央的關于豫皖蘇邊區財政經濟狀況的電文中,隱瞞了大部分的發行額,因為毫無此必要;也無法想象蕭縣抗日民主政府會向新四軍四師和彭雪楓隱瞞實際的發行額,因為同樣沒有這個必要。合理的解釋就是,1939年、1940年發行投放的蕭縣地方流通券,背面加蓋的絕大多數都是“二十八年”字樣的印章,只有極少一部分加蓋的是“民國二十九年”字樣的印章。

我們再進一步推想,發行者的初始想法,是要在不同年份發行的紙幣上蓋印不同的印章,以示區別,并且已經蓋印了一部分。但是,由于種種原因,比如印刷廠轉移導致印章丟失、損壞等等可能的情況,以致在1940年發行的絕大多數蕭縣地方流通券上仍然蓋印“二十八年發行”的印章。

五 民國29年蕭縣地方兌換券5角券性質問題

姚杰先生《試考》提供了很多信息,引用了很多有價值的史料,但遺憾的是,姚先生關于民國二十九年版蕭縣地方兌換券5角券也是由蕭縣抗日民主政府所發行的結論卻是錯誤的。

抗戰初期,蕭縣地方上有三個政府,南部的共產黨抗日民主縣政府、北部的國民黨流亡縣政府、占據縣城的日偽縣政府。共產黨抗日民主縣政府、國民黨流亡縣政府幾乎在同時各自發行自己的貨幣。

關于“流通券”、“兌換券”的分別。筆者在徐州西部、蕭縣周邊地區走訪多處,了解到現在的當地民間,老人們還有一種說法,就是如何區分“新四軍的鈔票和國民黨的鈔票”,說“流通券是新四軍的”,“兌換券是國民黨的”,為什么呢,因為國民黨縣政府自命正統,延續一貫的貨幣稱謂、屬性(有所謂“國幣兌換券”、“兌換國幣”等不同說法),對所發行的鈔票自命為“兌換券”,暗含有可以兌現的意思,甚至有的地方在發行時也大肆宣揚以欺騙百姓,到何年何月可以兌換法幣和現洋之類!新四軍發行貨幣,只是在根據地解放區內流通,為了跟國民黨有所區別便稱作流通券……這是民間的說法。

放眼全國,除了個別情況以外,抗日戰爭時期全國各大抗日根據地內的抗日民主縣政府,凡是發行紙幣的,確實都以叫做“流通券”為主;另一方面,據我們所知,國民黨地方政權所發行的紙幣,則絕大多數都叫做“兌換券”,叫“流通券”的則確實很少。這個實際情況,與徐州西部、蕭縣周邊地區民間的說法很吻合。

具體到蕭縣抗日民主政府,既然開始已經發行了“流通券”,并且從以上已經發行的眾多版別完全能夠滿足有限的區域市場需要,完全沒有必要在第二年改叫“兌換券”,并與同年仍在發行的“流通券”并行使用,這與情理顯然不通。

更何況國民黨縣政府也叫“兌換券”,則抗日民主政府的貨幣名稱絕對不可能與其相同。

從這張5角券的實物看,背面印章“蕭縣縣長”(《試考》中釋為“蕭縣縣印”有誤)是國民黨地方縣政府對縣級官長的習慣稱呼,正面英文簽字則與已經確認的為國民黨蕭縣地方政府所發行的民國30年版“蕭縣地方兌換券1元券”(封三圖7、8)完全相同,都是國民黨蕭縣縣長朱大同的英文簽名(D.T.chu)(封三圖9、10)。而且,這張1元券上印明“更換新版”,顯然,這所謂新版之前的“老版”就是民國二十九年版!券面的人像也不是一般認為的劉瑞岐,而是朱大同。僅此一點,就可明證民國二十九年版蕭縣地方兌換券5角券不是蕭縣抗日民主政府所發行。

總之,這張民國二十九年蕭縣地方兌換券5角券,是國民黨地方縣政府發行,而不是蕭縣抗日民主政府所發,應該再無異議。

注釋:

① 這個說法緣于筆者在多年以前(大約是1999年)參觀當時的中國革命博物館舉辦的一次革命根據地貨幣展,在展覽上筆者見到一張蕭縣5角券,當時由于對蕭縣地方流通券的了解不深,也沒有過多在意,所以記憶不深。在參與編寫《徐州紙幣大觀》時,憑記憶寫下了上述有關文字。造成了又一版別。2005年版的《中原革命根據地貨幣史》在編輯時,有關人員也到過徐州了解情況,所以他們可能也部分地采用了上述的說法。在此特更正本人在2003年版《徐州紙幣大觀》中的這個錯誤。

② 《中共商丘黨史資料選》第一卷文獻,318頁,鄭州,河南人民出版社,1989。

(責任編輯 金德平)