二十世紀三四十年代中國錢幣學界的領軍人物

戴志強

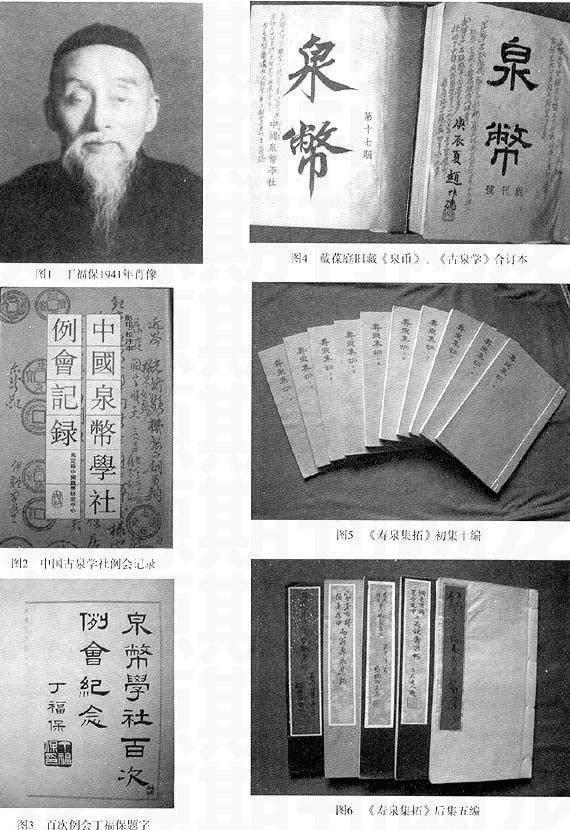

丁福保先生(1874~1952)(圖1)生逢變革的時代。早在十九世紀末、二十世紀初,求學時又趕上了時代的潮流,他學過數學、醫學、化學、日語,后來又在京師大學堂講授過算學和生理學,1908年起行醫,并創辦了中西醫學研究會。在那個時代,能有如此卓識,可見他思想的先進。丁先生學識淵博,通古知今,學貫中西,德高望重,在學界享有盛譽,在社會上具有很高的知名度和影響力。

丁福保先生喜歡小學,愛好禪理,編輯出版過《全漢三國晉南北朝詩》、《說文解字詁林》和《佛學大辭典》。同時他又好集古錢和歷代錢幣譜錄,編纂出版了古泉叢書,創辦了泉幣學社和泉幣雜志,大力宣傳和弘揚錢幣學,成為二十世紀三、四十年代中國錢幣學界的領軍者,錢幣學界的一面旗幟。

一門學問,一個學科,一項事業,在某個時期有長足的進步,當然是有諸多因素共同協力,方可促成的。然而,它和掌門人,和領軍者,有著更為直接,更為密切的關系。二十世紀三、四十年代,中國的錢幣事業形成一個高潮,丁福保先生在其中所起的作用,是無可爭議的。

丁福保先生為弘揚錢幣學所做的第一件實事,是著手編纂出版“古泉叢書”。這套叢書,自民國二十三年(1930)至二十九年(1940),共編印出版15種,由上海醫藥書局影印出版。其中包括丁氏著作2種,即《古錢雜記》、《古錢有裨實用譚》;丁氏編纂的書籍4種,即《古錢大詞(辭)典》、《古錢大辭典拾遺》、《古錢學綱要》、《歷代古錢圖說》;影印前人譜錄6種,即呂儉孫《毗陵出土孝建四銖拓本》、陳介祺《六泉十布拓本》、張廷濟《古錢拓本》、蔡云《癖談》、唐與崑《制錢通考》、鮑康《大泉圖錄》;改編前人譜錄3種,即《泉志菁華錄》、《泉苑菁華、古泉叢話合刻》、《觀古閣泉說》。在短短五年時間里,集中編印出版古錢圖錄達15種之多,力度之大,可以想見。

其中,由丁先生親自著作的《古錢雜記》和《古錢有裨實用譚》,充分體現了先生的思想和對古錢的理解。他從收集古錢的經歷見聞,談到古錢的實用價值,他強調:研究古錢是一門實用的學問。他指出:通過古錢的考證,可以了解歷代幣制的得失;考訂歷代的權制和衡制,可以增補讀書的興趣;補訂史書記載的或缺和錯誤,還可以訂證古文奇字。考證古錢,引經據典,可以鑒別訛誤,印證見聞。先生登高望遠,對于古錢收集和研究的全新理念,引領著錢幣界,大大提高了當時泉界學者的思想境界和學術意識,也為后來的錢幣學在學術領域中取得的地位,立下了開山之功。

叢書中,《古錢大辭典》、《歷代古錢圖說》等書的流傳最為廣泛,對于古錢的收集和鑒定,最具實用價值,即使是六、七十年以后的今天,仍然是錢幣收集者、愛好者、研究者案頭必備的讀物,可見其對后世影響的深遠。

丁福保先生做的第二件實事,是著手籌建錢幣學社。1936年2月,丁福保和葉恭綽、

張乃驥聯手,在上海成立了“中國古泉學會”,由丁先生出任會長。同年6月,學會創辦會刊《古泉學》雜志,至1937年6月,共出版5期,后因抗日戰爭爆發而中斷。三年之后,丁福保又和羅伯昭等人共同發起,于1940年5月,在上海重新成立“中國泉幣學社”,由丁先生出任社長,并于同年7月創辦會刊《泉幣》雜志,一直堅持到1945年9月抗戰勝利,共出版32期。

三、四十年代,丁福保先生創辦的錢幣學社團,有幾點值得引起我們的重視:一是,由丁先生主持先后成立的“中國古泉學會”、“中國泉幣學社”,都是冠以“中國”字頭的,表明它不是上海一地的地方性社會團體,而是全國性的社會團體。學會的會員,學社的社友,均不受地方約束,而是來自全國各地。“中國泉幣學社”成立以后,更是積極籌建地方性的分支機構,在王蔭嘉先生的主持下,蘇州成立了蘇州分社,由戴葆庭先生出面,幾次到北京聯絡,籌建北京分社,同時,還與天津、江門、青島等地泉友聯絡,討論成立分會事宜。此中自然都包含著丁福保先生的良苦用心。事實上,當時的上海,已經成為中國錢幣學研究的中心,中國錢幣界活動的中心。

二是,1936年成立的是“古泉”學會,1940年成立的是“泉幣”學社,都有明確的宗旨。古泉學會的宗旨,在其會章的第二條中明文規定是:“闡明古泉學識、研究古泉制作、鑒定真贗、辨別時代、啟人好尚之心”。而泉幣學社的宗旨,同樣在其社章的第二條中,卻改寫為,“研究古今泉幣、溝通中外學界、交流知識、聯絡同志”。可見名稱的改變,不只是簡單的為了避免重復,而是理念的更新和升華,認識的拓寬和提高。把研究的對象,由“古泉”拓展為“古今泉幣”,而且要“溝通中外學界”。時隔三年,丁先生對于“泉幣”的理解,已經有了一個新的概念,這一更新,決不可以小視,因為,它實際上為后來確立的“錢幣學”,鑿開了先河。

三是,先后成立的“學會”和“學社”,都是用的“學”字,而不是“協”字,這說明它的性質,是學術性的社會團體,不是相互協作的聯合體。關于這一點,丁先生是非常明確的,在上述會章規定的宗旨里,已經表述得十分清楚。

四是,開展學術研討。1936年成立“中國古泉學會”時,即議定每月召開一次研究會。1940年成立“中國泉幣學社”時,又改定為每周六召開泉友談話例會,并于1940年8月31日起,正式開始談話會活動,后改稱為“泉幣學社例會”,至1946年3月16日暫停,共舉行178次。每次例會不只是簡單的碰頭會,也不是單純的泉幣鑒賞和交流活動,而是認真的、務實的錢幣學的學術交流,它開導了一種健康良好的治學風氣。后來的實踐證明,在上個世紀四十年代,對于錢幣學的研究成果,多數出自或者說得益于例會的座談討論。例會記錄(校注本)于1993年由上海書畫出版社影印出版,已經成為當代錢幣學研究的重要資料(圖2)。在泉幣學社例會舉辦百期屆滿時(1943年),還專門編印了泉幣學社百次例會紀念拓集,丁福保先生特意為是書題了字(圖3),這本紀念拓集實際上也是對例會成果的一次檢閱。

五是,編輯出版會刊。1936年創辦的會刊《古泉學》是季刊,1940年創辦的《泉幣》是雙月刊。后者比之前者,不僅是出版周期縮短,涵蓋面擴大,內容增加,更重要的是及時反映了新的學術成果。戴葆庭先生在1963年,他69歲時,曾把《泉幣》和《古泉學》全套合訂裝幀成上下兩冊,并在首頁封面上加注曰:“泉幣共計卅二期全,分裝上、下兩集”,“古錢(泉)學共計五期全,附裝于下集。”“《泉幣》出版較晚,論述多精辟,古錢大辭典及圖說(即指《歷代古錢圖說》)等書不及採入。”“《古錢(泉)學》出版較早,內容已多採納于大辭典及圖說中。”(圖4)他這里所指的精辟論述,多數來自學社例會的座談討論,事實上,它們代表了那個時代中國錢幣的研究水平。

丁福保先生做的第三件實事,是組辦“壽泉會”。1940年成立中國泉幣學社以后,在舉辦社友談話例會、編輯《泉幣》雜志的同時,還醞釀、組辦了“壽泉會”,并有《壽泉集拓》初集十冊相繼問世。

“壽泉會”由丁福保、張NFDA1)伯、張晏孫、鄭家相、陶庭耀、王蔭嘉、陳亮聲、戴葆庭、蔡季襄、羅伯昭等十人組成,并以各人的生辰先后排定,每逢生日,凡壽泉會成員都要聚會慶賀。屆時每人都要提供各自所藏珍貴錢幣三枚,每枚做出精拓十幀,分別裝幀成拓集十冊(圖5),以賀壽星,同時每人分存一冊,留作紀念。自1940年11月至1941年10月,十位成員正好循環一輪,先后編輯成《壽泉集拓》十編,并以天干名之,分別為甲編、乙編、丙編、丁編、戊編、己編、庚編、辛編、壬編、癸編。十編全集共收錄珍泉原拓253枚。其中己編是為丁福保先生壽辰而作的專集,由李昌煥先生作序文《疇隱居士傳》,書中收錄珍泉拓本27枚。

十年之后,1950年又有“壽泉會”續辦之意,仍依原來規定模式,由丁福保、沈子槎、張宗儒、張NFDA1)伯、戴葆庭、蔣伯壎、孫鼎、鄭家相、羅伯昭、陳恕齋等十人組成。這一次不是每逢生日即恭賀壽辰,而是要等到花甲、古稀這樣的逢十大生辰,才為壽翁慶賀,并且改為兩位壽翁合編一本壽泉集拓(與“初集”相對而言,或可統稱之為“后集”)。1950年冬,第一編《子槎果園兩翁古稀祝壽泉拓》編成,丁福保先生還特意為是書作了序文。但不幸的是,1952年丁先生仙逝,壽泉會成員改少為九人,卻不作增補。所以第二編為《NFDA1)老古稀足齋花甲二翁祝壽泉拓》(1954年成書)、第三編為《伯壎師匡兩翁祝壽泉拓》(1956年成書)、第四編為《家老古稀伯老花甲兩翁壽泉集拓》(1958年成書)、第五編只有陳恕齋先生一人壽,為《恕齋先生八旬祝嘏泉拓》(1962年成書)。五編合計收錄珍泉拓本308枚。(圖6)

“壽泉會”是當時泉界的一段趣事,取題意為泉界壽翁恭賀做壽,實際上是當時泉界高層、學社核心成員之間的一種感情聯絡和泉學交流。壽泉會成員限定十人,都是當時泉界德高望重的長者,這里所謂的“長者”,是指有長者之風者,既有年齡的因素,更有品行和在業內聲望的因素,所以壽泉會成員是嚴格控制的。第二次壽泉會期間,丁福保先生作古以后,缺額不作增補,可見其對成員的要求之嚴,寧缺毋濫。同時,提供《壽泉集拓》的錢幣拓本也是嚴格審核的,不僅要求制作精美,還有兩條基本原則,一是必須保真,要杜絕贗品混入;二是要求珍貴的名譽品入選。為此,王貴忱先生在《壽泉集拓初集》題記中,曾寫下了這樣的觀感:“是集紙墨精審,泰半為不可經見之品,展卷便有驚人處”(《中國錢幣文獻叢書》第28卷,上海古藉出版社,1993年第一版)。所以《壽泉集拓》實際上是“珍泉”集拓,是代表了那個時代泉幣界高水平、高檔次的錢幣拓集,也代表了那個時代錢幣的真實鑒定水平。

丁先生組辦“壽泉會”的活動,不僅是一件高雅之舉,更是對泉學有貢獻的“長者”的一種嘉獎之舉,因此它寓有更深層次的作用和意義,他通過壽泉會的形式,為泉界樹立了榜樣,指出了泉友努力的方向。

正是在丁福保先生和學社同仁的共同努力下,才創造了那個時代的中國錢幣學的輝煌,把中國的錢幣事業推向了新的高潮。丁先生和前輩學者的創業之功,已經載入史冊,為后人敬仰,為后世楷模,它將時時激勵我們,要薪燼火傳,要繼承前輩的事業,努力發揚光大,再創新的輝煌。

(責任編輯 劉 箏)