傳承女媧精神 構建和諧社會

孫 達

2008年11月26日,初冬,微風,陽光燦爛。“中國女媧文化之鄉”邯鄲涉縣欣迎文化盛事——“中國女媧文化首屆高層論壇”。這里以古老而深厚的女媧文化,吸引了民俗學、神話學等領域的近50名國內一流專家學者前來共襄盛會。

——據涉縣副縣長范承英介紹,本屆論壇由中國民間文藝家協會、河北省文聯、涉縣縣委縣政府、中國女媧文化研究中心共同主辦,之前經過了兩個多月的精心籌備。論壇吸引如此眾多重量級專家學者蒞臨,對涉縣女媧文化的保護、開發意義重大而深遠。

繁榮區域文化,推進經濟發展

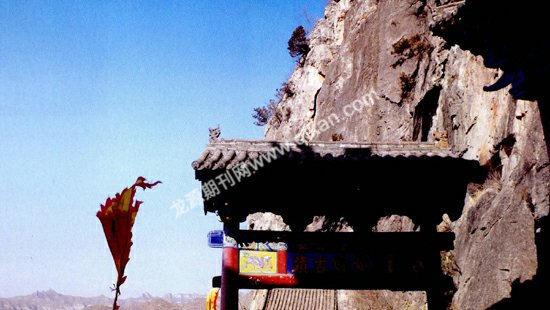

有女媧之都稱號的中皇山位于涉縣西北部,始建于1400多年前的媧皇宮就坐落于此山,它是我國建筑規模最大、肇建時間最早的奉祀始祖女媧的古建筑群,被譽為“華夏祖廟”。

論壇活動之一即實地考察媧皇宮遺跡。年過八旬的中國民間文化遺產搶救工程專家委員會委員過偉教授堅持要上山,他說,我一定要到實地看看,才能對涉縣的女媧文化有一個切身的感受。

在上山的過程中,過老走走停停,一面仔細觀看一面與周圍的人交談。

見到山下的女媧廣場上矗立著4A景區石碑,他說:“開發是好事,但不能破壞遺跡,文化氛圍要保持。”

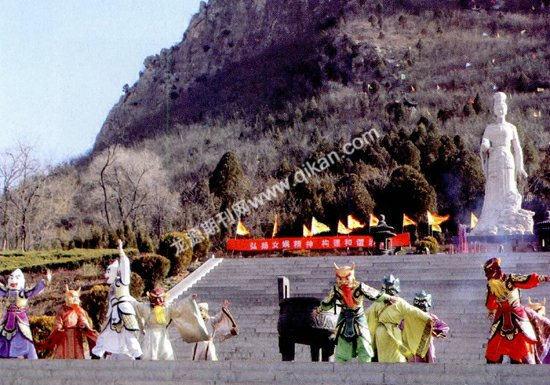

廣場上有當地民眾組織表演的大型實景演出《女媧頌歌》。雖然表演水平無法與專業演員相比,但專家仍紛紛點頭稱許。國際亞細亞民俗學會名譽會長陶立璠教授說:“這個做法很好,既向參觀的人直觀介紹了女媧的故事,又增添了整個景區的文化藝術氣息,還能為當地民眾帶來收益,這樣的開發是有利于文化遺跡保護的。”

媧皇宮是國家重點文物保護單位。以往我們印象中,文保單位要么商業氣息過于濃厚,要么疏于管理破舊不堪。而呈現在專家學者面的媧皇宮則是另一番景象。古老的建筑蘊含著時光的痕跡卻又“老而不衰”,甚至給人以生機盎然之感。整個考察中,我們沒有看到與環境不協調的建筑,沒有看到拙劣的重建。甚至有專家發出疑問:是不是當代沒有對媧皇宮進行過保護性重建?

隨行的涉縣旅游局張竹為局長介紹說,全縣在媧皇宮古建筑群的保護、恢復以及中皇山景區的規劃建設上已經累計投資3億多元。但這3億多元并不是簡單地修建幾棟建筑,開辟幾條山路,打造一個景區,而是從全縣范圍內入手,將女媧文化作為龍頭來繁榮涉縣區域文化。

女媧在當地的影響非常大,每到廟會、農歷節慶都有大批民眾前來拜祭,人民群眾是女媧文化薪火相傳的主體。然而在漫長的發展過程中,歷史的糟粕也被保留下來。涉縣做的首要工作,就是大力宣傳女媧文化所蘊含的“造化自然,造福人民、自強不息”的精神,弘揚女媧“戰天斗地、勤勞勇敢、博愛仁慈”的高貴品德,引導民眾對女媧精神的正確理解和認識。這首先在全縣就形成了一種保護和傳承優秀民族文化傳統的大環境。

我們一行在上山的過程中,不斷看到擺攤做生意的當地土特產小販。令人感動的是,這些小販不僅照顧著生意,還“照看”著中皇山,見到有游客抽煙,他們就會主動去制止。

逐漸發展起來的旅游業,讓當地民眾見到了保護傳承民族文化、保護文化遺跡所帶來的實惠。2003年以來,涉縣共舉辦三屆“中國?涉縣女媧文化節”。文化節不僅吸引了大批海內外信徒民眾前來參觀,還簽訂了總金額達48億元的名優特產品銷售合同、協議,引進內外資達28億元。

在涉縣,我們切實感受到了文化資源作為軟實力在經濟發展中的重要作用。

挖掘深刻內涵,服務當代發展

提起女媧,大家所了解的,也許只是一些神話傳說,而女媧文化的深刻內涵,在很多情況下被忽略了。論壇上,專家們不僅以嚴密的論證,深刻的表達,從不同角度闡述了女媧文化的深刻內涵,還闡釋了女媧精神的當代意義。

大家一致認為,女媧是中華民族偉大母親的化身,女媧摶土造人、煉石補天、斷鰲立極、耕稼畜牲、通婚立儀、治理洪水、廣播母愛,傳衍中華民族,開啟中華文明等等,這些傳說所孕育的“戰天斗地、不屈不撓、勤勞勇敢、博愛仁慈、勇于開拓、創業立世的人文精神”,的確已經成為中華民族的民族品格。

因故未能到會的著名民俗保護專家、作家、學者馮驥才在致大會的信函中說,女媧文化對民族品格的培育,民族精神的鍛造,民族文化的繁榮都起到了重要的支撐作用,是中華民族彌足珍貴的文化遺產。在中華民族偉大復興的進程中,在構建社會主義核心價值體系的實踐中,女媧文化具有很重要的價值和作用。

中國民俗學會副理事長、蘭州大學教授柯楊說,神話是人類的深層意識,如果我們不能把先民的生存意識和當下的生存境況相聯系,就很難理解民眾長期崇拜女媧的原因。人是自然的一部分,女媧造人所傳達的信息,就是世界萬物來自于土地。社會的“社”字指的是祭祀土神,人們是崇拜土地、敬畏自然的。

柯楊提出,開發傳統文化,不僅是經濟意義上的開發。要有當代思路。突出女媧的地母形象,有助于環境倫理觀的形成。這是非常重要的當代意義。環境倫理觀的核心就是要求人們善待自然,善待萬物,克制人類自身的物質欲望,以達到人和自然的和諧相處。

對于涉縣女媧文化保護與開發中的成績與不足,柯楊教授也談了自己的意見。他說,就涉縣的具體情況來看,保護基本合格,而開發還不夠。遺址的開發,要考慮人們意識的變化,要與時俱進,要考慮到現代人想從傳統文化中得到什么。保持遺跡的原貌非常重要,但是以文化為載體的創意、創新工作要做好。無論是開發還是保護,站位一定要高,胸懷要廣,突出自身特色。

陶立璠教授說,涉縣作為女媧文化傳承地,女媧信仰非常深厚。是民眾信仰的力量創造了媧皇宮,它寄托了民眾的信仰。當代社會發展至今,存在不同程度的精神危機,這需要文化的力量來調節。民俗文化是其中非常重要的部分。

陶立璠說,涉縣縣委縣政府重視文化,文化自覺性很高,投入了很多人力物力財力,來進行文化建設。這其實體現了文化建設與經濟建設之間的關系。經濟與文化就好比社會的兩個輪子,經濟轉得快,文化跟不上,這個社會是不健康的。涉縣在這方面有資源,有底蘊,也有一定的經濟基礎,這樣才能更好的保護開發文化資源。當然,文化建設,要有科學的態度。不能政績化。領導會換屆,而文化資源是要傳諸后世的,所以我們對待傳統文化的保護和開發,要慎之又慎。

陶立璠教授還說,我們不能割裂傳統與當代的聯系,保護是在發展中保護,不能僵化。一要保存歷史面貌,一些精髓不能丟,在此基礎之上才能談開發。他還說,無論是建博物館也好,還是開辟旅游景區也好,要大膽創新,要有吸引人的創意,但是,關鍵要在遺跡外圍,不能破壞原有基礎,要服務于歷史遺跡的保護。開發是為保護服務的,而不是取代。搞景點要有本土特色,要重視文化元素的保存。

豐厚文化遺產 先進文化基石

女媧文化流傳到今天,如何摒棄糟粕,弘揚精華,積極適應當今的社會發展潮流,進而發揮其影響力,調動傳統文化資源,為社會主義精神文明建設與物質文明建設服務?這是此次論壇的重要課題。專家們的發言不僅就女媧文化的傳承保護提出了自己的見解,而且站在更高更宏闊的角度,對傳統文化的弘揚傳承,也提出了高屋建瓴的意見與建議。

柯楊教授說,目前在傳統文化、民俗文化的保護方面,存在著一個問題,就是“重申遺,輕保護”。有些地方上也許是為了政績,也許是為了要到國家撥款,沒有從歷史的角度,文化的意義上認識到保護的重要性。沒有保護好。我認為,保護傳統文化,關鍵在人。民俗文化要重視傳承人的保護,重視基層的有關的民眾。民俗文化本來就是生活文化,失去了民眾基礎,生活基礎,無論如何都保護不了。民俗文化在當代也具有非常重要的作用。古人的生活,流傳到現在就是文化。其中所蘊含的精神,在當代仍有教育啟迪的意義。我們要做到了解先祖,然后才能服務當下。

鄭州大學教授楊擇令也指出,研究創世神話,旨在反思文化,正視歷史,面向未來。研究歷史不可割斷歷史,研究文化不可割斷文化,中國文化,中華民族的文明,是一個從未間斷過的流變史,這是與世界其他文明古國最大的不同之處。我們研究中國文化,就要從源頭做起,從人類的童年的記憶做起,從上古神話做起,因為人類文明是從遠古神話起步的。今天我們要振興民族精神,發展民族文化,推動中國經濟社會的發展,不可不挖掘神話與上古傳說對于當今的現實意義。

他說,在漫漫五千年的歷史進程中,我們中華民族譜寫了光輝燦爛的農耕文明,留下了令世人贊慕的豐厚文化遺產。這些民間文化遺產承載著我們的思想、科學、藝術、宗教與哲學,記錄著我們的喜怒哀樂,是我們過往生活的憑證,是我們興旺發達的根脈,是我們民族和地域形象的名片,是我們發展文化產業的資源,建設社會主義先進文化的基石。女媧文化就是其中最具有代表性的優秀文化遺產之一。普查、記錄、整理、保護、研究、傳承、開發利用寶貴的女蝸文化遺產,弘揚和光大女媧文化精神,既是時代賦予當代人的光榮使命,也是歷史留給今人義不容辭的職責。

此次中國女媧文化首屆高層論壇,在整理研究、呼吁保護、科學開發、打造文化品牌等方面都發出了深刻而別具創見的聲音,闡述了女媧文化在服務兩個文明建設、提升文化軟實力、構建社會主義核心價值體系等方面的作用。論壇的影響,將在日后慢慢凸現。(責編:寧人)