本是同根生,相煎何太急?

唐小兵

魯迅曾在致朋友的私信中,言及他“橫站”的命運,既要抵抗來自威權(quán)的政治壓迫,同時又要提防曾經(jīng)“戰(zhàn)友”的反噬。我想張東蓀晚年若讀到這段文字,定有同感。在建國后的一系列思想改造運動中,作為一個著名的自由知識分子,他不僅遭到來自政權(quán)力量的一再迫害,同時也面臨著昔日為民主自由的新中國而共同奮斗的民主同盟的“同志”的背叛、出賣、詆毀與侮辱。

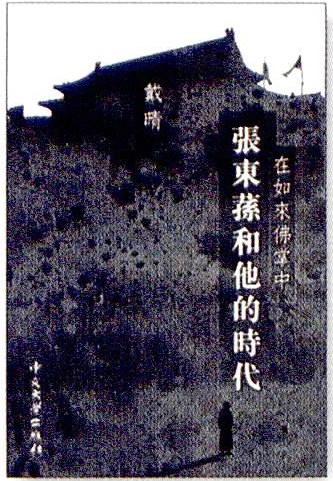

張一生的悲劇性命運在《在如來佛掌中——張東蓀和他的時代》一書中得到了纖毫畢現(xiàn)的體現(xiàn)。對于該書推論的前提之一(張東蓀在1949年9月30目的中央人民政府主席選舉中投了毛澤東唯一的反對票),澳大利亞學者孫萬國提出異議,但這并不影響該書作為我們了解張東蓀以及張東蓀所經(jīng)歷時代的價值上的重要性。張東蓀悲劇的本源之一在于,他所信守的自由主義理念是以個人的言論自由、思想自由、出版自由等為核心價值的,這一套價值貫徹張一生的始終,從未有過根本性的讓步、變異與蛻化。他曾說:“我們雖則很愛護政治的效率,但我們卻更愛護思想的自由。以為無政治的效率則行政失其意義;但倘無思想的自由,則國家失其靈魂。所以思想自由是人民的根本。”建國之前,張可謂一個積極的自由主義者,試圖以自由主義的方式規(guī)約政治權(quán)力。正如著者所一針見血指出的,他的自由主義不僅是理念,更是實踐,尤其重要的是,他的自由主義是有深厚學理基礎的,不是趕時髦的游談無根的理論符號。

這就決定了張的性格到了新中國以后的“格格不入”。在政治運動中,政權(quán)是講紀律的,他卻愛自由;政權(quán)是斗爭的,他卻談寬容;政權(quán)是要求表態(tài)的,他卻自認其人生態(tài)度為儒家式的,即立人處世問心無愧而已,而認為急于向人表白(尤其是向領導表白)是現(xiàn)代人的特性。但這并不影響張成為一個民族主義者,他對新中國的主權(quán)獨立和民族自主有著不容否認的認同,但這種認同隨著各種政治運動,而發(fā)生著困惑與掙扎。建國后,因為在和平解放北平以及建國前與中共的合作,張東蓀得到了很高自禮遇。但這種禮遇并沒有讓其“謝主隆恩”,產(chǎn)生一種臣民心態(tài)。相較于紛紛寫信致最高領袖表忠心的各種大知識分子而言,在新中國的知識分子與政治權(quán)力博弈的格局里,他顯得如此獨特。

張東蓀以莫須有的叛國罪被逮捕關(guān)押,其才華橫溢的幾個兒子也橫遭厄運,整個家族都陷溺在空穴來風的疑案悲情之中。在當局那里,這自然是“神來之筆”的殺雞儆猴,在同儕那里,更是風聲鶴唳草木皆兵。歷史的反諷在于,最后被最高領袖發(fā)令“不能再一起開會,養(yǎng)起來”并轉(zhuǎn)給民盟處理的“壞分子”張東蓀,卻在自己昔日的戰(zhàn)友那里遭到滅頂之災。一些大知識分子對其的批判無限上綱上線,連建國前的陳年往事,也被他的親密戰(zhàn)友一一翻出,窮追猛打,他們甚至黑白顛倒地指責張是“漢奸”,這深深激怒了張東蓀。他可以容忍對其“親美”、“反共”的控訴,卻無法忍受對其拳拳愛國之心的肆意污蔑。一個有趣的現(xiàn)象是,在思想改造的批判與檢討大潮之中,一些真正的馬克思主義者反而論述謹慎,注重學理,不會輕易進行無根據(jù)的人身攻擊,反而是從舊社會皈依過來的自由主義派等中間知識分子,因為語言結(jié)構(gòu)和思維結(jié)構(gòu)上的“青黃不接”,只能從人身、政治上進行攻擊,而且形成了攻擊、謾罵的惡性競爭(包括自我檢討也一樣,將自己批得越是一無是處反動至極,越能得到人民群眾的“過關(guān)”批準,其實是組織的批準,而張對于檢討始終抱持一種消極的態(tài)度,所謂“沉默的自由”,既不自毀人格,也不違心逢迎,他的很多檢討都是子女代筆即可為證)。比如翦伯贊就在大批判會上為張東蓀的“歷史問題”定下了“反蘇、反共、反人民、反馬列主義”的基調(diào)。

就張東蓀的悲劇而言,其不折不扣的言行合一的性格,是個人命運的悲劇根源。這充分地揭示出了,對于中國知識分子來說,獨立人格是一個永恒的命題,不管其抗議的對象是政治壓迫、社會壓迫還是良心壓迫。

編輯 曉波 美編 黃靜