“全國文明村”繁榮村

潘雪梅

2009年5月22日下午,浙江電視臺公共新農村頻道與臺州市黃巖區在橘鄉院橋繁榮村聯合舉辦“浙江農民創富大賽”文藝專場演出。在村劇場里,來自省、區的文藝工作者和當地農民聯袂演出了歌舞、魔術、武術、器樂等節目,贏得了四鄰八鄉觀眾的陣陣掌聲。

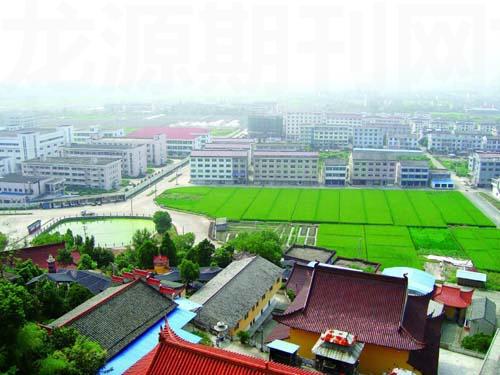

就是這個美麗的村莊,在上世紀90年代以政企合一的獨特模式走進了人們的視野,1991年被評為省級文明村,2005年又被中央文明委授予“創建全國文明村鎮工作先進村鎮”稱號,近年來更是在“種文化”上屢結碩果……

從負債十萬到產值三億

波平如鏡的水面,水中清晰可見鵝卵石,倒影著一幢幢精致華美的別墅。白色的圍欄,綠色的草坪,一條以花色石子飾邊的小道蜿蜒其間,這樣的景色是度假村還是高檔住宅區呢?告訴你,都不是,這里就是坐落在黃巖院橋躍龍山下的繁榮村。村民們勤勞致富,生活富足,文化活躍,用村名“繁榮”來形容一點也不為過。

然而,在30年前,這里可是當時院橋有名的窮山村。村集體經濟負債約10萬元。

如何改變窮面貌?隨著十一屆三中全會的召開,繁榮村找到了一條突破之路:發展工業。在當時老干部的推薦下,一位點子多、能力強,名叫鄭普德的退伍軍人,挑起了發展村辦經濟的重任。

1979年6月,經過策劃和籌備,繁榮村第一家集體企業“繁榮工藝廠”掛牌成立,鄭普德任廠長。廠招聘民間藝人羅云芝和顏新賢負責培訓。這家以加工工藝品彩蛋為主要業務的集體企業就轟轟烈烈地辦起來了。當年,他們就挖到了第一桶金:完成產值5.3萬元,利潤0.85萬元,并實現了從代加工到掛靠上海口岸順利出口的轉變。

起步的順利,大大地鼓舞了干部群眾。第二年企業擴編到80余人,村兩委決定,擴編工人的名額給村里比較困難的村民。該村從當年的利潤中撥款2萬元用于農業生產、防治病蟲害,村民的生活一天天地發生著變化。到了第四年,企業已經發展到300余人,至1988年工廠編制達800余人,90年代后村里收入更是大幅度上升。就這樣,繁榮村以群眾整體致富較快、政企合一的模式被載入1987年版的《黃巖縣志》,成為當地農村建設的一個典型。

隨著時代的發展,當年的繁榮工藝品廠在1994年更名為“繁榮實業公司”,之后又經歷了變革,如今各分公司已全部獨立,大部分順利改制為股份制企業和獨資企業。產品也從當年的畫彩蛋發展到后來的俄羅斯套娃、工藝布掛、木制工藝禮品,遠銷美國、歐洲等幾十個國家和地區。在這個“龍頭老大”的帶領下,該村民營企業也蓬勃發展,從事二、三產業的工商戶達100多家。去年年底,繁榮村所有企業的年產值已超過3個億。鄭普德身上也光環耀眼:浙江省優秀黨員,省勞動模范,省人大代表和黨代表。

到上世紀末,該村人均收入超過8000元,成了名副其實的“繁榮村”。

繁榮村里二三事

上世紀80年代中期,繁榮村有不少30歲以上的大齡青年,解決這些人的婚姻大事成了村里干部牽掛的事。

村主任鄭普德思考再三,做出了一個決定:為全村30歲以上的未婚男青年專門組成了兩個車間,工資多30%不說,承諾凡是找到對象的,對象可以被廠里優先錄用,成為人人羨慕的雙職工家庭。然后,他發動全廠職工幫這些大齡青年找對象。結婚的資金問題也隨之得到了解決,凡是結婚成家的,廠里可借給2萬元,這筆錢以后在工資中逐步扣還。

有了這樣的優惠條件,大齡青年們陸續找到了合適的對象。不僅組建了幸福的家庭,也讓繁榮村消除了貧困死角。

村民任巖國清晰地記得10年前的那個初夏,他十幾歲的兒子被確診為尿毒癥,在臺州醫院住院,但孩子病情不但沒有好轉,還在不斷加重。一天晚上,醫生無奈地對他說,孩子沒救了,還是帶回家吧。聞聽此言,任巖國猶如聽到晴天霹靂,強忍著淚水連夜趕回繁榮村。

到村里已是半夜了,任巖國敲開鄭普德的家門,撲通一聲跪倒在地,“求求你,救救我的孩子吧。”鄭普德慌忙扶起任巖國,一邊安慰,一邊通知廠里的出納提取現金8000元。

第二天一早,鄭普德派廠里的車將孩子送到浙一醫院。大醫院良好的醫療設施和醫生精湛的醫術,很快就使孩子的病情有所好轉。此后不久,孩子恢復了健康。

隨著生活水平的不斷提高。人民對精神文化需求也越來越高。在浙東農村,愛看越劇的村民很多,為此,繁榮村請來了樂清越劇團。很快,周邊村莊的村民紛紛趕來,觀眾多達上萬人。演出那天,村里停放的自行車足足有3000多輛,從水路趕來的小汽船有十幾條,三卡、機動車有100多輛,都來享受“文化大餐”。真是人山人海,蔚為壯觀。

有一位外村的殘疾人,手扶著小凳子一瘸一拐地趕來看戲,但是因為人矮小,根本看不到臺上的精彩演出。村里的治安人員趕緊和村干部取得聯系。村干部在演出間隙向觀眾做了說明,本來不允許觀眾在臺上觀看,因為這個殘疾人的特殊情況,特地為他開了綠燈。不僅讓他上臺看戲,還做面條給他充饑。散場之后,村里又特別派車把他安全地送回了家,使他逢人便夸繁榮村的人好。

這件事,在群眾中反響很大,外村觀眾在繁榮村的墻上貼上了這樣的標語:“繁榮人民好!”

打造村民的精神家園

今年3月16日晚,這里又迎來了一個特殊的時刻——繁榮村首屆農民文化節的開幕式。大劇場里人山人海,來自四面八方的村民聚到一起,在舞獅節目《舞動繁榮更繁榮》和方言節目黃巖白搭《繁榮大變化》中感受著繁榮村翻天覆地的變化……

那天的歌舞晚會最轟動的是村里一群婦女們表演的拉丁舞。舞蹈老師何敏敏是土生土長的繁榮村人。自幼愛好舞蹈的她自學了13年舞蹈后,在村里的文化俱樂部當舞蹈老師,半年多時間,跳拉丁舞就成了全村婦女最喜愛的活動,人數也從原來的三四人增加到上百人。通過這次農民文化節,何敏敏帶領的舞蹈隊終于吸引了兩位男村民加入。何敏敏說:“如果有更多的男村民加入,我們就可編排更精彩的排舞了。我們的目標是,要讓繁榮村成為舞蹈之鄉。”

繁榮村農民文化節活動開展了近一個月,這期間還有戲曲表演、跳繩比賽、釣魚比賽、籃球比賽、中小學生征文比賽等12項活動,豐富了農民群眾的精神文化生活,引導廣大農民追求健康高雅的精神文化生活。現任黨支部書記鄭興池侃侃而談:“每年‘五一‘七一‘十一和元旦,我們村組織文藝演出,全村村民都踴躍參加。豐富的文化活動培養出良好的文明風尚,群眾的思想觀念和生活方式正發生著可喜的變化。”

“農民學習會館”自今年3月成立以來,已舉辦中醫養生、番茄種植、舞蹈培訓等十幾場講座,場場爆滿。鄰村的村民也跑來聽課,而會館只能坐下50人,根本容納不下。于是,村里召開村民代表大會,通過一項決議:投資80萬元,新建一幢能同時容納近200人上課的教學大樓。

74歲的戴荷女老太太就是一個“狂熱”的排舞愛好者。“以前天天打麻將,現在只要不下雨,我天天都跳排舞,跳兩個小時回家洗澡睡覺,兩個月下來,連血壓都穩定了。”戴荷女說,自從辦了學習會館,村民們的生活可豐富了,跳舞、敲鼓、打球、唱戲、下棋……花樣可多了,既充實又健身,樂在其中。

在給農民帶來知識、快樂、健康的同時,學習會館還帶來了文明的鄉風。