譚木匠背后的雕刻師

李 科

從一個農家子弟到省級工藝美術大師,在俞達洪身上,散發著譚木匠人共通的氣質——低調、真誠、快樂,永遠用作品說話。

最好的時光

萬州,雙可口。草長鶯飛,綠樹成蔭。如果不是大門前掛的木制標牌,沒人會知道這座公園就是譚木匠工廠。經過門前的石雕玄關,踏入一彎石拱橋才算正式進到廠區。此前的區域被譚木匠公司免費開放給市民休憩。拾階而上,一泓碧水悠悠,穿過湖邊水榭,矗立著幾棟并排的廠房。俞達洪的工作室就在其中一棟的二樓。

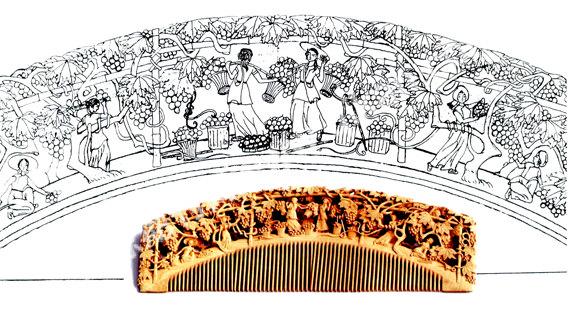

早聽說俞達洪年紀不大,沒料到眼前的小伙子比想象中還要年輕。雖然有些感冒,但看起來仍很精神。見到記者,他放下了手中的工作,把正在雕刻的木梳和刻刀放在工作臺上。“這把梳子是用黃楊木雕刻的,還是半成品。”卻已是輪廓畢現,一串串葡萄枝繁葉茂,幾只松鼠嬉戲其間,形態各異。不過細看,果然葉脈還沒成形,松鼠也未點睛。

一旁的兩個年輕工人正沿著一張數字“10”的美術圖稿,細致地刻著手中造型簡潔、線條流暢的桃木花瓶,俞達洪笑著說:“他倆是我的徒弟,這個花瓶是公司為獎勵工作10年以上員工做的獎杯。”而俞達洪就是他們中的一員。

1999年的昆明世博會,俞達洪帶著兩件自己很得意的木刻筆筒從家鄉昭通出發,在世博會上他遇到了重慶巫溪縣某木梳廠的經理,在交流中俞達洪的筆筒作品受到了經理的賞識,于是在經理的邀請下他來到了該廠。但由于廠方開出的工資待遇沒有達到俞達洪的要求,他幾次想要離開。正在此時,他認識了一個在譚木匠公司工作的朋友,在朋友的介紹下,23歲的俞達洪成為了一名譚木匠人。

從此,俞達洪在這里努力工作、潛心鉆研,在這里戀愛、結婚、生子。在譚木匠葉年,是俞達洪最好的時光。

與木雕結緣

而之前的十年,是俞達洪與竹木雕刻結緣的日子。在云南昭通,俞達洪一家有8個兄弟姐妹,父母都是莊稼人。為了補貼家用,父親在農閑時便會編織一些鳥籠到集市上去賣。有時甚至要忙碌到天明。看著父親月光下的身影,俞達洪心里很難受,總想著怎樣去分擔家庭的重擔。

有一次,父親替一個顧客維修鳥籠。俞達洪發現鳥籠是雕刻有花紋圖案的,就對父親說:“今后咱們的鳥籠也雕刻上一些花紋,這樣在市場上肯定好賣,價值也會高一些。”父親怕影響他的學習,沒有同意。父親不知道的是,其實在課余的時候,俞達洪就喜歡用小刀在橡皮擦上刻些文字、花草,后來經過俞達洪多次請求,父親幫他買了一盒雕刻工具。俞達洪花了五六個晚上雕刻出第一個鳥籠,只刻了一些簡單的花草圖案,工藝雖然很粗糙,但一拿到市場上就賣了。

嘗到甜頭的俞達洪由此走上了一條自我選擇的路。白天上學讀書,回到家中做完功課就開始研習雕刻技藝。由于沒有師傅,也不知去哪里拜師學藝,他就靠自己一點一點地去揣摩和感悟。為了提升繪畫功底,他在歷史書上選了很多圖片來臨摹。

雖然吃了不少苦頭,但隨著時間的推移,俞達洪的雕刻技藝有了很大的提高,刻制出來的馬籠一個比一個精致,在家鄉雕刻行業里也漸漸小有名氣。他還記得有一個鳥籠被臺灣客人用2000元買走。這樣的成就感讓俞達洪更加投入到雕刻藝術上,只要有空,他就會拿起刻刀津津有味地雕刻起來。這一雕,就是整整十年。

潛制非賣品

來到譚木匠公司后,俞達洪負責雕刻木梳產品的開發設計工作。看到那一把把小巧別致的木梳紋理清新溫和、美麗精致,他決心要用自己的技能在木梳上搞出一個名堂來。

在木梳的設計創作中,俞達洪懷著一顆平常心,就像小孩子玩過家家游戲一樣全身心投入。譚木匠“誠實、勞動、快樂”的企業文化理念也在潛移默化間深深地感染著俞達洪。“真誠地面對作品,真誠地去表達,在勞動中收獲價值。”他說,自己設計的產品得到顧客的喜愛,是副央樂的事。在俞達洪眼里,這樣的理念樸實、厚重、經典,“使我學會怎樣去做人,怎樣去做事,怎樣把事情做好做精。”

短短幾年時間,俞達洪陸續設計出了“田園風韻”、“人物風情”、“龍鳳”、“十二生肖”等系列雕刻木梳產品,深受市場的歡迎,并且多次獲得全國工藝美術大獎。

2005年9月,俞達洪選送的兩件工藝雕刻木梳作品《雙龍爭霸》和《荷葉》,使他獲得了“重慶工藝美術大師”稱號。在獲此殊榮的26位大師中,29歲的俞達洪是最年輕的一位。能夠收獲這些成績,俞達洪坦言與公司領導和同事的關懷、幫助分不開,特別是受董事長譚傳華的影響很大,俞達洪說:“當初讀了譚總的自傳特別感動。”

在創作設計產品的過程中,有機會直接跟譚總交流讓俞達洪的思想和意識提升不少。他說,譚總深厚的文化美術功底給了自己創作上許多指導,而譚總身上體現出的開放胸懷,親和、低調的作風,看事物的眼光等方面更是讓他受益匪淺。看得出來,這并非出于客套之言,而是發自內心的真實感受。

在董事長譚傳華建議下,俞達洪的工作重心開發實用產品轉移到創作代表公司形象的工藝木梳上。如何駕馭富含中國傳統藝術美感的主題?如何在木梳上體現中國傳統文化特色的精粹,并賦予木梳超越本身的價值?這不是一件容易的事。

在努力思索中,俞達洪找到了答案:一件作品要能夠富含中國傳統藝術美感,不僅要在藝術形象的塑造、展示方式和技巧表現等方面有獨創性,而且還要有豐富細膩、準確雋永的藝術感染力,使人們的思想感情在作品中表現出來,讓人們可以聆聽到生活的心聲,觸摸到人文的脈搏。

之后,俞達洪陸續創作出了《豐收》、《碩果累累》、《俏不爭春》等高端工藝刻梳。這些作品被譚木匠公司珍藏著,代表了譚木匠木梳文化的經典形象。

細節之功

采訪中,俞達洪一再強調木梳制作過程中的細節。什么是細節?細節就是空曠明亮的廠房里一疊疊堆放整齊的長方體“積木”。每一疊“積木”都是由上萬片梳坯木塊堆積而成,不要小看這個工作,沒有過硬的手藝和豐富的經驗,常人根本就做不到。

而進入漆藝車間,外人很難想象它帶給你的第一印象不是從眼睛獲取,而是從鼻子——因為一縷青香,沁人心脾。在一旁的房間里,幾十名工人坐在工作臺前,鴉雀無聲,他們正專心致志地在木梳上繪制各種圖案。精繪細描,五彩華美。那種專注仿佛也繪進了木梳里,濃縮成一種無言卻溫暖的情懷。

當然,做這樣的手藝活兒也是需要有基礎的。“他們所有人都有基本的美術功底,而且都經過了一年的培訓。”俞達洪介紹說,所有的工序流程都嚴格把關,確保每一把木梳在選料、圓角、開齒、打磨、手繪、雕刻等環節和工藝上達到品質標準。所以,譚木匠甚至曾經火燒10余萬把質量不過關的梳子,至今仍被業內外所稱道。

每一把梳子都是經過36道工序精心打磨而成。木梳原汁原味,角梳冰清玉潔。大多取材于上等的黃楊木、桃木、棗木,通過草染、生染等手工藝精心打磨,再經蒸、烘、高溫加壓等特殊工藝處理而成。比如草木染工藝,利用嚴格的中藥配方,再把這些中藥進行壓汁,然后把梳子放在里面浸染,這樣就制成了譚木匠產品中很有名氣的一款梳子——“草木染”。

對此,俞達洪深有感觸:“我們不是在做一個個產品。而是在做一種品位、一種文化。木梳只不過是一個載體,真正能體現中國傳統特色精粹的東西還是文化。有了文化才會突出品位,有了品位才能體珊個性,有了個性才能使傳統的藝術更有美感。”

多年的潛心鉆研,使俞達洪總結出一套木梳創作的經驗。他說,一是應注意木梳造型結構是否薄弱,不然就會看上去輕飄,使觀賞者望而生畏,又容易損壞;二是裝飾韻味要有美感,內容要豐富,缺少了變化就會顯得呆板,缺乏層次,使人感到索然無味;三是在構圖布局方面要做到靈活多變,從變化中求新。

現在,俞達洪和其他大師一樣,為使傳統技藝后繼有人,參加了重慶工藝美術大師收徒議事會,招收了兩名徒弟。他把多年摸索感悟的技藝毫無保留地傳給了他們,“我想經過我們師徒共同的努力,就一定會把梳雕藝術發揚光大。”俞達洪深信不疑。