國際金融中心:遙遠有多遠

周政華

上海建設國際金融中心,也受制于中國金融改革的步伐

在擁有中國最高的摩天大樓、世界上跑得最快的磁懸浮列車之后,上海又馬不停蹄地奔向下一個更宏大的目標:2020年成為國際金融中心。

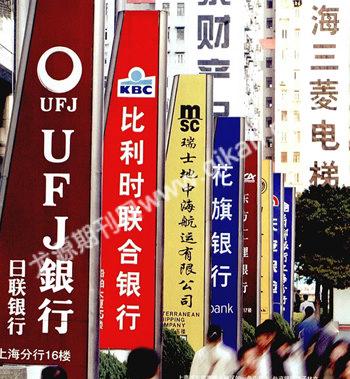

誰也不會懷疑上海的雄心壯志。1949年以前,這里曾經(jīng)是東亞地區(qū)的金融中心。現(xiàn)在這座城市擁有中國最重要的金融市場——上海證券交易所,已經(jīng)成為中國主板市場,以及銀行間市場、外匯交易中心、期貨交易所等。各類專業(yè)金融業(yè)務處理機構也大批落戶上海。

“上海將來當然要發(fā)展成為紐約、倫敦這樣的全球性國際金融中心。”上海市金融服務辦公室主任方星海在去年4月對當?shù)孛襟w表示。目前,國際金融中心一般分為全球性和地區(qū)性兩類。前者僅有倫敦和紐約,后者以香港、新加坡、法蘭克福為代表。

這個目前服務于中國內(nèi)陸的金融城市,10年后會成為繼倫敦、紐約第三個全球金融中心嗎?

受限制于國內(nèi)金融體制改革

“上海成為國際金融中心的路很長,需長期努力。”中共上海市委書記俞正聲6月18日接受香港媒體采訪時候表示,在人民幣還不能國際化的背景下,上海的金融中心仍是以內(nèi)地市場為主。

中國銀監(jiān)會主席劉明康在2008年底召開的陸家嘴論壇上,指出了國際金融中心應具備四點要素:第一要有國際通用的法律和制度的環(huán)境,第二要有一個對內(nèi)、對外都十分開放的和比較完善的金融市場體系,第三要有能夠大量、實時、客觀反映市場和產(chǎn)品變化信息的良好的金融基礎設施,第四要有能夠聚集一流國際金融人才的能力。

劉明康認為,就此標準來看,無論上海還是其他中國城市,目前離國際金融中心尚有很大的距離。

人民幣不可自由兌換的局限性,暴露了上海建立國際金融中心過程中,所面臨的一系列僅憑一己之力難以解決的問題。

“建立國際金融中心離不開強大的本國貨幣做支撐。”長城偉業(yè)期貨公司首席經(jīng)濟學家譚雅玲向《中國新聞周刊》表示,倫敦和紐約作為全球金融中心,其本國貨幣英鎊和美元都是通行的國際貨幣,而美元為世界各國主要的外匯儲備貨幣。

上海的國際金融中心建設步伐,也受制于中國金融改革的步伐。

上海金融與法律研究院研究員李華芳說,人民幣非自由兌換則使得外匯市場的創(chuàng)新受到制約,同時也影響了資本市場的對外開發(fā)速度與程度,進而影響了金融機構拓展國際業(yè)務的能力和外資金融機構的進入熱情。此外,利率非市場化使得貨幣市場發(fā)展以及以利率水平為標的的金融產(chǎn)品創(chuàng)新直接受到約束。

海外輿論一直批評中國金融體制改革緩慢。例如,上海早在2006年,就創(chuàng)建了金融期貨交易所,但迄今仍未交易任何產(chǎn)品,業(yè)界翹首以盼的股指期貨一直難產(chǎn)。此外,雖然監(jiān)管人士幾個月前就宣布將啟動融資融券業(yè)務試點,但迄今毫無進展,導致上交所和深交所成為世界上為數(shù)不多的缺乏做空機制的股市。

回溯到上世紀30年代,作為當時遠東金融中心的上海,卻已經(jīng)呈現(xiàn)出高度的國際化和開放性——沒有外匯管制,貨幣自由兌換,投資環(huán)境寬松,并形成了信貸、同業(yè)拆借、票據(jù)、外匯等各類與國際對接的金融市場。

當時,遠東各地的外商公司股票、債券、中國政府在歐洲市場發(fā)行的金幣公債等都可以在上海的股票交易所上市交易,機構和居民都可以進入買賣;上海黃金市場的交易量僅低于倫敦、紐約,而超過巴黎和東京;倫敦白銀市場的定價經(jīng)常根據(jù)上海銀市的交易狀況調(diào)整.

民國時期,上海是當時的中央銀行所在地,這里不僅有中國銀行、交通銀行這樣的大型金融企業(yè),也有“北四行”(金城銀行、鹽業(yè)銀行、中南銀行、大陸銀行)和“南三行”(上海商業(yè)儲蓄銀行、浙江興業(yè)銀行、浙江實業(yè)銀行)這樣的私人銀行和股份制銀行。

這一時期的上海金融機構對于政府的財政與全國資金運轉亦具有支配權,上海的銀行持有一半以上的政府公債,全國工礦企業(yè)五分之一的信貸資金來自上海。

1949年后,中國的金融決策和管理中心從上海北移到北京。這也是上海當前建立國際金融中心面臨的另一外部劣勢。如今,“一行三會”(中國人民銀行、證監(jiān)會、銀監(jiān)會、保監(jiān)會)金融監(jiān)管機構、包括四大國有商業(yè)銀行在內(nèi)的三分之二的中央國有企業(yè)總部均設在北京。

在2008年5月初,北京市政府以正式文件的形式下發(fā)了《關于促進首都金融業(yè)發(fā)展的意見》,將北京的未來定位為具有國際影響力的金融中心城市。盡管國際上也有金融決策和交易中心相分離的先例,比如紐約和華盛頓之間就是如此。不過,長城偉業(yè)期貨公司首席經(jīng)濟學家譚雅玲認為,北京的這一優(yōu)勢上海短期內(nèi)難以替代。

服務的挑戰(zhàn)

另一挑戰(zhàn)來自上海政府自身的服務。

“為什么讓工商局蓋個章就這么難?”上海睿信投資管理有限公司董事長李振寧激動地說。6月中旬,李振寧的一個客戶做赴深交所上市前期準備工作時,需上海某區(qū)工商局在該企業(yè)的工商執(zhí)照復印件上加蓋公章。但跑了三趟工商局,章也沒能蓋下來。李振寧在接受《中國新聞周刊》采訪時表示,行政部門應增強服務意識,提高行政效率,去除“官本位”思想。

美國經(jīng)濟學家黃亞生在其著作《中國特色資本主義》一書中,這樣描述上海政府之前對待資本的不同態(tài)度,“上海政府對跨國公司大獻殷勤,卻刻意冷落本地的中小企業(yè)。”

民營企業(yè)家也多認為,上海應該提升營商環(huán)境。

在今年7月18日上海召開的“上海加快發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)和先進制造業(yè)、建設國際金融中心和國際航運中心咨詢座談會”上,傳化集團有限公司董事長徐冠巨稱,民企進入上海門檻較高,讓它們望而卻步。他呼吁上海應改變“國強民弱”的格局。德力西集團董事長胡成中則認為,上海在金融、公共基礎設施等領域的準入,開放得還不夠。事實上,就在今年上半年,上海市低調(diào)地將該市大部分民營高速公路收歸國有。

自2006年6月以來,有7000余家民營企業(yè)撤離上海。

上海市外資委2007年針對上海投資環(huán)境進行過一項調(diào)查,結果有超過4成接受調(diào)查公司認為法律規(guī)章不健全、政策透明度不夠,是影響上海投資環(huán)境競爭力的最大兩個問題。

黃亞生認為,要想建設金融中心,上海需要回到一些基本原則上:減少政府干預,在發(fā)放執(zhí)照、融資和監(jiān)管待遇方面消除對企業(yè)的歧視,然后努力提高監(jiān)管質(zhì)量,抑制腐敗并增加透明度。

輿論也普遍擔心,上海建設國際金融中心時,是否也會延續(xù)制造業(yè)的“國強民弱”的格局。

作為中國東部的經(jīng)濟中心城市,上海的發(fā)展一直離不開政府對于外資企業(yè)、特別是國有企業(yè)的支持。上海統(tǒng)計局統(tǒng)計表明,截至2008年,上海國有經(jīng)濟規(guī)模超過1萬億元人民幣,占地區(qū)生產(chǎn)總值約四分之一,貢獻了三分之一的地方財政收入,上海國資委系統(tǒng)職工平均工資也略高于該市職工平均水平。

在金融領域,上海國資優(yōu)勢更為明顯。如果不算中央級金融企業(yè),在地方性金融國資中,上海的實力當列全國首位。截至2008年,上海金融國資總資產(chǎn)達2.4萬億余元,有20多家金融企業(yè)。

此前,上海市政府一直試圖將國資背景的上海國際集團打造成金融巨無霸。2000年,上海市曾以行政劃撥的手段,集中了全市金融國資30%的股權,造就了上海國際集團。上海國際集團目前控股浦發(fā)銀行、上海證券、上海國際信托公司等,并參股國泰君安、申銀萬國及上海證券等大批金融企業(yè),牌照門類齊全。

中國首部推進國際金融中心建設的地方性法規(guī)——《關于進一步推進上海金融國資和市屬金融企業(yè)改革發(fā)展的若干意見》日前已獲中共上海市委、市政府原則通過,近期即將正式對外公布。上海市國有資產(chǎn)規(guī)劃投資委員會委員楊建文在接受《中國新聞周刊》采訪時表示,改革目標是做大做強上海金融國資。

上海市副市長屠光紹曾表示,歡迎外資、外地企業(yè)和民企加入上海金融國資整合。不過,目前民營資本進入金融機構還有各種明的或暗的制度性障礙。盡管2005年,國務院發(fā)布了“非公經(jīng)濟36條”,原則上允許民營資本進入金融領域,但并未進一步細化為可操作的條例。目前,政府對外資持股商業(yè)銀行比例上限為20%、券商和基金的上限為33%。上海睿信投資管理有限公司董事長李振寧說,民營資本進入金融業(yè)的市場壁壘比外資更高。