當希拉里遇見王岐山

李 靜 陳 君

如何加強各部門的協調,如何通過更加復雜的對話機制推進兩國合作關系,是兩國政府共同面臨的難題。對于注重個體,缺少“團隊合作精神”的美方而言,這項任務格外艱巨

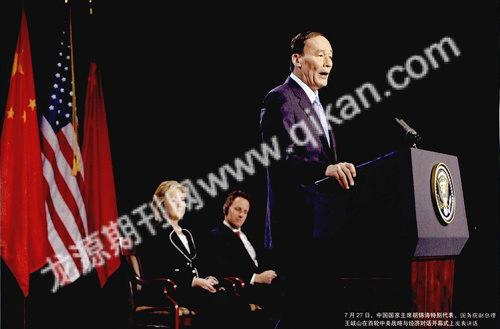

“我是籃球迷,我想借用中國籃球明星姚明的一句話說,無論新成員,還是舊成員,都需要時間磨合。這一次對話,我相信通過我們的努力,能夠達到姚先生的標準。”美國總統奧巴馬7月27日在首輪中美戰略與經濟對話開幕式上強調,中美關系將塑造21世紀的歷史。

為期兩天的對話,規格和層次明顯高于小布什時代。王岐山帶來了胡錦濤主席的書面致辭,奧巴馬親臨開幕式現場致辭并接待中方代表。

或許出于對兩國關系的樂觀預期,對話開幕式氣氛輕松。主要與會成員在華盛頓里根大廈拍攝“全家福”。站在前排的中國副總理王岐山、國務委員戴秉國,與美國國務卿希拉里、財長蓋特納交談甚歡。

奧巴馬將中國定位為“伙伴”

今年4月初,胡錦濤主席與奧巴馬總統在倫敦參加二十國集團金融峰會期間舉行首晤,雙方一致同意建立中美戰略與經濟對話機制,并確定首輪對話今年夏季在華盛頓舉行。

美國財政部前執行秘書長、卡內基和平基金會訪問學者泰婭?史密斯對《中國新聞周刊》說,從對華政策上看,以往美國政府上任伊始總是選擇不“聆聽”,而后發現這是錯誤的,才開始“聆聽”,與中國合作。奧巴馬政府卻在上任初即決定與中國對話,標志著美國在某種程度將中國定位為“伙伴”。

從上世紀90年代開始,美國對華戰略幾經修正,從克林頓政府的接觸政策、小布什第一任期的“戰略競爭關系”,到第二任期的“利益攸關方”,美國對美中關系定位不斷變化,反映出美國決策者的憂慮、徘徊、試探的心理,也揭示出兩國實力對比變化對美國對華戰略的影響。

為在各個領域加強交流,化解矛盾和增進合作,多年來,中美之間建立了60多個磋商機制,其中最為重要的是“中美戰略對話”和“中美戰略經濟對話”兩個雙邊交流機制。

前者是胡錦濤主席和美國總統布什于2004年11月在智利圣地亞哥會晤時達成的重要共識。2005年8月,首次戰略對話在北京舉行。此后,對話定期在中美間輪流舉行,迄今已舉行6次。

后者于2006年9月由美國財政部長亨利?保爾森和中國國務院副總理吳儀在北京啟動,對話重點側重戰略和經濟層面,一年舉行兩次。

保爾森曾多次公開表示“美國和中國只能成為朋友”。他去年在《外交關系》雜志上撰文談論中美關系。文章開宗明義:中國崛起為世界大國,是美國下任總統必須正視和應對的首要挑戰之一。對策有兩個,一是視中國為威脅,對中國予以反擊和壓制;另一個是視中國為機遇,通過接觸處理好關系。

奧巴馬顯然認同“接觸道路”。正是他建議把對話由部長級首次升格為內閣級,擴大議題范圍,體現重視和誠意。這也成為本輪對話重要特點之一。

“戰略與經濟,這個‘與字很關鍵,不是幾個對話機制的疊加,而是一種深入和整合,將政治事務與經濟性議題首次納入同一個對話框架下。” 中國人民大學國際關系學院副院長金燦榮接受《中國新聞周刊》采訪時表示,“中美兩國正在為建立長期穩定的關系而作出更積極實際的努力。”

第一是經濟,第二也是經濟

美國駐華使館官員對《中國新聞周刊》表示,美國能源部長朱棣文與商務部長駱家輝中國之行的工作重點是探討清潔能源和氣候變化問題,“這也正是首輪戰略與經濟對話的重點” 。

在奧巴馬國內改革日程表上,推動美國“潔凈能源與安全”改革是最受重視的工作之一,這一內政重點反映在外交上,就是與中國這一“具有全球影響力的大國”在氣候變化與能源安全上進行合作。

美聯社評論說,最令人期待的是兩國在能源和環保合作問題上達成相關協議。

當然,此次對話重中之重仍是“凝聚信心恢復經濟增長”。

“第一是經濟,第二也是經濟,第三還是經濟。” 美國有線電視新聞網的政治評論員帕特里克?莫利說。在當前背景下,經濟話題將主導整輪對話,經濟合作問題對美國和中國同等重要。

對話中,雙方以合作應對國際金融危機為主線,就反金融危機政策措施、經濟可持續增長、金融體系改革、貿易投資合作等議題深入溝通和磋商,傳遞中美合作的積極信號。

美國國務卿希拉里在對話開幕式發言中,引用“人心齊,泰山移”這句中國諺語表達共克時艱的決心。中國國務委員戴秉國則借奧巴馬總統競選的口號“Yes,we can.”(是的,我們能行)打氣。

7月27日,對話開始當天,希拉里和美國財長蓋特納在《華爾街日報》聯合撰文,“很少有全球問題能由美國或中國單獨解決,也很少有全球問題能在沒有美國和中國參與的情況下得以解決”。

“鼓勵中國政府赴美采購,鼓勵中國公司對美直接投資,這些具體議題美方都將在對話中提出。此外,作為美國最大的債權國,中國也很關心美元安全等問題。” 金燦榮說。

美國財政部最新數據顯示,截至今年5月底,中國持有的美國國債首次突破8000億美元,達到8015億美元。兩個月前,蓋特納訪華時,曾向中國承諾:美元資產是安全的。但是,美國政府的赤字財政打擊了美元的堅挺。

據透露,王岐山將在經濟對話中明確提出,希望美方采取負責任的經濟政策,包括財政政策和貨幣政策,保持美元匯率基本穩定,保證中國在美投資安全。

不指望一次會議解決所有問題

在中國問題專家、喬治?華盛頓大學伊利奧特國際關系學院中國政策項目主任沈大偉看來,中美戰略與經濟對話將有一個“長長的議題清單”。不過,由于這是該機制的首次對話,不要期待每個問題都會有令人滿意的結果。

卡內基和平基金會訪問學者泰婭?史密斯曾負責中美戰略經濟對話具體事宜,她覺得把“戰略”與“經濟”二合一對話是很好的嘗試,但合二為一也帶來挑戰。“難免會有瑕疵。如何加強各部門的協調,如何通過更加復雜的對話機制推進兩國合作關系,是兩國政府共同面臨的難題。對于注重個體,缺少‘團隊合作精神的美方而言,這項任務格外艱巨。”

“只有通過這第一次,我們才能期待更好的第二次、第三次。” 泰婭?史密斯回憶道,“就像之前舉行的美中戰略經濟對話,我們在第一輪對話中發現問題,第二輪對話逐漸適應,第三輪對話漸入佳境。至第五輪對話,雙方對彼此都已熟悉。”

不能否認的是,本輪對話的“硝煙味”在開始前就已經飄散開了。

美國保守智庫傳統基金會7月22日就對話舉行研討會。與會的美國專家稱,對話“將不會產生任何堪登頭條的重要成果”。

而《華爾街日報》的一篇評論也很悲觀地看待“對話核心問題”:安全,特別是朝核問題;經濟,特別是中國持有的美國國債;和氣候變化,特別是今年底在丹麥哥本哈根舉行商討《京都議定書》到期之后的談判。雖然經濟危機和華盛頓的政府換屆都使得辯論內容發生變化,“但卻并沒有拉近老牌大國美國和新興大國中國在達成共識上的距離”。

其實,中方并不指望“一次會議就解決所有問題”。孫哲認為,中國態度還是很理性的,“美國的確打算給中國開一張大支票,中國需要對自身發展有清醒認識,考慮自己的綜合實力和改革需要,量力而行。”

奧巴馬強調,通過持之以恒的對話來解決分歧。他引用中國古代思想家孟子的話說:“山徑之蹊間,介然用之而成路,為間不用,則茅塞之矣。(山徑間的小道,經常有人行走便踏成了一條路;過一段時間沒有人走,又會被茅草堵塞。)”有分析指出,中美首輪戰略與經濟對話將為奧巴馬10月訪華做先期溝通和鋪墊。