一個國家應該尊重這樣的頭腦和靈魂

2009-09-06 18:10:16柴靜

雜文選刊

2009年11期

關鍵詞:國家

柴 靜

十年前在從拉薩飛回北京的飛機上,我身邊坐了一個五十多歲的女人,她是三十年前去援藏的,這是她第一次因為治病要離開拉薩。下飛機的時候下很大的雨,我把她送到了北京一個旅店里。過了—個星期我去看她,她說她的病已經確診了,是胃癌晚期,然后她指了一下床頭,有一個箱子,她說:“如果我回不去的話,你幫我保存這個。”這是她三十年當中走遍西藏各地,和各種人交談的記錄。這個人姓雄,拉薩一中的女教師。

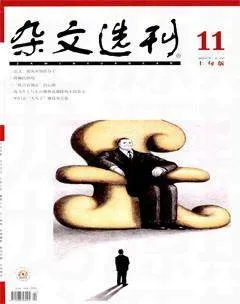

五年前,我采訪了一個人,這個人在火車上買了一瓶一塊五的水,然后他問列車員要發票,列車員樂了,說我們火車上自古就沒有發票。這個人就把鐵道部告上了法庭。他說人們在強大的力量面前總是選擇服從,但是今天如果我們放棄了一塊五的發票,明天我們就可能被迫放棄我們的土地權、財產權和生命的安全。權利如果不用來爭取的話,就只是一張紙。他后來贏了這場官司,我以為他會和鐵道部結下“梁子”,結果他上了火車之后,在餐車要了一份飯,列車長親自把這個飯菜端到他面前說:“您是現在要發票還是吃完以后我再給您送過來?”我問他:“你靠什么贏得尊重?”他說:“我靠為我的權利所做的斗爭。”這個人叫郝勁松,三十四歲的律師。

去年我認識—個人,我們在一起吃飯,這個六十多歲的男人說起豐臺區一所民工小學被拆遷的事。他說所有的孩子都靠在墻上哭。說到這兒的時候,他從褲兜里面掏出一塊皺巴巴的手絹,擦了擦眼睛鼻子。……

登錄APP查看全文

猜你喜歡

環球時報(2022-12-14)2022-12-14 16:46:27

加油站服務指南(2021年8期)2021-11-04 08:19:06

學生天地(2020年22期)2020-06-09 03:07:52

青春期健康(2019年23期)2019-12-19 08:45:06

當代水產(2019年4期)2019-05-16 03:04:56

小天使·一年級語數英綜合(2018年6期)2018-06-22 10:25:54

華人時刊(2017年23期)2017-04-18 11:56:38

中國現當代社會文化訪談錄(2016年0期)2016-09-26 08:46:12

小學閱讀指南·低年級版(2016年1期)2016-09-10 07:22:44

上海國資(2015年8期)2015-12-23 01:47:33