我常常想“背叛”一次集體

阮 直

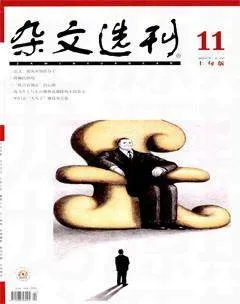

我常常想背叛一次集體,這個念頭從我被集體束縛之后“蠢蠢欲動”了無數(shù)次,可就是沒敢。別說干點(diǎn)兒脫離集體的事了,就連開口說話寫文章,都不敢把自己單列出來,從來都用“我們”給自己壯膽,以“我們”來抒情。只有犯了錯誤才敢把自己從集體之中摘出來,用“我”做檢討,深怕給集體抹黑。

集體的強(qiáng)大,大于我們的“衣食父母”,我是集體的人。我每天要干集體安排的工作,講集體的話,服從集體的領(lǐng)導(dǎo),到時才能領(lǐng)取集體給的報酬。我的集體又隸屬于一個更強(qiáng)大的集體,它可以無限地擴(kuò)大,大到一個集團(tuán),甚至一個行政區(qū)域,乃至一個主權(quán)國家,我借助強(qiáng)大的集體壯大自身,我依賴著其他集體成員才能“彼此取暖,抱團(tuán)過冬”。

我被集體符號化了,符號在表格中、符號在機(jī)構(gòu)里、符號在等級上,我一旦背叛了集體,將失去生存的能力,因?yàn)槲业慕M織關(guān)系,工資手續(xù),檔案資料都由集體掌管,失去了這些“標(biāo)簽與符號”,我就是個不可信任的人了。

我一度還享受過“完全”的集體化生活,不用我判斷是非,不用我思考,不用我創(chuàng)新,一切由集體包辦。工作由集體安排,對象由集體介紹,教材由集體編寫,吃飯有集體食堂,睡覺有集體宿舍,死亡有集體送葬。

那時我想穿花哨一點(diǎn)兒的衣服都不行,要與集體的“黑灰藍(lán)”保持一個色調(diào);我想聽舒曼、德西彪都不行,要與集體聽的“樣板戲”同一主旋律;我當(dāng)年找對象時想找漂亮的都不行,要找一個集體認(rèn)可的“革命戰(zhàn)友”才算志同道合。……