作家從社會精英到小白領

潘小松

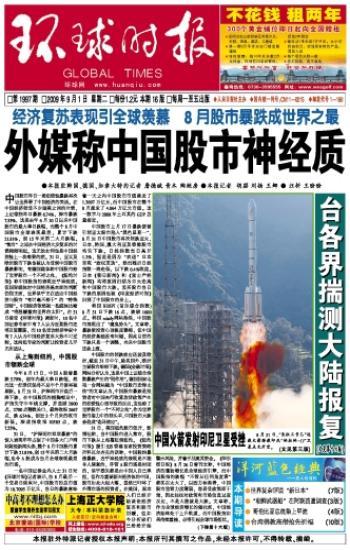

在自己的博客上,潘小松這樣介紹自己:中國社會科學院美國研究所的譯審,譯有本雅明著《莫斯科日記·柏林紀事》等十來本書,寫有隨筆集《書夢依舊》;喜歡藏書;本職工作是美國文化研究。《環球時報》記者電話采訪他時,潘小松正在書店里買書。

環球時報:網絡對當今社會的影響怎樣?

潘小松:這種影響有正面的,也有負面的。從正面看,信息傳播很迅速,打破了信息壟斷和媒體封鎖;而在消極方面,網絡也造成了信息泛濫,人的娛樂方式被壟斷,文字的審美功能喪失。由于網絡是快餐文化,因此網絡上的文字不精致,不典雅。從文化的角度來說,網絡的負面意義更多。

環球時報:網絡對印刷書籍的沖擊也很大?

潘小松:網絡主要影響的是大家娛樂性的閱讀。過去大家都是等著看作家講故事,而現在人們上網就能看各種故事。以前,作家可能還要講究一下文字好不好、能不能發表;如今任何人都可以在自己的博客里貼故事,而且還有文字、有圖像,有的甚至還配有視頻。這就好像人們不找裁縫了,而是自己做衣服。

這種改變對作家、文人的沖擊很大。過去在大家心里,作家算是社會精英階層,是比較復雜的勞動,需要很多積累才能勝任。如今,作家成為了另外一種小白領。不過,網絡影響不了嚴肅性的閱讀,比如我要買《紅樓夢》,就要買十多個版本,這是網絡代替不了的。

環球時報:網絡對您個人呢?

潘小松:我是被強迫使用電腦的一批人。以前我坐在書桌前,用筆來寫字,這對我來說是種享受。現在我必須把文字輸入電腦,再發給別人。如果是寫信的話,對方可能連信都不會拆。

網絡使得人們越來越追求輕松,但也越來越不講究文字的典雅。這就好像打字取代了書寫,電話取代了書信,都是人情味淡了一點,文字的雅趣少了一點,信息混雜了一點,文化粗糙了一點。這種改變不能怪罪在網絡頭上,這是整個后工業化技術社會帶來的結果,網絡只是一個媒介而已。▲(本報記者胡笳采訪整理)