60年我國農業發展變革決策

張 蘇

作為一個國家最基礎的產業,農業對國家的貢獻不只是經濟方面的,還有社會穩定、生態平衡等等都離不開農業的協調作用。我們要盡全力解決好三農問題,促進農業快速、健康、持續的發展。

食物生產是人類生存和發展的首要條件。農業是以食物生產為目的的經濟活動,從古至今,農業一直是國家的基礎產業,同時也是關系到國計民生的最重要的產業。新中國成立以來,我國的農業發展在黨和政府的農政決策引領下,小農經濟的種種束縛,開始走上一條持續發展之路。

一、農業發展變革路徑

1. 新民主主義向社會主義過渡

建國初期,由于長期的戰爭破壞,加之幾千年來封建土地制度的桎梏,大多數農民沒有自己的土地,深受地主階級的剝削壓迫,絕大多數積貧積弱。為了解放生產力,逐步向社會主義過渡,國家實行了土地改革。

1950年夏,中央人民政府頒布《中華人民共和國土地改革法》,廢除封建剝削的土地所有制,實行農民階級的土地所有制。到1952年底,全國已基本完成了土地改革,在我國延續數千年的封建剝削土地制度徹底廢除。廣大農民在政治、經濟上翻身,為農業生產的發展和國家工業化開辟了道路。土地改革以后,黨和政府引導農民開展互助合作運動,大規模地興修水利,發展農業生產,到1952年,農業生產超過中國歷史上最高水平,農民的生產積極性也有很大提高。

分散、落后的小農經濟束縛農村生產力進一步發展,從1953年到1956年,國家開始對農業實行社會主義改造。

1955年,政府加快了農業合作化的步伐,全國掀起農業合作化高潮。到1956年,我國基本上完成了對農業的社會主義改造,個體農業經濟轉變為社會主義公有制經濟。

2.人民公社、大躍進

1958年北戴河會上通過了在農村建立人民公社的決議,農業生產資料集體所有,統一經營,統一核算。同時以高指標、瞎指揮、浮夸風和“共產風”為主要標志的“左”傾錯誤嚴重地泛濫起來。

1958年5月,在中國共產黨第八屆全國代表大會第二次會議上,通過了毛澤東同志主持制定的“鼓足干勁,力爭上游,多快好省地建設社會主義的總路線”,確認我國社會主義建設已經進入了“一天等于二十年”的“大躍進”時期。人民公社的制度是農業集體化的一種嘗試,但這種生產經營模式嚴重損害了農民的利益,極大地打擊了農民的生產積極性,農業生產遭到極大破壞,農副產品產量急劇下降。

1962年1月召開的有七千人參加的擴大的中央工作會議,初步總結了“大躍進”中的經驗教訓,采取了一些經濟和政治措施,從1962年到1966年國民經濟得到了恢復和發展。

接著是十年文革的來臨,農村經濟和農村生產秩序遭到嚴重破壞。農業學大寨畸形發展,農業遭受嚴重破壞,農業產量長期停滯不前。

3.十一屆三中全會后的社會主義現代化農業建設

1978年~1984年:家庭聯產承包制的推進和農村微觀經營主體的重構。

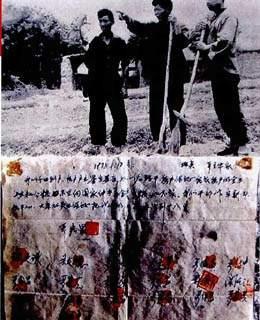

1978年冬,安徽省風陽縣小崗村18位農民簽訂的一張包產合同書掀起了包產到戶的序幕。1982年1月1日,中共中央批轉《全國農村工作會議紀要》(1982年中央一號文件)承認“包產到戶”和“包干到戶”是“社會主義”的,是一次認識上的大突破。1983年1月,中共中央印發《當前農村經濟政策的若干問題》的通知(1983年中央一號文件)。全面徹底地肯定了家庭聯產承包責任制。從此全國范圍內農業上開始普及家庭聯產承包責任制,廢除一大二公的人民公社舊體制。

1985年~1991年:改革農產品流通體制,鄉鎮企業異軍突起。

隨著農業基本經營制度的確定和農業生產效率的提高,農產品流通體制改革的迫切性日益凸顯。從1979年開始,逐步減少農副產品的統派購種類。到1985年,國家對農產品的統派購制度進行全面改革,取消了糧食、棉花的統購,改為合同定購,價格實行“雙軌制”。并規定定購以外的糧食可以自由上市。對其他各類農產品,實行價格放開,由市場的供需決定。1986年,為了增加農民生產糧食的積極性,還適當減少了合同定購數量。伴隨著農產品流通體制的改革,政府還鼓勵農民發展多種經營,優化種植業結構,從而促進小農業向大農業的轉變。同時,還鼓勵農民利用手中積累的資金從事工商業生產,從而極大地促進了農村鄉鎮企業的發展。

1992年~1997年:農業產業化經營戰略提出,強調土地承包經營的穩定性,穩步推進糧食等主要農產品的流通體制改革。

1992年初,鄧小平同志南巡講話和同年10月召開的黨的十四大,推動了新一輪經濟高速增長,確立了社會主義市場經濟體制的改革目標,使農業和農村經濟的發展建立在一個新的起點上。為了解決農產品生產和市場的矛盾,1992年9月,國務院發布了《關于發展高產優質高效農業的決定》,明確提出要以市場為導向,繼續調整農業產業結構,加快高產優質高效農業的發展。1993年初,山東省濰坊地區首次提出了農業產業化的概念。1996年出臺《中共中央、國務院關于“九五”時期和今年農村工作的主要任務和政策措施》,強調貿工農一體化、農業產業化在農業商品化、產業化、現代化中的作用。

穩定農村土地承包關系是這一階段改革的亮點。1993年3月29日,第八屆全國人民代表大會第一次會議通過的《中華人民共和國憲法修正案》,把家庭承包責任制和雙層經營體制寫入憲法。1993年7月2日,第八屆全國人民代表大會第二次會議通過了《中華人民共和國農業法》,強調“國家實行農村土地承包經營制度,依法保障農村土地承包關系的長期穩定,保護農民對承包土地的使用權”(第十條),并用法律的形式確立農業產業化經營的主導地位。1993年11月5日頒布的《中共中央、國務院關于當前農業和農村經濟發展的若干政策措施》(1993年十一號文件),提出把土地承包期再延長30年。

以糧食等主要農產品流通體制為主要內容的改革是建立與社會主義市場經濟體制相適應的農產品流通體制的需要。1994年國務院發布《關于深化糧食購銷體制改革的通知》,提出糧食經營實行政策性業務和商業性經營兩條線運行機制,構建了糧食流通體制改革的框架。1995年4月,《國務院關于深化糧食棉花化肥購銷體制改革的通知》中在規定省級單位政府領導負責制的基礎上,明確提出堅持和完善省長負責制。

這一階段,盡管糧食流通體制改革并未最終成功,但市場調節的框架初步建立,其他各種農產品的供給基本實現了由市場調節的目標。并且,包括糧食在內的主要農產品實現了從長期短缺到供求基本平衡、豐年有余的歷史性轉變。這一時期也是鄉鎮企業發展的第二個高峰期。1992年~1996年,鄉鎮企業總產值從17659.7億元增加到68343億元,年均增長率為41.86%。

1998年至今:城鄉統籌戰略的實施,農業稅的廢除,以工補農、以城帶鄉階段到來。

1998年10月14日,黨的十五屆五中全會通過了《中共中央關于農業和農村工作若干重大問題的決定》,總結了農村改革20年來的基本經驗,提出了跨世紀發展的目標和方針。這一階段農業和農村政策的最大變化,是自新世紀以來的減免以至取消農業稅,并逐步加大對農民的各種補貼。由此我國正式進入“以工補農,以城帶鄉”的歷史性發展階段。2005年12月29日,十屆全國人大常委會第十九次會議通過決議,新中國實施了近50年的農業稅條例被依法廢止。僅減免稅一項,國家每年減輕農民負擔1335億元。

糧食流通體制改革取得了突破性進展。2004年4月23日,《國務院關于進一步深化糧食流通體制改革的意見》發布,新一輪糧改正式啟動,糧食購銷完全實現了市場化,重新實行了最低保護價收購政策。至此,農產品流通體制改革宣告結束。

農業國際化是這一時期改革的重要內容。2001年11月10日,我國正式加入世貿組織,這就意味著我國農業發展進入了全新的時期。按照加入世貿組織協議的要求,我國對有關農產品貿易的國內市場準入、國內支持和出口補貼等進行了大幅度改革,并使農產品平均關稅從2001年的23.25%降至2006年的15.23%,遠遠低于美國、日本和歐盟等發達國家水平,僅為世界農產品平均關稅62%的1/4。目前,我國已成為世界上農產品關稅總水平最低的國家之一。我國的外貿依存度越來越高,正在以較快的速度融入國際大家庭。

同時近年來又提出了建設社會主義新農村。為了提高農民收入,改善農業生產條件和農村居住環境,2005年10月十六屆五中全會通過的《十一五規劃綱要建議》中,社會主義新農村建設作為很關鍵的新的政策提出。新農村建設的內容:“生產發展、生活寬裕、鄉風文明、村容整潔、管理民主”。它既包含了農村經濟的發展,又包含了農民收入、生活質量的提高;既包含了農村整體面貌、環境的變化,又包含了農民素質的提升,還包含了農村基層民主建設等,是一個全面而完整的系統工程。

自改革開放以來,農業的機械化以及農業的教育、技術體系更是得到了很大程度的發展。大型的農業機械開始普及,科技興農戰略正有條不紊地實施,高等農林院校的數量和規模不斷擴大,農業人才越來越充足,正因為如此,農業上的科技成果不斷,生物技術創新屢屢被用在農作物改良上。我國的農業迎來了一個全面發展的時代。

二、農業發展成就

中國是一個人均農業自然資源很不豐富的國家。人均耕地只有1.2畝,占世界人均水平的2/5,人均水資源占世界平均水平的28.1%,人均森林資源占世界平均水平的1/10。應該說,中國的農業生產條件一般。盡管如此,改革開放以來,伴隨著農業制度變遷和生產技術的進步,中國農業取得了很大發展。簡要可概括為以下四點:

第一,農業總產出持續增長,內部結構不斷優化,糧食總產先后邁上4億噸和5億噸臺階。

第二,農民收入持續增加,消費結構發生了重大變化,恩格爾系數不斷降低。

第三,鄉鎮企業崛起,農村產業結構發生了深刻變革。

第四,農業現代化水平提高。

從新中國農業的發展變革歷程之中,我們可以清晰地看到農業所取得的巨大成就。不僅從產量上,還有產業結構,農民和農村的生活條件等等都得到了很大的改善。隨著農村醫療合作社等社會保障方面的逐步完善,相信我國的農業還會在一個穩定健康的大環境下繼續快速持續的發展。

三、農業對國民經濟的貢獻

農業是國民經濟的基礎,沒有農業的持續穩定發展,便沒有國民經濟的持續快速發展。同時,農業還是輕工業的基礎,并為建國初期重工業的發展提供了啟動資金和有力的保障。

1.建國以來,為了盡快實現社會主義工業化建設,國家從農業生產中為工業籌集大量的發展資金。

據統計,新中國成立60年來,農民對工業化所需資金,貢獻超過一萬億。國家稅務總局的統計,從1949年到2003年全國累計征收的農業稅3945.66億元,此外國家從1953年起開始對糧棉等農產品實行統購統銷政策,據不完全的統計到1983年,30年間,通過“剪刀差”,農民對工業化的貢獻超過6000億元。

2.大量的農村剩余勞動力成為工業和城鎮化建設的主力軍。

改革開放后,城鎮建設改革了用工制度,打破了鐵飯碗,出現了三次大的民工潮。數字顯示,離開農村外出流動打工的農民工從70年代的幾百萬上升到80年代的三千萬再到90年代的八千萬,21世紀初達到1.3億,成為城鎮化建設的主力軍。隨著農村聯產承包責任制的實施,農村經濟得到發展,大批從土地上解放出來的農村剩余勞動力涌向附近的小城鎮從事第三產業,加快了新型小城鎮和部分小城市的創建歷程。

農業生產率的提高是工業化的前提和發動因素,農業充分發展的結果,不但為工業提供充足的原料和低級產品,而且農民購買力增加,對生產資料和消費資料的需求量增加,又將為工業提代廣闊的市場,而農業生產率的提高又為工業提供充足的勞動力。農業不僅是工業發展的基礎,又是貿易業、旅游業健康發展的物資保證。農業為市場提供豐富的農產品,促進了市場的繁榮活躍。作為一個國家最基礎的產業,農業對國家的貢獻不只是經濟方面的,還有社會穩定、生態平衡等等都離不開農業的協調作用。我們要盡全力解決好三農問題,促進農業快速、健康、持續的發展。

(作者:中央財經大學產業經濟學系主任、經濟學博士、副教授)