錢老晚年不寂寞

李邑蘭

熟悉錢學森的人都說,“錢老晚年不寂寞,因為他身邊始終有蔣英”

11月1日,深秋的京城驟降大雪。這是錢學森辭世的第二日。來自北京市氣象臺的消息稱,今年的第一場雪罕見地提前,是北京自1987年以來最早的一場初雪。

趕來吊唁的人們不約而同地念叨著,這場雪是為偉人的離去而準備的。前來吊唁的78歲的范良藻是錢學森1956年在中國科學院招收的第一批也是唯一一個物理學研究生,自1958年畢業,他們已經闊別50年了。

航天大院8號院深處一棟相對獨立的三層紅磚小樓,是錢學森生活了50年的家,門前兩側已經擺滿了社會各界人士送來的花圈。晚年臥病在床的錢學森,絕大多數時光就在這幢三層小樓里度過,除了身邊的秘書和家人之外,他很少與外界直接聯系。而中科院力學研究所研究員范良藻與老師錢學森這50年間,大都是通過書信往來的。

總裝備部的相關負責人介紹, 11月1日上午已經陸續有200多名社會各界人士自發趕來為錢老送行,這其中包括錢學森的學生、老鄰居、老同事、北京各高校的大學生等。吊唁從11月1日開始,連續6天,每天早上8點半至11點半,下午1點半至5點向公眾開放。

“追悼會暫定11月7日在八寶山舉行,一切都由中央統一安排。”錢學森的兒子錢永剛教授向媒體宣布。對于錢家而言,錢學森的葬禮已不完全屬于錢家,“這是國家大事。”

不寫書,免得活著就后悔

“我們是近在咫尺,卻又遠在天涯啊!”今年84歲的王毅丹向《中國新聞周刊》記者感嘆。

曾在航空航天部辦公廳工作的王毅丹,是離錢學森最近的鄰居。錢家所在的三層紅樓共有兩個單元,四單元只住錢學森一家人,三單元住著六戶人家,王毅丹家是其中之一。

“錢老剛回國時,住在中關村。50 年代末搬到這里來之后,就再也沒有搬過家。”86 歲的老同事亓英德告訴《中國新聞周刊》記者。亓英德住在航天大院五單元,與錢學森已經做了50年的鄰居,亓退休前的職務是航天工業部財政局局長。

這期間,領導曾多次動員錢學森搬家,表示會按全國政協副主席的級別給他蓋一棟小樓,可他不要。上世紀90 年代,錢學森的秘書涂元季動員錢老搬家:“和您同船回國的人大部分都當上了院士,院士現在都搬進了新居,比你這老房子好。”涂元季還將已建好的小樓照片拿給他看,“您若住進這樣的小樓,可以在院內曬曬太陽,對身體有好處。”錢學森卻回答:“我在這里住慣了,你讓我住進小樓,我渾身不自在,能對身體有好處嗎?”從此人們再未提搬家的事。

老鄰居們都對錢學森早年的狀況印象深刻。家住航天大院34單元的老人劉小芳至今仍對10年前見到錢學森時的情景記憶猶新。每晚七點,吃完晚飯,劉小芳總愛到大院遛遛彎,“那時錢老身子還硬朗,也常出來遛彎,每次見到我們,都會主動打招呼,樂呵呵地和我們說話,非常平易近人。”她記憶中的錢學森,經常穿著藍色或灰色上裝,綠色的軍褲。

7年前,王毅丹搬到了航天大院居住,成了和錢學森離得最近的鄰居,“但這并沒能讓我更多地了解錢老”。此時的錢學森,因為身體原因,已經很少出門,漸漸遠離了鄰居們的視線。王毅丹表示“近七八年來,我只見過錢老一兩次。”

王毅丹也有遛彎的習慣,這些年每每經過錢家的時候,“窗戶多是半掩著的,窗簾緊閉,看不到里面。”樓外站著兩名警衛日夜守護著,“這也讓我們很多鄰居只能遠望,而不敢登門拜訪”,王毅丹說。

在前來吊唁的人中,有一位名叫陳兆武的年輕人,7年前,他曾是錢學森家的警衛排長,但也沒有進過小紅樓。在他當勤的兩年,只見過錢老兩次,都是陪同他去解放軍總醫院檢查身體。“當時錢老的健康情況并不是很好,已經癱瘓在床,吃飯喝水都要別人喂食。”

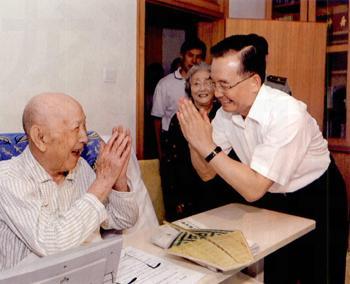

錢家從來不缺“貴客”登門。溫家寶總理最近一次看望錢學森,是今年8月6日,這是溫家寶近年來第四次看望錢學森。80年代中后期開始,溫家寶就經常和時任中國科協主席的錢學森一起研究工作,并多次書信往來。而此前,江澤民也曾于1995年、1996年、1999年和2000年先后四次到錢學森家中看望。

“每到這時,院子外就會聚集一大批人,隔著小區馬路張望。”王毅丹告訴《中國新聞周刊》記者,大家會好奇地猜測領導們又在和錢老討論什么重大問題。

錢學森一生做人有四條原則:不題詞;不為人寫序;不出席應景活動;不接受媒體采訪。

1950年,錢學森曾跟一個加州理工大學的學生說:“人在臨終前最好不要寫書,免得活著時就開始后悔。”僅見的關于錢學森的傳記,是美國已故作家張純如的著作《中國飛彈之父─錢學森之謎》,而該書在大陸幾乎不可得,這就更加深了晚年錢學森在公眾心目中的神秘感。

不寂寞,因為有蔣英

遛彎的時候,王毅丹偶而會聽到從屋內傳出的鋼琴聲,還時不時有爽朗的笑聲,這些都像一串符號,能讓鄰居們聯想,里面是怎樣一個暖烘烘的幸福家庭。

事實上,晚年的錢學森,越來越表現出對家庭的珍視和依賴,這在兒子錢永剛的談話中得以證實。2008年12月11日,錢學森97歲壽辰,“父親已經基本不見什么客人了,他最高興的就是和家人在一起。那天一家四代十幾口人都齊了,其中最小的重孫輩只有半歲,把小姑娘抱到錢老面前讓叫‘太爺爺,老父親很是高興”,錢永剛說。

對于97歲壽辰,錢學森還有些期待。比如日子還沒到,他就幾次主動提到,“我生日是不是快到啦?”有時還半開玩笑地問身邊的人:“我今年多大歲數了?”

錢學敏并沒有第一時間獲知錢學森去世的消息。“是一位記者先告訴我的,我不敢相信這是真的。”這位76歲的人民大學哲學系教授,另一個身份是錢學森的堂妹。

10月31日下午,錢學敏打電話給錢永剛,核實了消息。錢永剛對此的解釋是,“時間太倉促,來不及也不敢告訴親人們,他們也是年事已高”。而其時,已經很少登臺講課的錢學敏,將為北京大學哲學系研究生講的課,正是關于錢學森的復雜系統和大成智慧的理論。

“沒想到,是用這樣的方式向他告別。”錢學敏一度哽咽。

每年錢學森的生日,錢學敏都會去看望堂兄。如果長時間見不到錢學敏,錢學森就會問問兒子錢永剛她的近況,只要聽說錢學敏很好,他就很高興。

“他如果想我了,不會直接說出來,會打聽我的近況,但是我知道那是他惦念我。”錢學敏告訴記者。

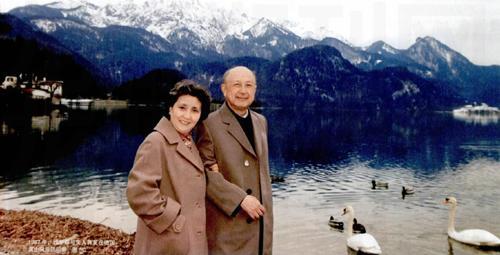

1997年,錢學森住院,錢學敏趕去醫院探望,這一次她近距離感受到那對相濡以沫62年的夫妻之間的默契。

“錢老的耳朵,聽力是很差的,要戴助聽器,我跟他說話也要大聲音。”錢學敏說,“談到快三四點鐘的時候,他說,蔣英來了。我就奇怪,因為我還沒聽到蔣英來了呢,原來蔣英一從那個電梯下來,往病房里走的時候,他就聽出來了,所以他們好像有心理感應似的。”

84歲的航天部物資局原局長張鋒,也多次見到蔣英推著輪椅上的錢學森,到航天大院內“散步”。“錢老的晚年是不寂寞的,因為他身邊始終有蔣英。”張鋒說。

研究“吃”,也很認真

國防科工委第七機械工業部前副部長李明實是錢學森的繼任,現年92歲,晚年時候,錢老還經常和李明實一起散步。“他有幾個雷打不動的習慣,一個是讀報紙,一個是聽廣播。”李明實說。

讀《人民日報》《光明日報》《解放日報》等傳統報紙,是錢學森每天的必修課。2003年,秘書涂元季去301醫院探望錢學森。躺在病床上的錢學森按照他平日的生活習慣,準時于下午3點從床上坐起,打開當天的報紙認真翻閱。

“前些天我看到有一篇介紹美國加州理工學院的文章,講得不錯。”涂元季告訴錢老。

“不是一篇,是兩篇,連載的。”錢學森很認真地回答了涂。“他還是那么嚴謹、準確、敏捷!科學家的特質竟一點都沒衰老。”涂元季很是感慨。

“離開那天,他一直到入院前幾個小時還在看報。”錢永剛說。

每天早上7點,錢老會收聽中央人民廣播電臺一檔名為《科學知識》的節目,晚上6點半,則把時間雷打不動地留給了廣播版的《新聞聯播》。

“他從來不看電視。是早年在美國任教時養成的習慣。”兒子錢永剛告訴《中國新聞周刊》記者,錢老在美國加州理工大學任教期間,那里的教授為了專心工作,多少年來從來不看電視,錢老也保留了這個習慣。

錢學敏自1989年參加錢學森親自領導的學術研討班子,研究和闡述錢學森的科學與哲學思想以來,一直在不遺余力地推廣錢學森的“大成智慧教育”理念,教育事業也一直是晚年錢學森十分關注的領域。

“他所倡導的‘大成智慧學,簡要而通俗地說,就是教育、引導人們如何陶冶高尚的品德和情操,盡快獲得聰明才智與創新能力的學問。”錢學敏說。

2005年7月30日,錢學森曾向溫家寶總理進言:“現在中國沒有完全發展起來,一個重要原因是沒有一所大學能夠按照培養科學技術發明創造人才的模式去辦學,沒有自己獨特的創新的東西,老是‘冒不出杰出人才。這是很大的問題。”

鮮有人知的是,錢學森在“吃”上也有不少研究。秘書涂元季提到了錢老的一件軼事:

一年春節之前,我去錢老家,炊事員說:“首長想吃豆沙包,可我不會做。”聽到這話,我心里酸酸的,一位功勛卓著的老科學家想吃點豆沙包居然都吃不到。我愛人是四川人,會洗豆沙。我就讓我愛人洗了一包豆沙,送到錢老家,并告訴炊事員怎樣將豆沙做成餡。春節期間我去看望錢老,夫人蔣英同志對我說:“謝謝你愛人小楊,她做的豆沙餡真好吃,老錢一口氣吃了五個豆包,我怕他吃得太飽,沒讓他再多吃。”

為了研究“吃”,錢學森在1994年給楊家棟教授的信中還提到了如何烹飪:“就如用機床加工部件,工人師傅的智慧與技巧是被吸收到機器操作中去了,藝術是人創造的,但可以讓機械化生產吸取。外國快餐店的操作雖是二十來歲的青年,但他們的操作規范卻是烹飪大師制定的。進一步發展還會引入機器人代替青年快餐烹飪工。”

錢學森的導師,被譽為“航空航天時代的科學奇才”的馮?卡門曾這樣評價錢學森:“人們都這樣說,似乎是我發現了錢學森,其實,是錢學森發現了我。”

2007年,錢學森當選為CCTV感動中國年度人物,感動中國組委會授予錢學森的頒獎詞是:在他心里,國為重,家為輕,科學最重,名利最輕。5年歸國路,10年兩彈成。開創祖國航天,他是先行人,劈荊斬棘,把智慧鍛造成階梯,留給后來的攀登者。他是知識的寶藏,是科學的旗幟,是中華民族知識分子的典范。

2008年,在航空界頗負盛名的美國《航空和空間技術周刊》評選出2007年年度人物,錢學森當選。“錢學森成為我們的年度人物并不是由于其親自領導取得了這些成就。已經96歲高齡并且身體狀況并不太好,他已經很多年不在中國空間項目中活動。然而,正是他,作為新中國科學和工業的奠基人之一,扮演了無可替代的重要角色。”該刊的長篇評述中這樣說道:“從1956年開始,他幾乎是從無到有地創造了這一切。”