跨越英吉利海峽

王林成

年年的五月到七月,羅蘭·加洛斯和溫布爾頓常常上演著不同的劇本和結局,提醒著我們這是兩個國度、兩類場地、兩項大賽、兩種文化之問的碰撞。

從羅蘭·加洛斯到溫布爾登

快慢變幻,攻守更迭,這是一場網球史上獨一無二的比賽。2007年,為了推動西班牙馬洛卡的旅游產業,當地政府耗費19天和163萬美元在帕拉馬體育場鋪就了一片飽含想象力的網球場:一半是詩意的紅土,一半是如畫的草地。

馬洛卡政府的目的達到了,這場比賽吸引了全世界體育迷的目光。不僅因為費德勒和納達爾這對瓜分了網壇霸權的史詩級對手,更是因為紅土球場和草地球場長久以來所沉淀的豐富內涵。這大概是第一次,一片網球場比在場上比賽的選手更能勾起人們的興趣。那場比賽的過程很快被大家忘記,但球網兩側咫尺之隔的紅塵和綠茵所埋藏的歷史還一直被人們銘記。這是無數球員用上百年光陰書寫的兩段迥然不同的傳奇,他們圍繞著法國網球公開賽和溫布爾頓網球公開賽各自展開。

紅與綠,在時間和空間上它們緊密相連。法網和溫網相距兩周的時間,法國和英國相隔一條英吉利海峽,紅土賽季和草地賽季入春去夏適時更替,這兩項大滿貫無法避免地被一次次聯系在一起。從童話到史詩、從激情到溫情、從保守到張揚,相互映襯的法網和溫網讓無數旁觀者心醉。但對于球員來說,在兩項賽事之間轉換永遠不會像費德勒和納達爾在“草土大戰”里所做的換換球鞋、變變打法那樣簡單。

麥肯羅、康納斯、倫德爾、維蘭德、桑普拉斯、塞萊斯、埃德伯格、辛吉斯、海寧,這些如雷貫耳的名字在提醒著我們:想要兼得法網和溫網的冠軍是一件多么困難的事。如此之多偉大的球員窮盡他們的職業生涯都無法辦到。

初夏的英吉利海峽年年都會化為一條網球選手難以逾越的鴻溝。“剛剛從紅土賽季過來,顯然我的精神還不能完全完成轉換。在紅土上,即使你開始陷入掙扎,你依然還有時間去調整。但是在草地上,一切都發生得太快了。”2008年的溫網,頭號種子伊萬諾維奇在被鄭潔送出局后說道。

任何一個想由法網成功地切換到溫網的選手,必須通過的是三重門的考驗。第一重是紅土和草地球場特性的巨大差異,這種差距是所有場地中最大的。羅蘭·加洛斯比拼的是耐心。在這里,你甚至會覺得選手跑得比球還要快,不懈的跑動和穩健的回球是制勝關鍵。溫布爾頓比拼的是節奏。不斷有球員沖向網前用更快的回擊打亂對方的陣腳。第二重是兩項比賽令人窒息的間隔時間,這是職業網壇最魔鬼的賽段。從法網塵埃落定到溫網綠意來襲,留給球員們的時間僅僅只有14天。那些在巴黎奮戰到第二周,又想迅速找到草地節奏的人就不得不拖著疲憊的身體出現在草地熱身賽中。第三重是個人打法的全面性,這是球員們最難克服的一重。浪漫的法網和優雅的溫網像是兩個擇偶標準截然不同的年輕人,想要同時討取二者的歡心,就必須擁有全面的戰術打法。對于男選手來說,這一點尤為困難,打法的豐富多變讓每個人都很難在這兩種場地上同時保持優勢。特點鮮明成為很多球員的硬傷,讓他們絕難兼顧法網溫網。

每年的五月到七月,網球迷們的目光都會聚焦在英吉利海峽兩畔。陶醉于法網和溫網兩項歐洲大滿貫的接踵而來。年年的五月到七月,羅蘭-加洛斯和溫布爾頓常常上演著不同的劇本和結局,提醒著我們這是兩個國度、兩類場地、兩項大賽、兩種文化之間的碰撞。

法網&溫網遺憾史

約翰·麥肯羅1984年,麥肯羅在法網決賽中被倫德爾完成大逆轉,輸掉了職業生涯中唯一一場法網決賽。拿下溫網冠軍的他距離“背靠背冠軍”只有一步之遙。

伊萬·倫德爾1986、1987年倫德爾兩次攜法網奪冠之威闖入溫網決賽,但分別被貝克爾和皮特·卡什(Pat Cash)三盤橫掃。

莫妮卡·塞萊斯1992年,塞萊斯在溫網決賽中被老對頭格拉芙6~2、6~1橫掃,奪下當年其他三大滿貫冠軍的她與全滿貫失之交臂。

桑切斯·維卡里奧1995、1996年西班牙人桑切斯連續兩年都打進了法網和溫網決賽,但卻得到了四個亞軍。在四場決賽中,戰勝她的都是格拉芙。

瑪蒂娜·辛吉斯1997年,瑞士公主辛吉斯,打進了全部四碩大滿貫賽事的決賽,并收獲三個冠軍。但在法網決賽之前意外騎馬受傷,讓她輸給了黑馬馬約莉,屈居亞軍。

安德魯·阿加西1999年,阿加西在法網奪冠后一路高歌猛進殺入溫網決賽;最終負于那個年代的溫布爾頓霸主桑普拉斯。

維納斯·威廉姆斯2002年,大威連續打進兩項歐洲大滿貫的決賽。可是在兩場“家族內戰”中,她都輸給妹妹。

賈斯丁·海寧2006年,海寧在四大滿貫全部打入決賽,卻僅僅將法網冠軍攬入懷中。溫網決賽里,她在先勝一盤的大好形勢下被法國老將毛瑞斯莫逆轉。

法網&溫網輝煌史

羅德·拉沃爾1969年,31歲的拉沃爾同時贏得法網和溫網的冠軍,時隔7年再次完成包攬四大滿貫的偉業。

瑪格麗特·考特1970年,考特達到法網溫網“背靠背冠軍”,也成就了自己的唯一一個大滿貫。

克里斯·埃弗特1974年,20歲的埃弗特就在羅蘭·加洛斯和溫布爾頓奪下了個人的頭兩個大滿貫單打冠軍。

比約·博格1978、1979和i 980年,博格連續三次在法網和溫網先后奪魁,成為歷史上獲得法網溫網“背靠背冠軍”最多的男子球員。

瑪蒂娜·納芙拉蒂諾娃1982、1984年,逐漸在與埃弗特的對抗中占據上風的納芙拉蒂諾娃兩次奪得法網溫網“背靠背冠軍”。

史蒂夫·格拉芙1988、1993、1995和1996年,格拉芙都在法網和溫網封后,成為歷史上獲得法網溫網“背靠背冠軍”最多的女子球員。

賽琳娜·威廉姆斯2002年,小威連續兩次戰勝姐姐,贏得了自己的第一個法網和第一個溫網冠軍。

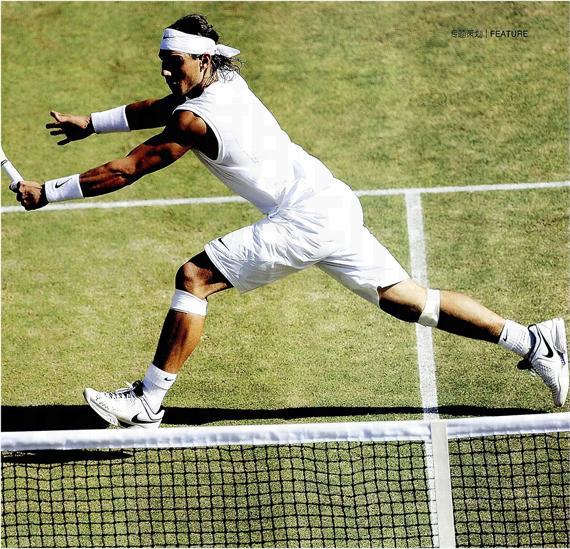

拉法·納達爾2008年,剛剛完成法網四連冠的納達爾用一場史詩級的勝利首次在溫布爾頓稱雄。

不可能的任務

經典之所以成為經典就在于他們的獨一無二,而法網和溫網無疑都是網球歷史中的經典。最臟亂的衣著和最整潔的衣著、最慢的球場和最快的球場、雄渾中的浪漫和威嚴中的優雅……法網和溫網給了彼此成為經典的理由:他們是那般風格迥異,那般與眾不同。

每一年。在媒體公布的法網和溫網熱門名單里總會有很多不一樣的名字。溫布爾頓似乎已經習慣于拒絕來自羅蘭·加洛斯的英雄了。新世紀以來的眾多法網冠軍鮮有在溫網取得好成績的,其中更是不乏直接退出溫布爾頓爭奪的。2001年的庫爾騰、2002年的科斯塔、2005年的高迪奧,都在法網奪冠之后選擇了放棄溫網。海寧在2003年、2005年、2006年、2007年在巴黎四度封后,但受限身材條件的她一直沒能在溫布爾頓捅破那層薄薄的窗戶紙。第二輪、第三輪、第四輪,這是法網冠軍在溫網最常見的命運。

新千年里,只有2002年的小威和2008年的納達爾曾經在法網和溫網都笑到了最后。歷史反復地證明,接連在羅蘭·加洛斯和溫布爾頓稱霸絕非易事,法網溫網“背靠背冠軍”成為了職業網壇最不可能完成的任務之一。

記錄之所以存在是為了被打破,挑戰之所以出現是為了被達成。相較于法網,歷史更加悠久、傳統更加渾厚的溫網是更多職業球員心中的圣殿。在2008年溫網之前,納達爾做過這樣一番表述:“我本想說兩項榮譽(法網冠軍、溫網冠軍)自己都想要。不過真要讓我做出選擇,我會選溫網。”也許已經四次捧起火槍手杯的納達爾說出這樣的話有些馬后炮的味道,但其間流露出的對于溫布爾頓的執著追求依然不可否認。帶著這樣的決心,納達爾第三次站上了溫網的決賽場上。在費德勒的溫網六連冠和納達爾的“背靠背冠軍”之間,歷史最終選擇了后者。

公開賽時代之后,還是有那么幾個人用法網溫網“背靠背冠軍”的成績證明了自己的偉大。羅德·拉沃爾、瑪格麗特·考特、比約·博格、埃弗特、納芙拉蒂諾娃、格拉芙,同樣帶著對于冠軍的執著追求,他們在一個半月之內兩次捧起大滿貫單打冠軍的獎杯。

1912年,當法國人決定用磨碎的紅磚重新鋪就法網的比賽場地時,法網和溫網就開始被分割在了網球世界的天涯海角。但懷揣夢想、揚帆啟航的“背靠背冠軍們”將兩項大滿貫的距離又拉近了,他們用輝煌的勝利告訴世界:網球世界的英吉利海峽并非不可跨越。