并非遙遠:類人機器兵

王 浩

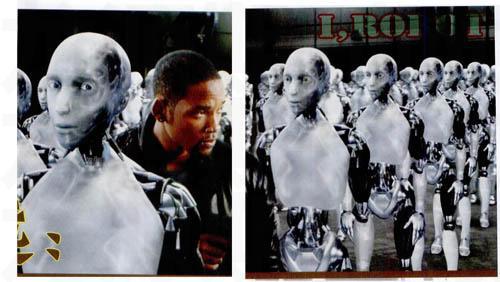

2004年的熱門影片《我,機器人》(《I,Robo七》)營造出一個類人機器人與它們的主人并肩工作的科幻世界。而現實中一些機器人專家預言;2020年,類人機器兵將會出現在戰(zhàn)場。時間如此迫進近,專家預言真的會變成現實嗎?……

美國南加州大學計算機科學與神經系統科學副教授——斯蒂芬·沙爾表示:“未來,直立行走機器人會在民用和軍用領域發(fā)揮作用。”他在陸軍科技會議上還曾說過:“我們有能力在一定程度上創(chuàng)造一個人造‘人,我認為類人機器人是朝這個方向邁出的第一步。人造‘人會在世紀內實現,雖然然它可能并不像影片里那樣‘錚亮照人。”

然而,其他專家都認為,現階段人造“人”仍存在巨大的技術障礙,幾項可以讓機器人像人類一樣“思考”的關鍵技術,如視覺、運動和類型計算,還在基礎研究中。

發(fā)揮“優(yōu)勢”項目

目前,機器人可以通過編制程序來完成一些簡單任務,但對于要與人類一起工作、生活的類人機器人來說,它們需要在真實世界中運行,而不是控制在嚴格的實驗室或工廠里。

對于在汽車裝配線上反復執(zhí)行同樣點焊工作的固定機器人來說,計算機模型可以使它們運行良好。但如果把一個機器人放到工作或研究區(qū)域外,讓它從A點走到B點,則是另外一回事了。真實世界不可預料的事情太多了,研究者不可能為每個事件建立模型。在外部環(huán)境下,如濕滑路面、有巖石以及無數其他障礙時,這就需要機器人有一套反應系統,去發(fā)現這些情況并能迅速做出調整。所以機器人需要“學習”并適應無數的可能情況。

類人機器人只有在可視任務上的表現與人類一樣,才算達到人類行為水平。現代傳感器的性能比人眼強大,它們可以夜視以及分辨細微的色彩深淺變化,而且視野更遠。工程師可以在機器人身上安裝這樣的傳感器,但前提是機器人首先要擁有感知環(huán)境、分析形勢的能力。

實際上,實現這些的技術障礙并沒有想像中那么難,例如,一個機器人沿公路或城市道路行走將會遭遇的事件對象的數量并不是無窮的。弗吉尼亞洲喬治梅森大學的阿爾布斯說,“這個數量非常有限,起碼從計算機科學的觀點來看,大概有1萬件左右的事件對象需要被識別,其他技能也需要類似的數量。但對于計算機來說,1萬個事件根本算不上什么。”

對人類大腦進行研究或逆向工程(reverse engineering)的嘗試會給機器人專家?guī)盱`感,它將使專家們創(chuàng)造出先進的模型,將會加速研制與人類一起工作的協調型類人機器人的研究進程。其是本世紀的重要挑戰(zhàn)之一,科學家們正在進行不懈的努力,不久將會有很大的進展。美國國家工程學會率先迎接了這項“重大挑戰(zhàn)”。

除此之外,超級電腩正接近人類大腦的“思維”能力,其研究的神經系統模型將會使計算機具有能夠感知、思考、計劃和行動的能力。阿爾布斯預測,在20年內,桌面型計算機將能夠達到人類的行為水平。有資料顯示,神經系統模型還有許多其他應用領域,包括為視力或聽力受損的人移植人造視網膜或人造耳耳、為有行動障礙的人安裝義肢等。

認識“不足”領域

目前,對機器人“自主學習”項目的研究尚不夠。不過美國國防高級研究計劃的“小狗”(Little Dog)項目是個例外。“小狗”是一個四足機器

它由研究如何使機器人獨立穿越崎嶇地形的波士頓動力公司制造。公司的介紹材料表明,設計它是為了“探索發(fā)動機原理、動態(tài)控制、環(huán)境感知和崎嶇地形進行技術之間的基本關系。”除了“自主學習”目前在研發(fā)中被忽略外,動力供應是另一個較少受到關注的領域。怎樣才能讓模仿人類行動的機器人攜帶足夠的能量?沙爾說,科技還沒先進到可以脫離實驗室環(huán)境的程度,而這方面正是當下的一個關注點。人類肌肉的激發(fā)機制與能量功效并無相似性,可能的解決辦法是采用被動彈簧組件,在機器人行動時可以存儲和釋放能量,但當前還沒有哪種機械裝置在性能上接近人類或動物的肌肉組織。從波士頃動力公司介紹的“小狗”機器人的材料了解到:這個不到0.3m高的“小狗”也只有大約30分鐘的電池能量。阿爾布斯說,人類肌肉的機理“比現在所能設想的任何事物都復雜”。

并非遙不可及

認識到研制進程中的不足與優(yōu)勢,揚長避短后,我們相信未來出現類人機器人將不再是遙不可及的事情。

但對于何時類人機器兵將會出現在戰(zhàn)場上的問題,涉及軍事機器人講究技術的科學家們一般表示會在2020年,官員們的看法則是2025年。

當機器兵真的出現時,它們可能并不會取代戰(zhàn)場上真正的士兵,或者像士兵一樣使用武器開火。士兵與機器兵之間將更像是一種類似于執(zhí)法官員與他的警犬之間的協助關系。

屆時,達到人類行為能力水平的智能武器系統(類人機器人)將會超越人控系統,因為它們不需要吃飯、睡覺或者上廁所;它們在訓練方面也將花費很少,只需訓練其中一兩個,就可以將程序下載,安裝到其他機器人上;它們可以儲存在箱子里并放到貨船等運輸工具上,就像其他武器裝備一樣,需要的時候就可以拿出來。最重要的是,有它們唯,士兵們就能遠離傷害,因為危險地帶的任務完全指揮類人機器人執(zhí)行就可以了。而且,類人機器人將有可能在許多方面使戰(zhàn)爭形式發(fā)生革命性變化。

當然,在影片《我,機器人》中,有機器人野性大發(fā)并襲擊人類的情節(jié),希望這一部分永遠是科幻小說,而不是科學現實。

編輯/張麗霞