全球大麥發展現狀及中國大麥產業發展分析

陳明賢 張國平

(浙江大學農業與生物技術學院,浙江 杭州 310029)

大麥是全球種植和生產的主要禾谷類作物,用途廣泛,集糧食、飼料和啤酒原料于一身,且耐瘠性強、適應性廣泛,在全球廣泛種植。目前,我國的大麥需求量大且呈持續增長的趨勢,但進口依賴性強。而全球不少國家更是把大麥當成一種重要的出口農產品而賺取大量外匯。因此,大力發展我國大麥產業勢在必行。

1 世界大麥生產和貿易概況

1.1 世界大麥生產概況

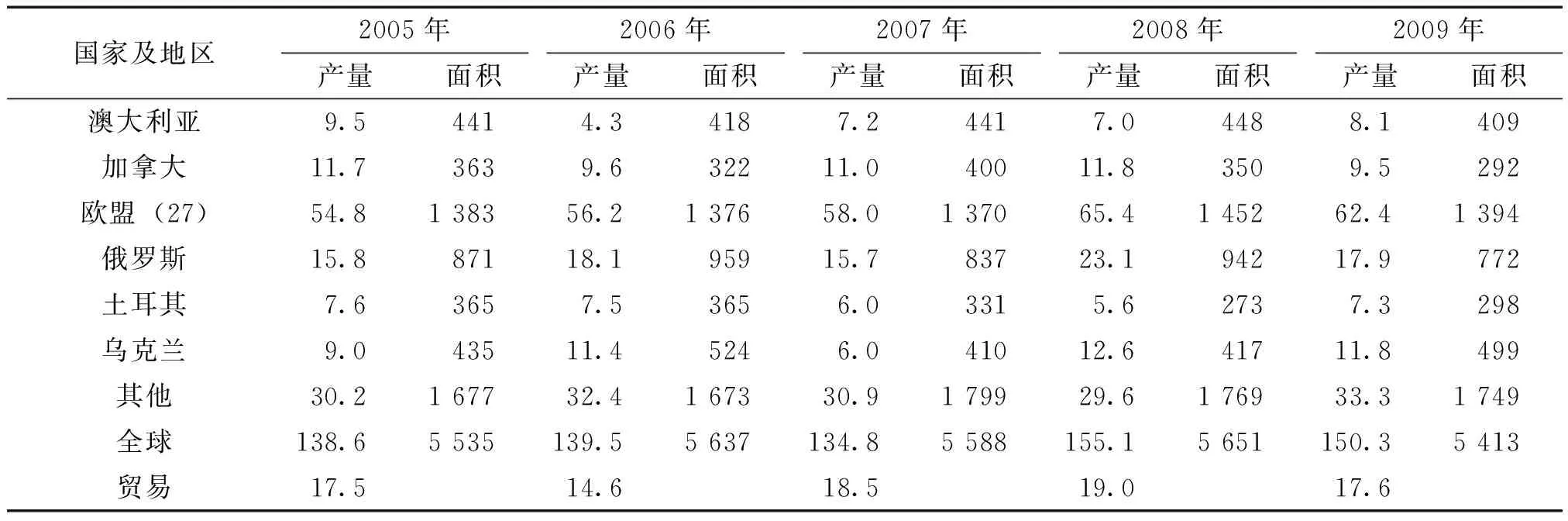

世界上有100多個國家種植大麥,目前常年播種面積約6000萬hm2,年總產量約1.5億t,僅次于玉米、小麥、水稻而居第四位。2009年,全球大麥收獲面積為5413萬hm2,比2000年減少了0.71%,其中各大洲所占比例分別為:歐洲51.3%,亞洲21.5%,美洲10.2%,非洲9.3%,大洋洲7.7%左右。2009年全球總產為1.50億t,比2000年增長了12.9%。其主產國家或地區依次為歐盟、俄羅斯、烏克蘭、加拿大、澳大利亞。2009年,歐盟(以德國、法國、英國、丹麥為主)總產達6240萬t,占全球總產的41.5%,俄羅斯總產為1800萬t,烏克蘭為1183萬t,加拿大950萬t,澳大利亞為810萬t。以上5個國家或地區的大麥生產量占世界大麥總產的73%。

表1 2005至2009年全球大麥供需情況[2,3]

注:產量單位為百萬噸,收獲面積單位為萬公頃。數據來源:FAO(世界糧農組織,2010年)、USDA(美國農業部,2010年)

在過去的20年間,全球大麥種植面積由約7500萬hm2減少到5000多萬 hm2,其中以俄羅斯、美國、印度、中國減幅最為明顯。俄羅斯大麥種植面積由上世紀90年代初的1600萬hm2銳減為現在的800萬hm2,是減幅最多的國家。同期,美國由300萬 hm2減少到目前的130萬hm2。在許多國家,大麥種植面積減少主要是由于玉米和其他麥類作物種植面積增加造成的。

大麥總產的變化與種植面積的變化不成比例。上世紀60年代早期,全球大麥總產為1億t,80年代中期增加到1.7億t,隨后又減至2009年的1.5億t。總產增加歸因于單位面積產量提高。1961年全球單產為1.7t/ hm2,2009年提高到3.9t/ hm2,增加了近1.3倍,這主要是推廣高產品種和改進種植措施的結果。目前世界上單產較高的國家主要集中在歐盟一些國家,其中德國、法國和英國的產量都已經達到6t/hm2左右的水平,加拿大、美國和中國處于中等水平,大約為3~4t/hm2[1],而澳大利亞、印度和土耳其等國單產較低,低于世界平均水平。但總體上看,各國的單產水平都呈上升趨勢。

1.2 世界大麥貿易消費概況

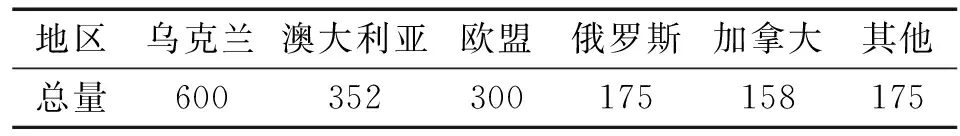

2009年世界大麥貿易量為1760萬t,較2008年降低7.4%,這主要是由于一些主產國受自然災害影響造成大麥產量降低、質量下降之故。全球最大出口國為烏克蘭,約占全球出口的30%,以下依次為俄羅斯、澳大利亞、歐盟和加拿大,這 5個國家或地區的出口總量達全球出口總量的90%。沙特阿拉伯是最大的進口國,2009年進口量達750萬t,約占全球進口總量的42.6%,比2005年增長了6.7%。其次為中國,2009年為150萬t;第3位是日本,達140萬t。

表2 2009年全球大麥主要出口國的出口量 [3] 萬t

表3 2009年全球大麥主要進口國的進口量 [3] 萬t

數據來源:USDA(美國農業部,2010年)

目前全球大麥的70%用于飼料,其次用于制麥芽或其他工業用料,約占16%,僅14%用作食物。歐盟是大麥的主要消費國,全球超過1/3的大麥為歐盟消費,其他依次為俄羅斯、加拿大、土耳其、沙特阿拉伯、美國和中國[4]。

2007年,全球超過1億t的大麥用于動物飼料。歐盟和俄羅斯是最主要的大麥飼料消費國,加拿大、沙特阿拉伯和土耳其緊隨其后。大麥作為工業原料,2008年全球消費2740萬t,已成為第二大工業谷物。這些大麥大多用來制造麥芽。由于全球啤酒產量不斷增長,麥芽需求量也隨之增加,2010年全球麥芽需求量為1 900萬t。在食用上,一些生態環境惡劣或農業落后的國家或地區,大麥仍是不可或缺的口糧。此外,由于大麥營養成分符合“三高兩低”的要求,一些國家也把大麥加工成各種保健和功能食品食用。全球大麥食物消費量從1990年的1730萬t增加到2005年的2370萬t[4]。可以認為,隨著人們對大麥營養功能認識的深入,大麥的食物消費量還會不斷增長。目前大麥用作食物最多的國家是中國,2005年達400萬t,其次為美國,約290萬t;而人均消費量最高的是沙特阿拉伯,為35kg,其次為德國、埃塞俄比亞、英國、美國和俄羅斯[4]。

1.3 我國主要大麥進口國的大麥生產概況

2005年以來,我國年均進口大麥約170.8萬t,居世界第二位。其主要進口國為澳大利亞、加拿大和歐盟。

澳大利亞2005至2008年大麥收獲面積年均約為446.9hm2,年均總產約為705萬t。該國是全球大麥主要出口國,約占全球大麥出口的19%。我國從澳大利亞年均進口100 萬t左右。近年由于澳大利亞自然災害嚴重,質量和產量均受很大影響,使我國從該國的進口量顯著減少,2009年僅為83萬t。加拿大年均種植約360萬hm2,產量約為1000萬t,2009年總產為950萬t,比2008年減少19.5%。我國從加拿大進口的大麥總量2009年為49.07萬t,比2008年的21.93萬t增長1倍多,這主要是由于當年澳洲大麥產情欠佳之故。歐盟2009年大麥總產為920萬t,較2008年的1170萬t有明顯減少,但當年歐麥質量較佳,我國從中進口量增加,達41.92萬t,比2008年增長了245%。

2 中國大麥產業發展分析

2.1 中國大麥生產現狀

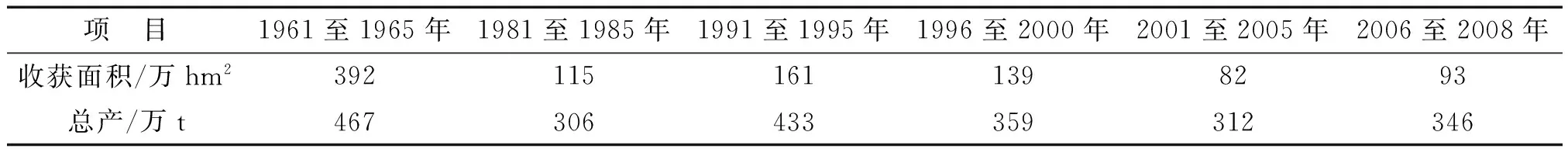

中國是世界大麥的主要消費國,然而我國大麥播種面積自上世紀60年代以來顯著下降。1961年我國大麥播種面積約為353萬hm2,以后播種面積不斷減少,2001年降到最低值,僅77萬hm2。2002年后又以每年5萬hm2左右的速度恢復增長,但與上世紀中期相比,仍有很大的差距。

總體上,中國大麥單產呈上升趨勢。從1961年的1.05t/hm2提高到2005年的4.14t/hm2,提高了近3倍。但近年來因受自然災害影響,單產水平有所下滑,2009年為3.24t/ hm2。隨著大麥品種的改良和種植措施的改善,我國大麥單產還有較大的提高空間。

從總產上看,我國大麥總產基本呈下降趨勢。上世紀60年代初年均為467萬t,以后不斷減少,90年代中期雖有所恢復,曾達430萬t左右,但也未達到60年代中期的生產水平。1998年又呈明顯下降,2000年總產降至最低值,為264.6萬t。近年來,大麥總產又處于小幅增長階段。

表4 中國大麥生產狀況 [2]

數據來源:FAO(世界糧農組織,2010年)

2.2 中國大麥消費現狀

國內大麥消費目前主要用于飼料。與“飼料之王”玉米相比,大麥的總能量雖較低,但其蛋白質、氨基酸、粗纖維、微量元素和維生素含量均高于玉米,因此常被用作優質飼料的配料[5]。但目前我國的大麥飼料仍主要停留在農戶直接喂飼畜禽的階段,很少開發出適合畜牧業需要的大麥配合飼料。

國內大麥第二大消費是用于啤酒原料。近20年來,我國的啤酒工業迅速發展,啤酒產量以每年6%左右的速度增長。2002年我國啤酒總產量躍居世界第一,達到2418萬L,消費大麥310萬t。目前,我國啤酒工業仍有較大的發展空間,預計2010年啤酒年產量達到4200萬L,需啤酒大麥360萬t左右。由于我國優質啤酒專用大麥品種選育研究滯后于啤酒工業的迅速發展,以及缺乏大規模化的原料生產基地及設備等因素,我國的啤酒原料主要依賴進口[6]。2009年,我國進口啤酒大麥173.8t,自給率僅為55.4%。但近年來,國產大麥制麥工藝有明顯改進,啤酒大麥的品質也有一定的改善,以及中國啤酒企業對啤酒原料供應的反思等,國產啤用大麥的用量呈增加的趨勢,相應地進口量下降。

中國是大麥食用消費最多的國家,年均達400萬t,主要消費人群在藏民地區。

2.3 國內大麥價格影響因素

一方面,大麥是農產品,其市場價格與其他農產品一樣,受自然因素和市場因素的影響。另一方面,我國大麥市場國外進口份額較大,因此其價格也受海運費和大麥出口國的匯率影響。影響國內大麥市場價格的主要因素有:(1)產情,大麥作為商品,其供給情況,即大麥總產量和質量影響大麥的市場價格。當然,產量和質量又受國內外大麥播種面積、單產水平和質量等因素的影響;(2)運費,我國大麥自給率低,國外大麥進口到中國市場的過程中必然受到海運費的影響;(3)匯率,我國大麥主要進口國澳大利亞、加拿大、法國的本國貨幣與美元之間的匯率變化也直接影響國內大麥價格走勢。輸出國貨幣兌美元匯率的變化影響到出口國大麥的成本價,進而影響國內大麥價格。

2.4 中國大麥產業發展的存在問題與對策

長期來,大麥在我國并未列入主要農作物的范圍,通常視為雜糧,農戶從種植上栽培管理相對較為粗放;在政策上,大麥沒有小麥、玉米等主要糧食作物的良種補貼及最低收購價制度,因此嚴重影響農戶的種植積極性,使我國大麥生產以小農戶分散生產為主,難以進行標準化生產規模的推廣和生產過程的控制,進而造成大麥品質極不穩定,生產成本高,市場價格低,故與國外大麥競爭中處于劣勢。

為解決以上抑制大麥生產的問題,應采取以下措施:第一,加強育種工作,選育優質專用品種[7]。當前應大力選育優質專用啤用、飼用大麥品種,這是推進我國啤酒及飼料工業健康發展的基礎;第二,建立專用大麥生產基地。應該明確國產大麥的基本產區,即建立長期而穩定發展的產區,以緩解我國小農戶分散生產的負面效應;第三,加大政府支持力度,建立相關扶持政策。政府應把大麥列為主要農作物之列,實行良種補貼和最低收購價制度,以調動農民積極性。

3 結語

大麥由于適應性強、生育期短、產量高、用途廣而在全球廣泛種植。歐盟、澳大利亞、加拿大等一些發達國家更是積極鼓勵大力發展大麥產業,我國大麥產業應積極借鑒國外的先進經驗,加快我國大麥的產、供、銷體系建設,使我國的大麥產業健康、可持續發展。

[1]張字萍,韓一軍. 中國大麥生產和消費及供求形勢[J]. 農業展望,2007(6):38-40

[2]FAO.2010. Food and Agriculture Organization. Published online at http://www.fao.org

[3]USDA.2010. United States Department of Agriculture. Published online at http://www.usda.gov

[4]Guoping Zhang, Chengdao Li, Genetics and Improvement of Barley Malt Quality[M].China: Zhejiang University Press,2009:2-12

[5]英敏,劉貴林. 貴州飼料大麥生產現狀與開發利用展望[J]. 貴州畜牧獸醫,2003,27(2):14

[6]周紅星. 我國啤酒大麥產銷中的問題及對策[J]. 中國食物與營養,2005(4):38-39

[7]楊建明,沈秋泉,汪軍妹,朱靖環. 我國大麥生產、需求與育種對策[J]. 大麥科學,2003(1):1-6