例談如何增強物理實驗教學實效性

馬張留

(泰興中學 江蘇 泰興 225400)

物理實驗是物理教學的重要內容和有力工具,在基礎教育階段應當引起足夠重視.但在現實中存在著教師講實驗,學生聽實驗、看實驗、練實驗等現象,這樣的教學制約著學生的發展,不利于提高學生發現問題、分析問題和解決問題的能力.本文以“牛頓第三定律”的教學設計為例,闡述如何增強物理實驗教學的實效性.

學生在課前對牛頓第三定律已經有了初步的認識,教師在課堂上如果停留于問題的表面,學生不會有多大收獲.因此本節課的教學重點應是通過實例分析,使學生更深刻地理解牛頓第三定律的內涵,并能在具體問題中加以應用.而如何設計實驗,由實驗推導結論,用結論解釋現象,則是教學的難點.筆者通過聽課、問卷調查等多種途徑,比較了若干不同的教學設計,總結出充分發揮物理實驗的教學功能,應從以下三個方面著手.

1 設置懸念,激發學生學習興趣

通過比較四位老師的不同做法,筆者發現,教師在引入新課時,若能突破傳統,改變演示實驗的呈現方式,甚至讓學生積極參與體驗,能有效激發學生的好奇心和求知欲,使實驗教學成為培養學生學習興趣的出發點.

且看這四位老師的做法:甲老師運用多媒體課件,播放兩組動畫.一是水面上靜止著兩只小船,一人在其中一只船上推另一只船,兩船分別向相反方向運動;二是兩塊磁鐵之間的吸引與排斥作用.乙老師做了一個演示實驗,即把磁鐵和鐵條放在浮于水面的軟木塞上,讓它們彼此靠近但不接觸,可以看到兩者相互吸引.丙老師也做了一個演示實驗,將一只充氣球的氣嘴放開,氣球里的空氣迅速噴出,同時氣球向相反方向運動,還花了幾分鐘時間播放發射“神七”的視頻.丁老師要求學生拍手鼓掌,根據自己的體驗說出感受,引導學生分析鼓掌時左、右手的受力情況.

雖然老師們最終都能引導學生得出正確結論,但比較下來,丁老師的做法讓學生體會最深刻、理解最透徹.學生的體驗活動,不僅營造了寬松、活潑的學習氛圍,還有利于激發學生的學習興趣.甲老師僅用電腦動畫演示實驗,說服力很弱;乙老師所做演示實驗具有一定的典型性,但實驗現象對學生來說并不新鮮,毫無懸念可言,無法在學生的頭腦中引起認知沖突,因而教學效果較差;丙老師提供的實驗素材,若在講授“反沖現象”時運用可能更合適.

2 引導探究,改善學生學習方式

筆者研究發現,在實驗探究或驗證物理規律時,如果教師能創設一種類似于科學探究的情景,使學生自主地發現問題、設計實驗、操作實驗、表達交流,不僅有利于他們獲得知識和技能,同時也使其情感與態度得到有效發展.

我們來看一位老師較為成功的做法:為了定量研究物體間的相互作用力的關系,他要求學生自行設計簡單的實驗進行探究.同學們經過熱烈的討論與交流,最終提出了以下兩種實驗方案.

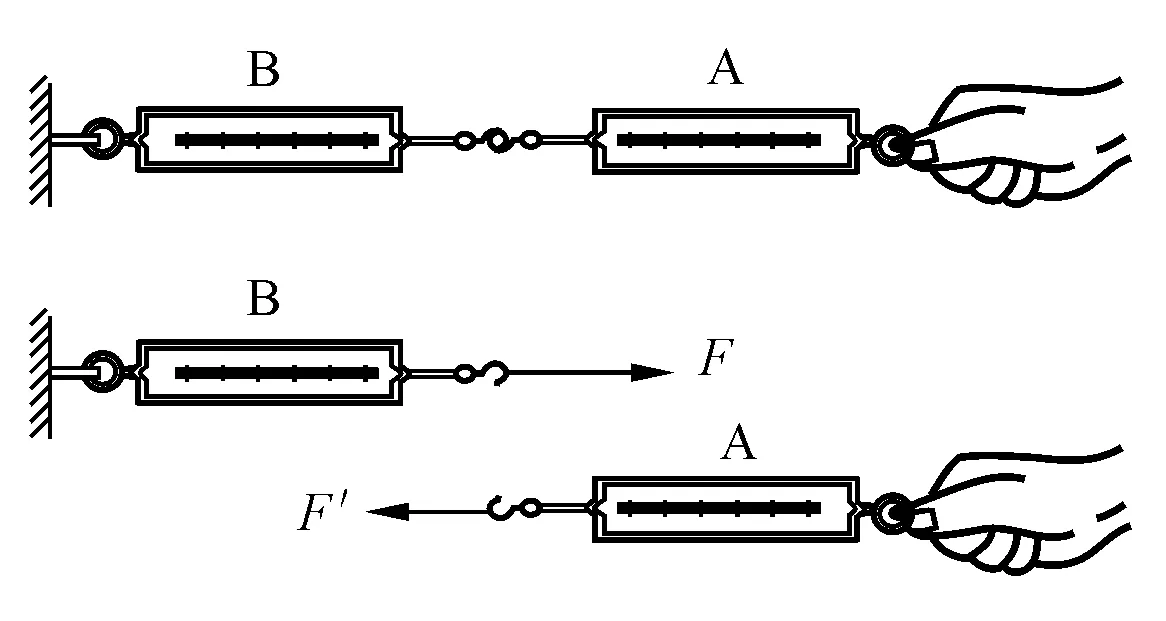

圖1

方案一:利用兩把彈簧測力計.先將彈簧測力計A、B沿同一直線對拉,接著讓彈簧測力計A拉著彈簧測力計B做勻速、變速運動,分別觀察彈簧測力計的示數(圖1).

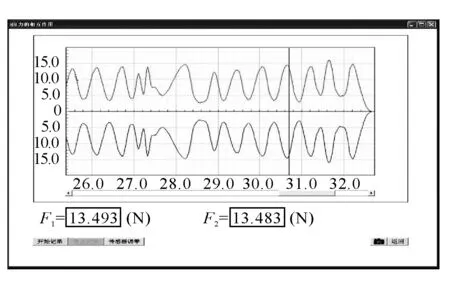

方案二:用兩個力傳感器互相對拉,分別讓它們做勻速、變速運動,觀察力與時間的關系圖像,研究這一對力的大小是否始終相等(圖2).

圖2

接著老師帶領學生對這兩個方案進行評議,同學們經過辯論發現,如果進行操作,要做到一邊讓彈簧測力計運動,一邊仔細讀數,比較困難.而用傳感器就能夠很好地解決這個問題.

同學們選擇方案二進行實驗,計算機屏幕上顯示出相互作用力隨時間變化的曲線,可以明顯觀察到它們的同步變化,效果比較理想.實驗結果如圖3所示.

圖3

3 生成問題,培養學生質疑意識

通過前面的學習,大部分學生已經理解了作用力與反作用力的等量關系,但要他們運用牛頓第三定律將生活中的一些現象解釋清楚,并不那么容易.筆者研究發現,在解釋現象時,老師若直接講解,效果很不理想,如果通過實驗或活動創設物理情景,則能促進學生積極思維,不斷提出問題,進一步弄清問題的本質和內在聯系,質疑意識在運用知識的過程中不斷得到強化.

例如,一位教學經驗豐富的老教師是這樣做的:挑選一胖一瘦兩名學生出來拔河.當甲把乙拉近自己時,同學們都說“甲的力氣大”.教師設疑“這是否意味著甲拉乙的力大于乙拉甲的力呢?”同學們開始思考.接著,教師又讓學生展開想象的翅膀,提出使甲同學敗陣的辦法.同學們提出建議若干.甲同學選擇其中一種,比如穿上旱冰鞋比賽,他果然輸了.

通過生動有趣的學生活動,再現生活情景,后來改變條件進行實驗,起到對比強調的作用,這樣學生才真正弄懂了:不管甲乙同學哪個贏,他們給對方的拉力的大小一定相等,而比賽的輸贏,還與地面給同學的最大靜摩擦力的大小有關.此時,再讓學生自行解釋一些現象,如為什么以卵擊石時,雞蛋破而石不破,便是水到渠成的了.