甘河加格達奇段水功能區排污控制區納污能力測算

司國佐,周連芳

(大興安嶺水文局,黑龍江加格達奇165000)

隨著現代科技進步、工農業生產的迅猛發展以及人類生活日新月異的變化,造成對水環境的影響日益突出,大量的工業廢水和生活污水(有的甚至未經處理)排入附近的江、河、湖、海等水體,造成不少水域的嚴重污染。水環境污染嚴重制約了經濟的發展,危害生態環境、影響人民生活和身體健康。我國在總結西方國家經驗基礎上探索了適合我國國情的水污染防治路線:采用人工處理與合理利用自然凈化能力結合的技術路線,實行濃度控制和總量控制相結合的管理制度。這些管理制度是建立在合理利用納污能力(水環境容量)這個基點上的,因此掌握水域的納污能力,必將為水污染的防治和控制管理提供重要的科學依據。從一定意義上講,水域的納污能力也是一種資源,只有弄清了水域的納污能力,才能合理利用納污能力,對其既不造成破壞又不造成浪費,為水資源的合理開發、綜合利用提供決策依據。

水域納污能力是指在設計水文條件,某種污染物滿足水功能區水質目標要求所能容納的該污染物的最大數量。納污能力實際上由三部分組成,即稀釋容量、遷移容量和凈化容量,稀釋容量、遷移容量取決于水域的水量和流速,凈化容量取決于水體對污染物的降解程度。水域納污能力的大小取決于功能區的來水水質、水質保護目標、水功能區的長度、水功能區所在河流的設計流量與流速,以及污染物綜合衰減系數等因素。本文對甘河加格達奇段水功能區排污控制區的納污能力進行測算。

1 基本概況

素有“萬里興安第一城”的加格達奇,是大興安嶺地區行政公署駐地,也是全區的政治、經濟、文化中心和交通樞紐,城市人口15.6萬人。整個加格達奇區唯一的地表水資源就是境內只有55 km的甘河,它是嫩江上游右岸的第一大支流,甘河全長490 km,為地方的工業生產及飲用水做出了巨大的貢獻。特別是1998年國家對大興安嶺實施天然林保護工程后,經濟類型由林業經濟向林區經濟轉型,木材精深加工、綠色特色食品、北藥、礦產等多種接續和替代產業蓬勃發展,促進了地方經濟的發展繁榮,當地政府出臺一系列招商引資的好政策,不斷吸引外地投資。任何產業的發展都離不開水資源,在利用水資源的同時也會對水資源造成污染。無論發展哪種產業,前提都應保護大興安嶺的這片綠色。經濟的發展固然重要,在發展經濟的同時,要做到污染防治與生態環境保護并重,決不能走先污染后治理的這條路,這是大興安嶺作為生態功能示范區主體功能區規劃的要求。因此,在開發前和開發過程中,必須加強礦產資源開發與生態環境治理的監督管理,掌握當地水域的納污能力,合理利用水資源,這對發展地方經濟具有重要的理論意義和現實意義。

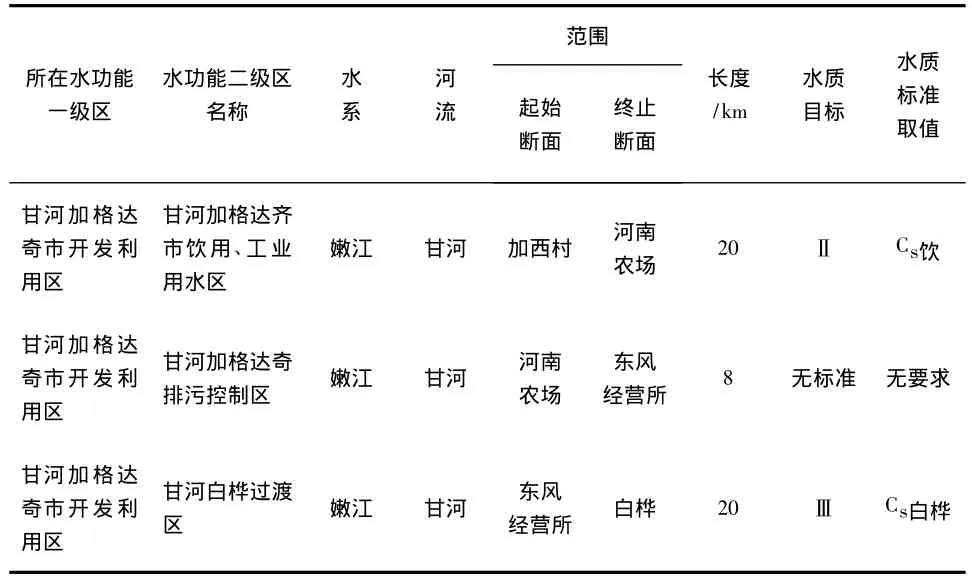

《根據黑龍江省地表水功能區標準》DB23/T740—2003,大興安嶺加格達奇段水功能區劃分為甘河加格達奇市飲用、工業用水區,甘河加格達奇排污控制區及甘河白樺過渡區共3個區。全區居民的生活污水及工業廢水均排放到甘河加格達奇排污控制區,掌握此區的納污能力,無疑成為地方政府進行水污染防治和控制管理的決策依據,同時也是合理利用水資源,發展地方經濟的重要依據。本文正是基于現實需要,對甘河加格達奇排污控制區的納污能力進行了測算,而對于河道較短的飲用水源區納污能力為0,過渡區可參照排污控制區的計算方法進行測算,本文不做測算。甘河加格達奇段各水功能區的范圍及相應水質目標見表1:

表1 甘河加格達段水功能區劃及水質標準

2 水域納污能力的計算方法

2.1 水質模型

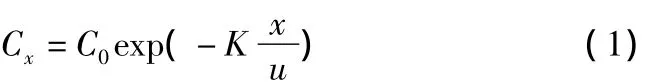

甘河河道屬于寬深比不大的中型河道,污染物質在排放到水體中后,在較短的縱向距離河段內基本上能在斷面內達到均勻混合狀態,污染物濃度在斷面上橫向變化不大,忽略不靈敏因子縱向分散的作用,可用一維水質數學模型模擬污染物沿河流縱向的遷移轉化規律。一維水質數學模型公式為:

式中:Co為初始斷面的污染物濃度,mg/L;Cx為經過x為距離后的污染物濃度,mg/L;K為污染物綜合衰減系數,1/s;x為沿河段的縱向距離,m;u為設計流量下河道斷面的平均流速,m/s。

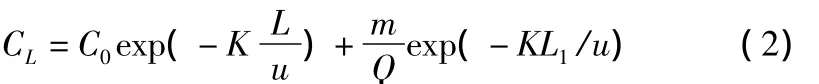

考慮到同一功能區內沿河經常分布多個入河排污口,計算時,需要將排污口的分布加以概化,概化主要有兩種方法,概化為均勻分布或概化為一個集中點。下面是將入河排污口概化在功能區的集中點時的功能區下斷面的污染物濃度及其相應的水域納污能力的計算公式。

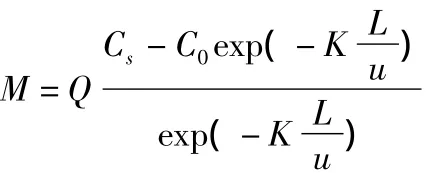

式中:CL為水功能區下斷面污染物濃度,mg/L;L為水功能區的長度,m;L1為入河排污口距離下斷面的縱向距離,m;Q為設計流量,m3/s;其余符號意義同前。

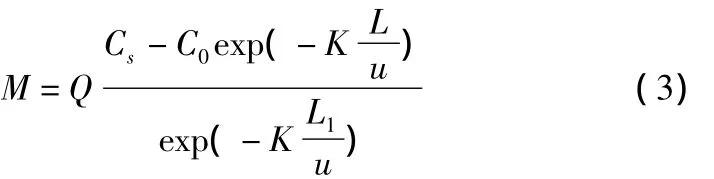

式中:Cs為水功能區下斷面污染物的目標濃度,mg/L;其余符號意義同前。

2.2 水質模型參數的確定

2.2.1 設計流量和設計流速

采用保證率為75%的最枯月平均流量;設計流速為設計流量對應的斷面流速。根據甘河加格達奇水文站資料情況,選取建站自有資料1972年~2008年共37 a中每年的最枯月平均流量作為樣本,進行P-Ⅲ型頻率計算,求得P=75%保證率下的設計流量為0.968 m3/s,設計流量下的過水斷面的平均流速為0.30 m/s。

2.2.2 污染物的綜合衰減系數

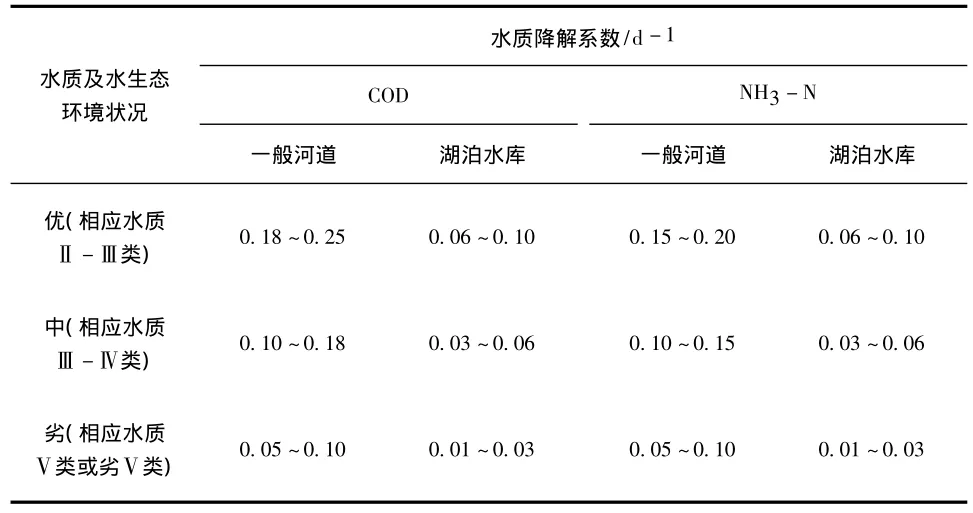

污染物的綜合衰減系數不單是污染物在河道中隨水流輸移過程中,由于物理、化學和生物作用而發生降解,而且其降解速度與河流的水文條件,如水深、流量、流速、水溫、泥沙、污染物含量以及河道的形態等因素有關,因此將各種影響因素概化為污染物的綜合衰減系數K,作為綜合反映污染物降解的強弱程度。在實際應用中,不同河流不同時期影響因素千差萬別、復雜多變,使得K很難確定,《水域納污能力計算規程》(SL348―2006)中給出的3種方法中,分析借用法與經驗公式法精度較難保證,而實測法要求的實驗條件較嚴格,很難操作,此3種方法均不適用。本文根據當地的實際情況,將2005年、2009年兩個水功能區監測年份中檢測得到的加格達奇水文站、東風經營所及入河排污口的污染物檢測數據、加格達奇水文斷面實測水位資料相應的河段流量、流速,及設定的K等帶入水質模型,在排污控制區、過渡區內逐日模擬東風經營所斷面及白樺斷面污染物濃度變化與實測濃度值比較來擬訂綜合衰減系數。經過多次對K的調整,選取模擬過程與實測值擬合較好時的系數。并將污染物在兩個不同功能區中選好的系數進行均值計算,最后得出甘河加格達奇段COD的K=-0.19/d-1,NH3-N的K=-0.17/ d-1。中國環境規劃院在《全國地表水水環境容量技術復核要點》2004年提出了水質降解系數參考值見表2。

表2 水質降解系數參考值表

本次分析的河段水體水質狀況屬于Ⅱ-Ⅲ類,所以綜合衰減系數K在上表推薦的參考值范圍,說明成果有一定的合理性,可以在甘河加格達奇段采用。

2.2.3 初始斷面的污染物濃度及水質目標值

初始斷面污染物濃度Co取2004-2008年的多年平均值;水質目標以《黑龍江省地表水功能區標準》DB23/T740—2003所規定的管理水質目標作為控制標準,目標值則根據《地表水環境質量標準GB3838-2002》中相應的水質類別對應的數據來確定。

2.3 水域納污能力的測算

不同的水功能區劃對水質的要求不一,可用地表水環境質量標準GB3838-2002控制,而排污控制區在標準中未作水質要求,要計算排污控制區的納污能力,必須根據過渡區出水水質目標Cs白樺推求過渡區入口斷面允許的最大濃度C東風表示。由《黑龍江省地表水功能區標準》DB23/T740—2003查得過渡區出水斷面目標水質是Ⅲ類。根據公式(2)計算甘河加格達奇段排污控制區下斷面東風經營所斷面的最大允許濃度。

本文計算的排污控制區內只有一處入河排污口,且其位置靠近排污控制區上斷面,將排污口位置處理為恰在排污控制區上斷面處。根據公式(3)計算排污控制區的納污能力。

4 結論

通過對甘河加格達段水功能區排污控制區納污能力的測算,得出此排污控制區的COD納污能力為1 260.2 kg/d,氨氮納污能力為86.3 kg/d。由于甘河屬于季節性河流,一年當中豐、平、枯各水期的水文因素相差很懸殊。在計算納污能力時選擇的設計流量,如按全國統一選擇90%保證率或者近10 a最枯月流量,北方的河流計算單元設計流量非常小,甚至為零,根據中國環境規劃院在《全國地表水環境容量核定有關技術問題的說明》2004年建議北方河流,可考慮按照75%保證率進行選擇參考設計流量,進行水環境容量(納污能力)計算,得到可參考的水環境容量。本文是按照75%保證率進行選擇參考設計流量的條件下進行甘河加格達段水功能區排污控制區納污能力的測算,得到可參考的納污能力。為更準確地測算到甘河加格達段水功能區排污控制區的納污能力,還應在基準條件下測算的可參考的納污能力基礎上,再進行不同水期的納污能力測算,測算方法同上。

[1] 黑龍江省技術監督局.DB23/T740-2003黑龍江省地表水功能區標準[S].哈爾濱:黑龍江省科學技術出版社,2004.

[2] 國家環境保護局,國家質量監督檢驗檢疫總局.GB3838-2002地表水環境質量標準[S].北京:中國環境科學出版社,2002.

[3] 中華人民共和國水利部.SL348-2006水域納污能力計算規程[S].北京:中國水利水電出版社,2006.

[4] 張文志.采用一維水質模型計算河流納污能力中設計條件和參數影響分析[J].中國西部科技,2007(5):43-45.