林甸灌區排漬設計

田秋穎,林曉紅,宋長虹

(1.蘭西縣水務局,黑龍江蘭西 151500;2.巴彥縣水務局,黑龍江 巴彥 151800; 3.黑龍江省水利水電勘測設計研究院,哈爾濱 150080)

灌區位于黑龍江省西部地區林甸縣東部,北面以雙陽河南堤為界,東至引嫩總干,西北、西南分別以林甸縣至富裕和林甸縣至黎明鄉公路為界,南面以中部澇區的三排干為界。雙陽河在灌區北側通過,灌區內部沒有明顯的河流水系。灌區現有水田灌溉面積0.4萬h m2,本次設計灌溉面積近1.65萬h m2,其中水田0.93萬 h m2、旱田0.72萬h m2。灌區內土壤黏重,鹽堿化程度比較重,在灌區設計時應充分考慮土壤鹽漬化問題,建設一個以排澇排鹽堿相結合的排水排鹽系統。

1 制漬排水工程技術措施的初步選擇

根據林甸灌區土壤情況,防止區內鹽堿化的加重,在排水設計時考慮了排漬。制漬排水工程技術措施包括:明溝排水、暗管排水、鼠道排水和其他方式排水等,各種措施的優、缺點如下:

1.1 明溝排水

如果排水地區土質滲透性好,可以考慮制漬與除澇排水采用同一套系統,但明溝排水開挖深度要滿足控制地下水位的要求。若土質透水性能很差,采用明溝控制地下水位時,可能需要很大密度。將造成占地過多,并影響農業耕作,此時考慮采用其他方式。所以本灌區是否采用明溝排水應該和其他方式進行經濟比較后決定。

1.2 暗管排水

由于暗管埋于地下具有不占地、使用年限長、便于田間耕作及交通等優點,國內外實踐證明,這是農田制漬排水的發展方向,隨著波紋管塑料管的使用和施工的機械化,使農田暗管排水發展到了一個新的階段。塑料原料較貴時,可利用當地材料加工制作各種水泥管或瓦罐。所以本灌區適合采用暗管排水,但應該與其他方式進行經濟比較后決定。

1.3 鼠道排水

在重黏土地區,為達到一定的標準需要暗管間距很密,這樣會造成投資過高而無法實施,在這種情況下鼠道是一種很有效的方法。其優點是施工簡便,不需要管材,造價低廉,且對排除犁底層滯水和地面殘留積水特別有效,但因其排水深度較淺,使用年限短(一般3a左右),所以它只是一種輔助排水措施。本灌區要求排漬深度為1.8m,所以不適于鼠道排水。

1.4 其他方式

線縫溝是用犁刀劃破阻水的犁底層以消除上層滯水。土暗溝是人工開挖溝槽而成,它與暗管和鼠道由某些相似之處,但往往需要年年施工,還因暗土溝用工較多逐漸被其他方式所代替。所以本灌區也不應該選用這兩種方式。

以上幾種方式可以因地制宜的組合使用,通過比較發現兩種方式不適用于本灌區所以在在設計時,應該進行明溝和暗管兩種方案比較,根據溝道的不同級別確定不同的排水方式。

2 末級固定排水溝和吸水管間距計算

排水末級固定溝道為農溝,農溝間距為100 m,考慮排漬時重新確定水溝和吸水管間距。

2.1 水田排水溝

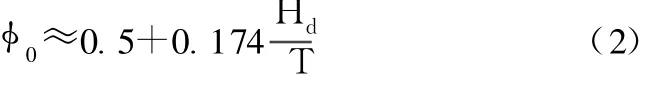

水稻區田面有淹水層排水溝邊坡陡直不計溝中水深穩定滲流情況下的排水溝間距按公式:

式中:B為末級固定排水溝間距,m;K為排水地段含水層平均滲透系數,m/d;H為田面水位與溝底高程之差即排水溝的作用水頭,m,取1.8 m;Q為設計要求的稻田滲漏強度,m/d,取0.0003 m/d;Ф0為穩定滲流情況下排水溝排水地段的滲流阻抗系數;Hd為排水溝的有效深度,m,取1.6 m;T為排水地段含水層的平均厚度,m。

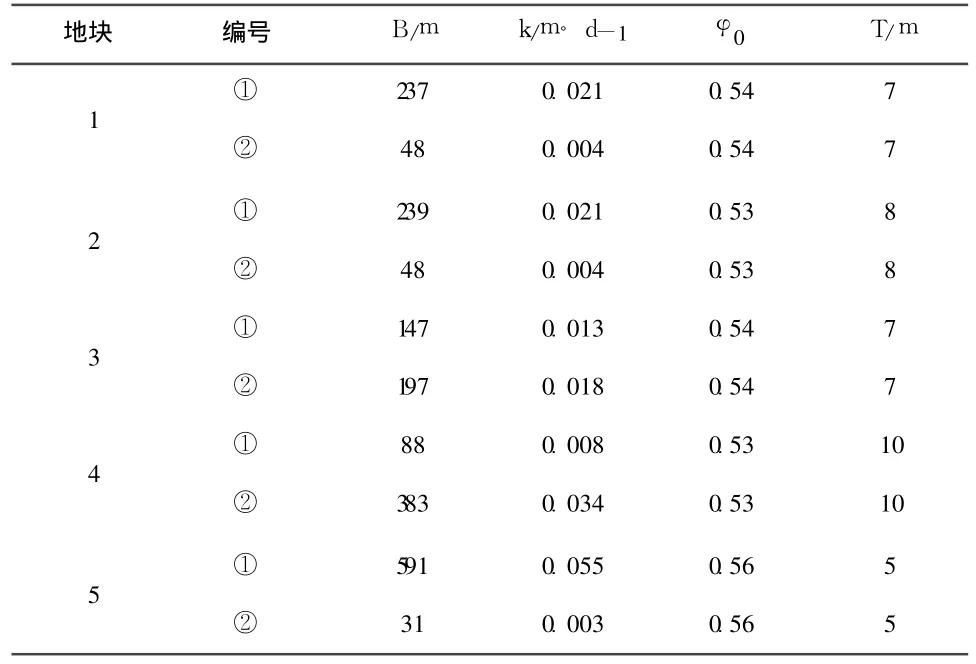

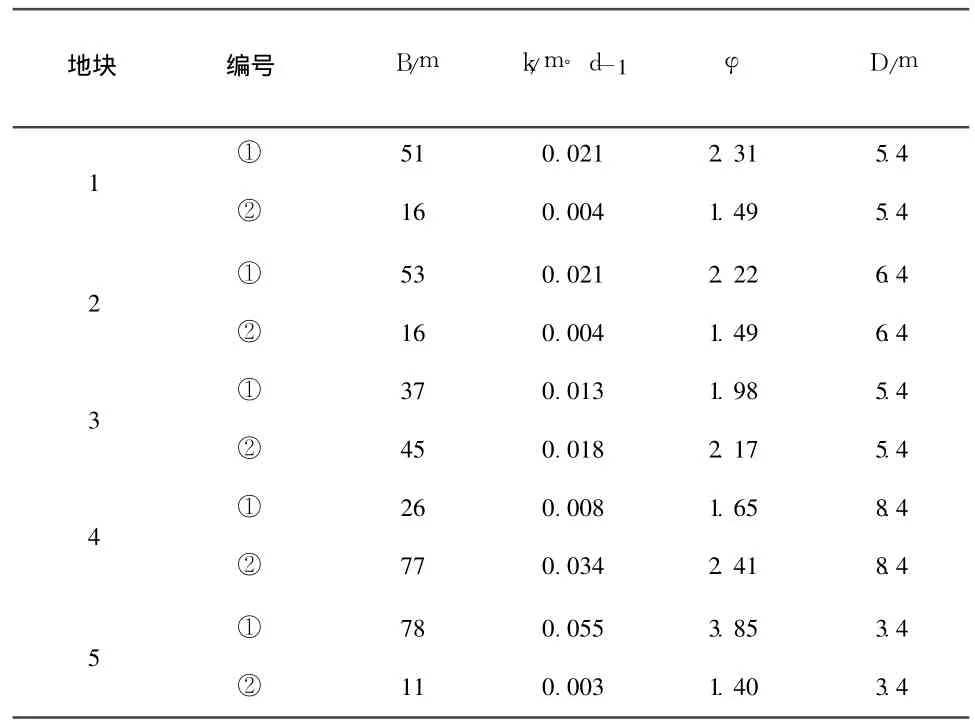

計算結果詳見表 1。

表1 不同土質水田排水溝計算間距表

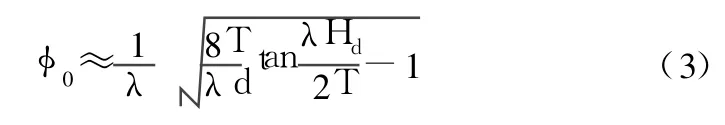

2.2 水田吸水管

水稻區田面有淹水層吸水管內充滿水穩定滲流情況下的吸水管間距按以下公式計算:

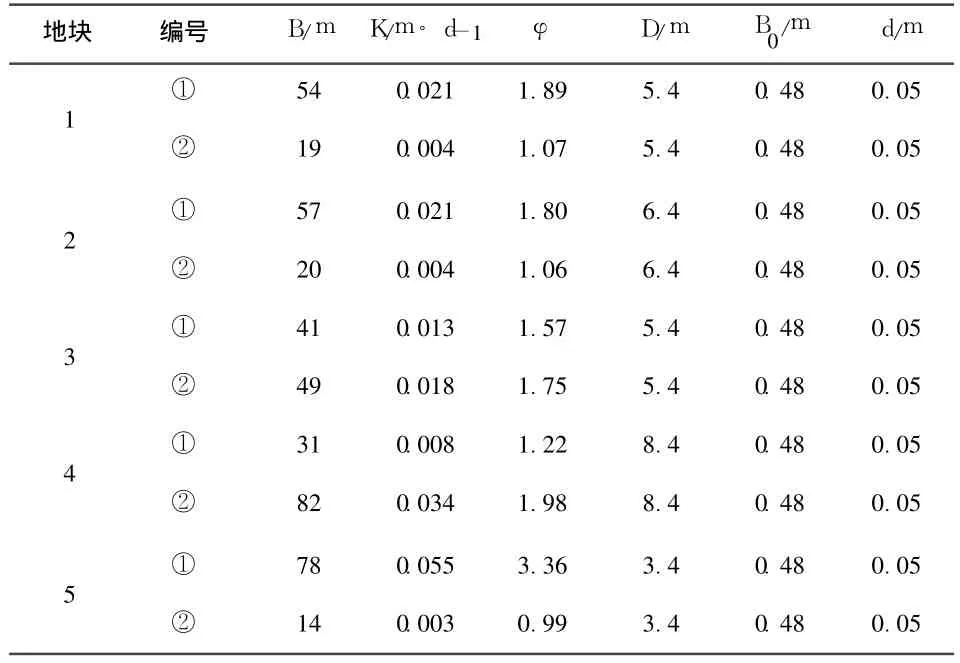

式中:B為吸水管間距,m;Hd為吸水管埋深,m,取1.6 m;H為吸水管的作用水頭,m,管內為有壓水時為有壓時,H為田面水位與吸水管承壓水位之差;管內為無壓水時,H為田面水位與吸水管中心高程之差,取1.8 m;d為吸水管外圍直徑, m,0.05 m;Ф0為穩定滲流情況下吸水管排水地段的滲流阻抗系數。詳見表 2。

表2 不同土質水田吸水管計算間距表

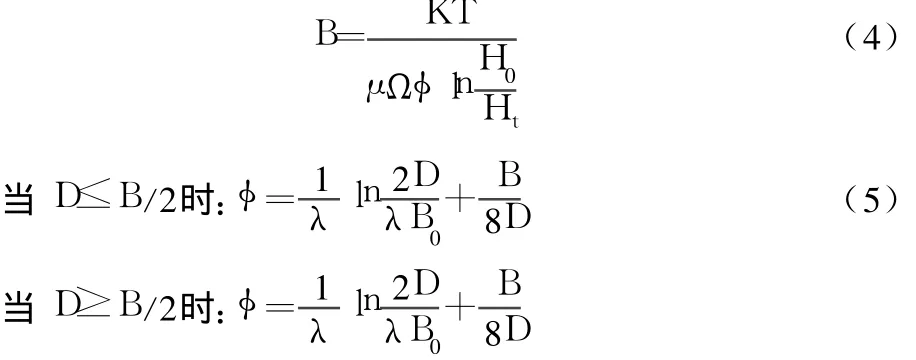

2.3 旱田排水溝

旱作區田面無淹水層地下水位逐漸降落,起始地下水面形狀近似二次方曲線,不考慮蒸發影響,非穩定滲流情況下的排水溝間距按以下公式計算:

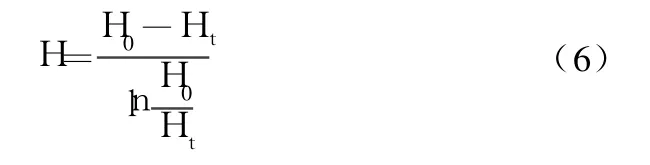

式中:H0為地下水位降落起始時刻,排水地段中部地下水位高于溝內水面的作用水頭,m,取1.6m;Ht為地下水位降落到t時刻,排水地段中部地下水位高于溝內水面的作用水頭,m,取1.3 m;Hd為排水溝內水面至地面的垂直距離,即排水溝的有效深度,m,取1.7m;T為設計要求地下水位由H0降到Ht的歷時,d,取4 d;μ為地下水面變動范圍內的土層平均給水度,取0.01;Ω為地下水面形狀校正系數采用(0.7~0.8),取0.7;Φ為非穩定滲流情況下排水溝排水地段的滲流阻抗系數;D為溝內水面至水平不透水層表面的垂直距離,m;B0為溝內水面寬度,m,0.10 m。

綜合考慮灌區主要旱田種植作物的耐漬深度和耐漬時間,確定旱田作物在4 d內,地下水位由地表下降 0.5m,考慮作物耗水和田面蒸發,計算時從田面以下0.2m開始,計算結果見表 3。

表3 不同土質旱田排水溝計算間距表

2.4 旱田吸水管

計算旱田吸水管間距時,依據旱田排水溝間距的計算公式,,但式中Ω=0.8~0.9(取0.8),非穩定滲流情況下吸水管排水地段的作用水頭,m,按下式計算:

計算結果詳見表 4。

表4 不同土質旱田吸水管計算間距表

2.5 排水溝和吸水管間距確定

經計算確定,水田排水溝或吸水管排漬間距為100m,溝深或埋管深度為1.8 m;旱田排水溝或吸水管排漬間距為50 m,溝深或埋管深度為1.8m。計算結果與規范《灌溉與排水工程設計規范》(G B 50288-99)無試驗資料時黏土、重壤土末級固定排水溝(或吸水管)深度(埋深)和間距的范圍值基本一致。

3 吸水管與集水管管徑設計

3.1 設計流量

排水暗管的設計流量可按公式計算確定

式中:Q為排水暗管設計流量,m3/s;C為排水流量折減系數; q為地下水排水強度取值,m/d;A為排水暗管控制面積,m2。

3.2 管徑確定

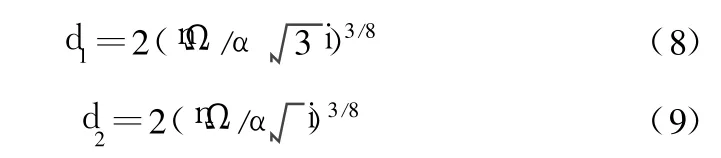

吸水管和集水管的內徑可分別按下式和計算確定:

式中:d1為吸水管內徑;d2為集水管內徑;n為管內壁糙率(光壁塑料管0.011,波紋塑料管 0.016);α為與管內水的充盈度a有關的系數;i為管的水力比降可采用管線的比降。

3.3 計算結果

進行管材選取時考慮當地各種管材的價格,經計算,水田吸水管(功能相當于農溝)的管徑(波紋塑料管))為11~32 m m,取50 m m;二級集水管(功能相當于斗溝)的管徑(光壁塑料管)為12~47mm,取80 m m;一級集水管(功能相當于支溝)的管徑(波紋塑料管)為24~98mm,取100 m m。

旱田集水管的計算和水田一致,吸水管間距(50 m)是水田吸水管間距(100 m)的一半,為此推薦旱田吸水管的管徑為 11~25mm,取值50 m m,各級吸水管與水田吸水管管徑一致。

4 明溝排漬與暗管排漬方案比較

在進行排漬設計時,選擇一塊面積為1 027 h m2的典型區,控制灌溉面積面積為807h m2,排漬設計考慮兩種方案。

方案 1:排水和排漬都采用明溝排水。

方案 2:地表排水采用明溝、地下排漬采用暗管(溝管結合)。對支、斗、農溝按兩種方案分別比較。

不考慮排漬時,水、旱田典型區農溝、斗溝、支溝布置與各級渠道相鄰布置,間距采用100 m,農溝比降采用1/2 000,斗溝比降根據地形選用1/2 000~1/3 000,支溝比降選用1/5 000。農溝邊坡選用 1∶1,斗溝邊坡選用 1∶1.5。農溝底寬0.2 m,斗溝底寬0.3~0.5m,支溝底寬0.3~1.0 m。

考慮排漬時,水田農溝要在不考慮排漬基礎上深挖,使平均挖深達到1.8 m,斗溝、支溝也相應深挖,使水位銜接合適。農溝、斗溝底寬均采用0.5m,邊坡選用 1∶1.5。支溝底寬 0.5~1.0 m;旱田與水田布置相同,但農溝需要加密,間距達到50m。

吸水管埋在農溝以下距地面1.8 m處,吸水管比降與農溝比降一致,各級集水管比降與相應的斗、支溝比降一致,且保證上下級管道銜接順暢。集水管和吸水管外包無紡布并設3c m厚的砂石反濾層。

通過方案 1和方案2,在水田挖方、占地面積及旱田挖方占地面積及兩項投資與方案 2在明溝挖方、占地面積、投資與暗管工程土方、砂石方、無紡布及其總投資的比較可知:斗、農溝方案 1是方案 2投資 4.1~6.7倍,方案 2優勢明顯,因此,斗、農溝選用方案 2,地表排水采用明溝、地下排漬采用暗管。

支溝方案 1投資是方案 2的 1.5~1.6倍,方案 2優勢不明顯,考慮到工程的可行性和排水效果,支溝選用方案 1排水和排漬都采用明溝排水。

[1] 國家質量技術監督局,中華人民共和國建設部.G B 50288-99灌溉與排水工程設計規范[S].北京:中國計劃出版社,1999.

[2] 黑龍江省水利水電勘測設計研究院 .尼爾基水利樞紐配套項目黑龍江省引嫩擴建骨干一期工程——林甸縣林甸灌區初步設計[R].哈爾濱:黑龍江省水利水電勘測設計研究院,2009.

[3] 沈榮開,馮廣志,楊晴.灌區節水改造規劃[M].北京:中國水利水電出版社,2003.