深圳地鐵 2號線東延線新秀站結構設計

王明敏

(廣州地鐵設計研究院有限公司,廣州 510010)

1 工程概況

新秀站為深圳市地鐵 2號線東延線的終點站,車站終端預留 2號線延伸條件。車站沿新秀路設置,呈東西走向。新秀路道路寬度約 12m,站位周邊建筑密集,北側有南方大廈、金楓花園、赤龍新村,南側有通發花園、新金得賓館和交運綜合樓等。

由于上述條件的限制,新秀站設計成地下 3層8 m島式站臺車站,車站總長214.7 m,標準段寬17.5m,車站有效站臺中心里程處覆土厚度約4.8 m,基坑深約 26.62~26.97 m。車站分為地下3層結構,地下1層為站廳層,地下 2層為設備層,地下 3層為站臺層。車站共設 3組 8個風亭、3個出入口通道(其中1個緊急出入口)。

車站主體采用明挖順作法施工,局部交通疏解困難范圍采用蓋挖施工。本站西端設置盾構調頭井,接盾構法區間,東端接礦山法區間。

2 工程地質與水文地質

車站范圍內地表水不發育。地下水主要表現為第四系孔隙水、基巖裂隙水。第四系孔隙水主要賦存于沖洪積砂層及殘積層礫質黏土層中。巖層裂隙水較發育,廣泛分布在砂巖的中 ~強風化帶、構造節理裂隙密集帶中。因地層分布的不均一性、巖土層富水性及透水性的差異性導致基巖裂隙水局部具微承壓性。

3 結構設計的技術標準

3.1 基坑工程等級

按《建筑基坑支護技術規程》J G J 120-99和《深圳地區建筑建筑深基坑支護技術規范》S J G05-96,新秀站車站主體工程基坑等級定為一級。

3.2 車站抗浮

車站結構按最不利情況進行抗浮穩定驗算。不考慮側壁摩阻力時,抗浮安全系數 Kf≥1.05,適當考慮側壁摩阻力時,抗浮安全系數Kf≥1.15。

3.3 裂縫寬度控制

結構迎水面:δ≤0.2mm;結構背水面及站內結構: δ≤0.3mm。

3.4 抗震設防烈度

地震基本烈度為 7度,地震作用按 7度進行結構抗震計算,結構按 8度采取抗震構造措施。

3.5 車站防水

地下車站的防水等級(除風道為二級外)均為一級,不允許滲水,結構表面不得有濕漬。總濕漬面積不應大于防水面積的6/1 000,任意100 m2防水面積上濕漬不超過 4處,單個濕漬的最大面積≤0.2 m2。地下車站結構的防水混凝土,抗滲等級≥S 8,耐侵蝕性系數≥0.8。

3.6 人防與防化

結構設計考慮平戰轉換,預留人防所需埋件,防護等級為 6級。防化等級為丁級。

4 車站圍護結構設計

4.1 基坑周邊環境及計算荷載

新秀站南北兩側建筑物距車站基坑最小距離分別為4.3m和4.26m,對主體基坑支護結構變形有嚴格限制。基坑范圍內存在斷層破碎帶(F b r)。車站站址地下水豐富,地下水位埋深約為 1.50~7.30 m。主體結構基坑深度約為25.63~26.97 m,寬度約為 17.5~22.3m,長度為214.7 m。

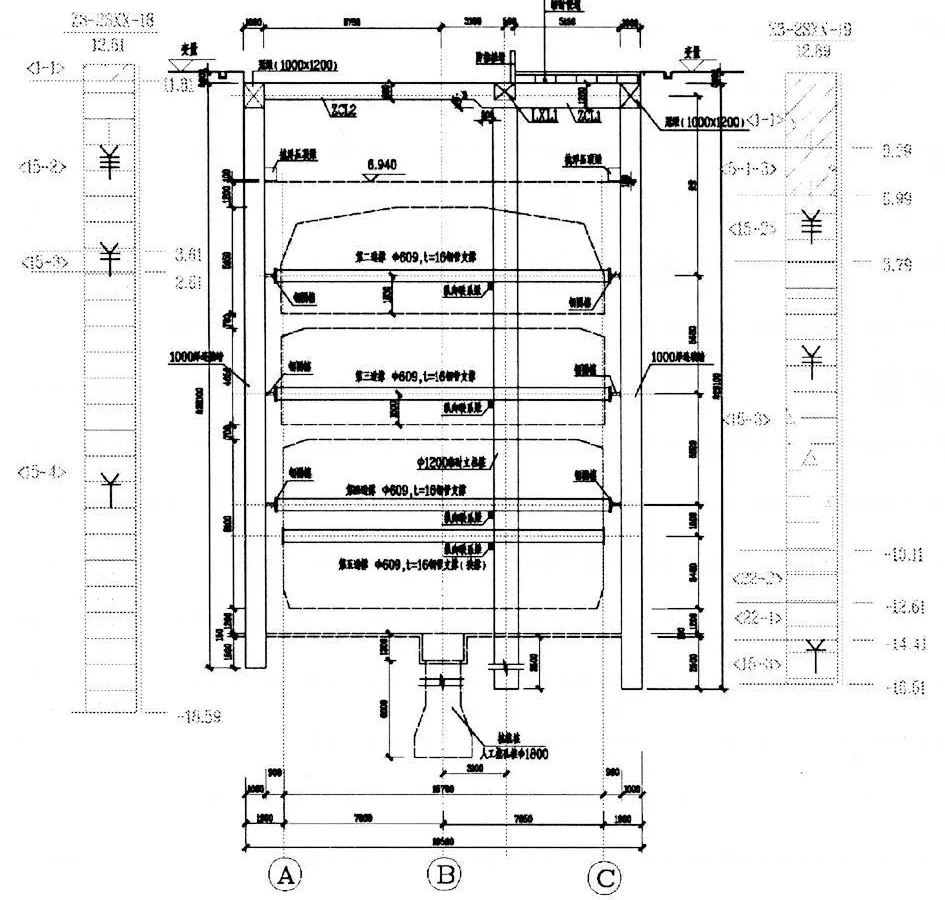

車站基坑設計計算荷載為:①土壓力:根據《建筑基坑支護技術規程》(J G J 120-99),多支點基坑支護結構采用彈性支點法土壓力計算模式(如圖1):基坑底上部主動側(迎土側)按主動土壓力進行計算,基坑底下部考慮兩側土壓力相抵后形成矩形土壓力荷載,并在被動側(基坑側)計入一組彈性支撐(即地層抗力);②水壓力:地下水位按實際地下水位計且水壓力不折減;③地面超載取20K P a;④結構自重:鋼筋混凝土自重取25 k N/m3。

圖1 圍護結構計算模型示意

4.2 圍護結構設計計算

圍護結構受力計算模擬施工全過程,按荷載“增量法”原理進行。計算時采用彈性地基桿系有限元法計算分析,模擬開挖、支撐、換撐的實際施工過程。土的水平抗力系數按M法確定。計算按施工過程和使用期間分別計算,施工過程階段按“增量法”原理進行內力計算,計算時計入結構的先期位移值以及支撐的變形,按“先變形后支撐”的原則進行結構分析。最終的位移及內力值為各階段之累加值。

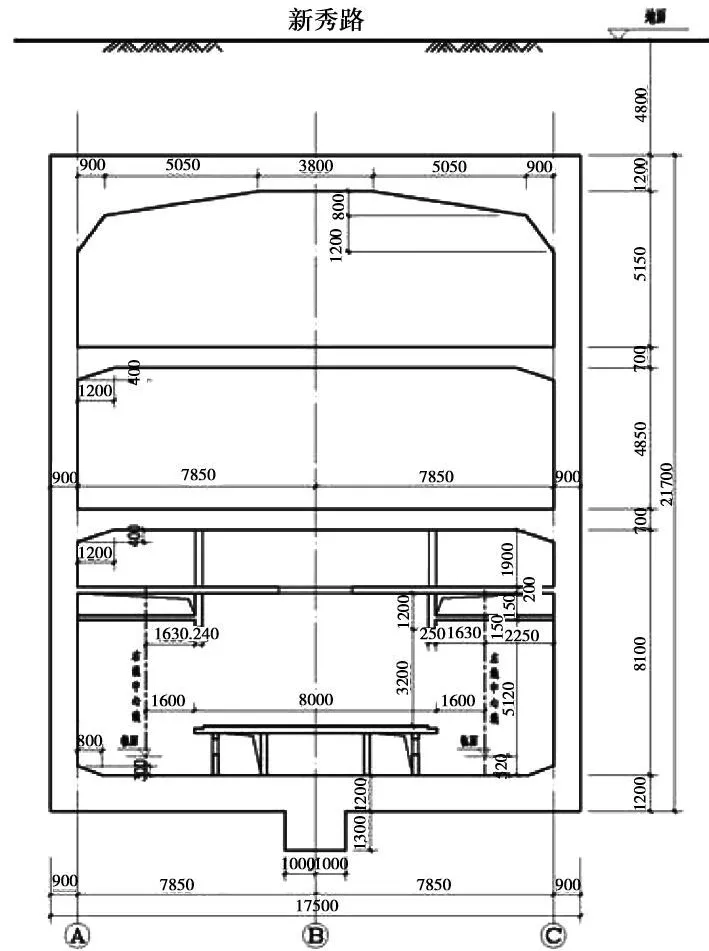

經過計算并結合深圳地區基坑設計經驗,新秀站圍護結構在 F L 12-1斷裂影響范圍內采用鉆孔灌注樁(直徑1 200 m m,間距 1 350 m m),其余圍護結構均采用直徑1 200 m m人工挖孔樁。據交通部門要求,需在基坑北側經二路以東上方設置臨時交通便道,臨時便道路面板鋪設于第一道混凝土支撐上,每道混凝土支撐下設直徑1 200 m m鉆孔灌注樁作為臨時中支點。在臨時立柱樁樁頂沿縱向設置1000 m m×800 m m連系梁,龍門吊軌道一邊鋪設于縱向連系梁上。車站圍護結構典型橫斷面圖見圖2。

5 車站主體結構設計

5.1 車站主體結構選型及構件尺寸

在城市地鐵車站的結構設計中,明挖法施工的主體結構由于受到周邊環境、建筑布置、投資等多方面的制約,其結構型式比較類似,基本上采用矩形箱體框架結構,是一種較經濟結構,受力比較明確的結構型式。

根據本工點的周邊環境、車站功能及建筑布置,亦采用矩形箱體框架結構型式。本站為地下 3層單跨、3層雙跨鋼筋混凝土框架結構。頂、中、底板與側墻形成閉合框架,底、中、頂板設計為梁板體系。其中 3層單跨框架占據車站的絕大部分,并且本站的重點難點也在此,這里著重介紹這部分結構。根據車站結構型式,3層單跨部分的結構尺寸擬定見圖3。

圖2 護結構典型橫斷面圖

圖3 車站單跨部分橫斷面圖

5.2 車站計算模式

主體結構采用與圍護結構密貼布置,為充分利用圍護結構的承載能力,降低工程造價,設計考慮圍護結構在使用期間的承載作用,作為主體結構側墻的一部分與內襯墻共同受力。本站的圍護結構與主體的連接形式采用復合墻結構,圍護結構承受施工期間的水土壓力,使用階段與主體結構共同受力。

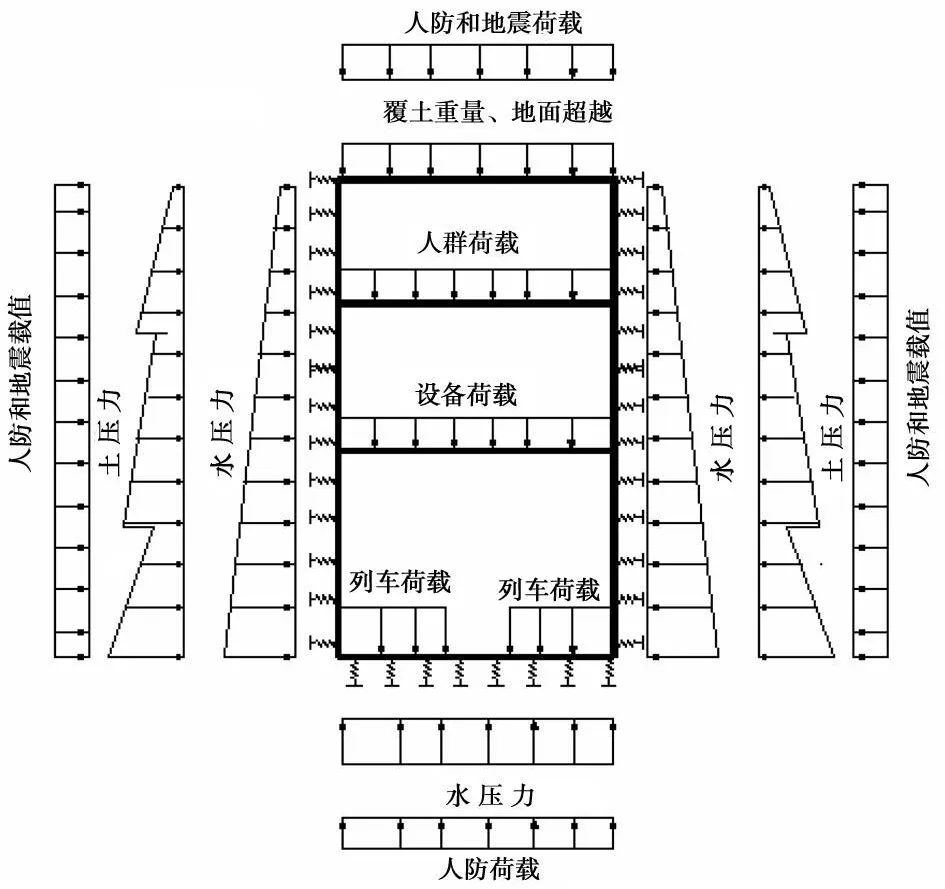

本站采用荷載 -結構模型有限桿單元法進行計算,車站結構按底板支撐在彈性地基上的平面框架進行內力分析,并采用有限元軟件計算分析。根據結構的實際工作條件,并考慮結構與周圍地層的相互作用,確定結構計算的簡化模型:按底板作用在彈性地基上的平面閉合框架結構進行計算,底板與地層的作用采用一組土彈簧進行模擬,并考慮結構斜托的影響;車站結構采用全包防水,圍護結構與主體結構側墻組成復合結構,兩結構之間不能傳遞剪力和彎矩,只能傳遞法向壓力;按主體結構與圍護結構共同受力進行聯合計算,計算側向壓力時按水土分算考慮,即浮容重土壓作用在圍護結構上,靜水壓作用在主體結構上。車站標準段計算模型見圖4。

5.3 荷載計算

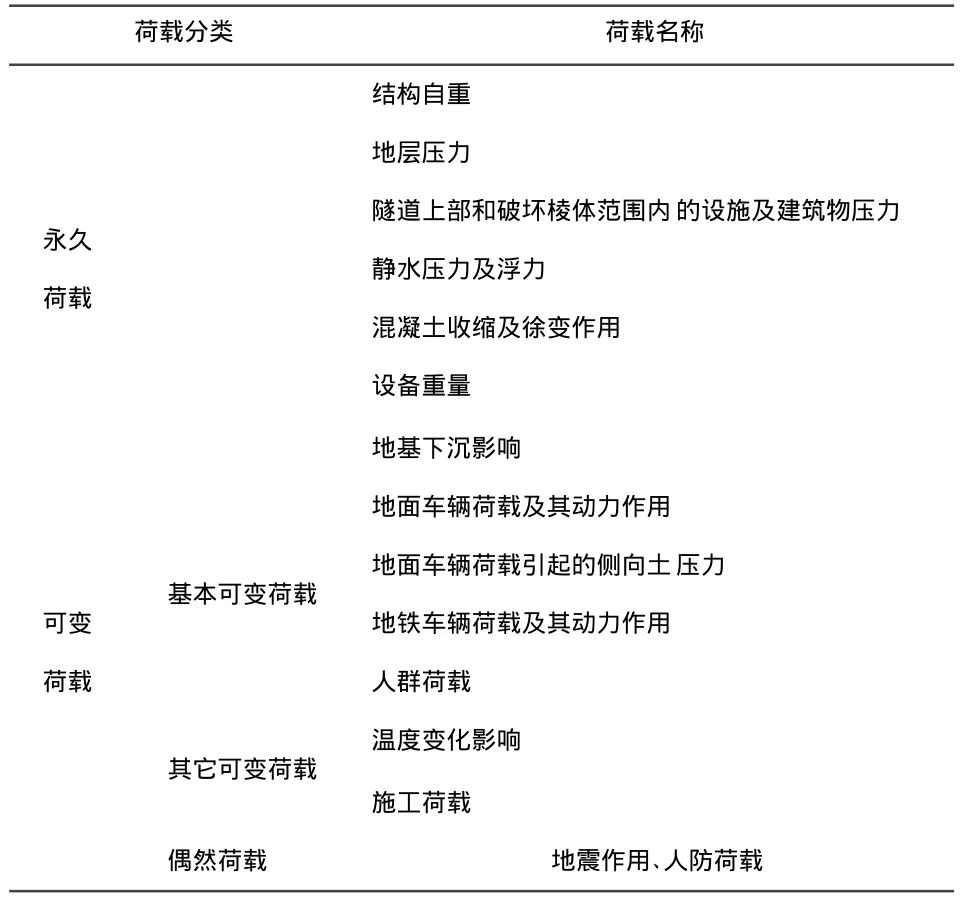

作用在地下結構上的荷載種類有永久荷載、可變荷載和偶然荷載。結構荷載分類見表 1。

表1 荷載分類表

其中各種荷載的取值如下:

5.3.1 永久荷載

結構自重:鋼筋混凝土容重γ=25 k N/m3。

覆土重:覆土容重γ=20 k N/m3,抗浮驗算時取γ= 18 k N/m3。

側向土壓力:施工階段采用朗金主動土壓力,使用階段采用靜止土壓力。

設備荷載:設備區一般按8 k N/m2考慮,并考慮設備吊裝及運輸路徑的影響。

靜水壓力和浮力:水容重γ=10k N/m3。

圖4 使用階段計算簡圖

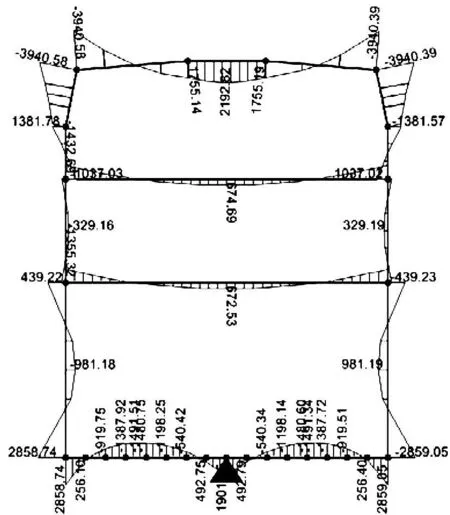

圖5 車站標準段彎矩圖

5.3.2 可變荷載

路面活載:車站標準段q=20k N/m2,盾構始發、吊出的端頭井段q=70k N/m2。

人群荷載:q=4 k N/m2。

施工活載:考慮施工時可能情況的組合。

列車活載:根據車輛軸重、編組和制動力計算。

5.3.3 偶然荷載

結構按 6級抗力等級的人防荷載進行結構強度驗算,并做到各個部分抗力協調。

5.3.4 地震作用

按地震烈度 7度設防,采用地震系數法進行抗震分析。

5.4 車站計算結果與分析

由于車站采用單跨框架形式,導致車站各層板(梁)凈跨達15.7 m之大,這在地鐵結構設計中很不常見,特別是車站頂板結構,在建成后要承擔 4.0~4.9m的覆土荷載和路面活載,造成結構受力和變形很大。針對這種情況,通過受力形式的比較,最后將頂板結構設計成拱形,這樣不僅減輕了結構自重,增大了站廳層凈高,并且優化了頂板結構受力和配筋,不僅解決板端內力較大的問題還減少了投資。由于車站底板大部分位于微風化凝灰質砂巖和斷層角礫層,基底條件較好,但無柱區底板的凈跨也達15.7m,大跨度底板結構設計的控制因素在于地下水的浮力,為避免加大底板結構厚度,以致增加投資,設計考慮在車站無柱區底板跨中沿縱向每8 m設置直徑1 800 m m的抗拔樁,變大跨為小跨,不僅使底板結構受力大為改善,而且滿足整體抗浮的要求。

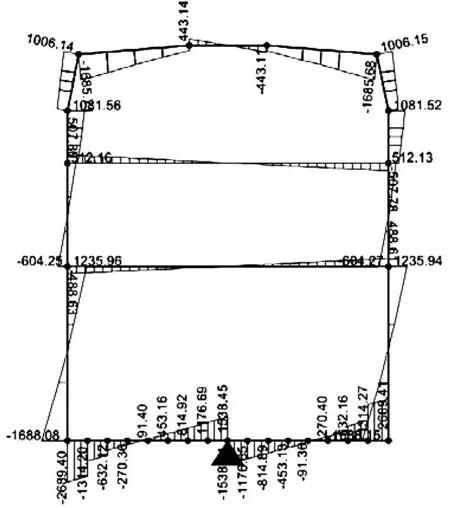

結構計算采用 S A P 2000有限元軟件。其控制內力圖分別見圖 5、圖 6、圖 7。在計算中,構件長度均取至板厚中心,在進行配筋過程中,控制截面應取為構件的邊緣,故應采用削峰后的內力進行配筋。之后,截面配筋還要按 6級人防荷載進行驗算。

圖6 車站標準段剪力圖

圖7 車站標準段軸力圖

6 結束語

由于地鐵服務于城市發展,同時又落后于城市發展,所以就無法避免的會在城市建筑密集地段興建車站,這就形成了地鐵建設過程中的一個矛盾。大跨無柱車站結構形式的產生和應用不僅完美地解決了這一矛盾,更創造了很好的社會效應和經濟效益,并促進了地鐵設計行業的技術進步和創新發展。

[1] 中鐵二院工程集團有限責任公司.深圳市地鐵 2號線東延線工程詳細勘察階段新秀站及站后折返線巖土工程勘察報告[R].成都:中鐵二院工程集團有限責任公司,2008.

[2] 中國建筑科學研究院.J G J 120-99建筑基坑支護技術規程[S].北京.中國建筑工業出版社,1999.

[3] 深圳市勘察測繪院.S J G 05-96深圳地區建筑深基坑支護技術規范[S].深圳:深圳市勘察設計協會,1996.

[4] 北京城建設計研究總院有限責任公司.G B 50157-2003地鐵設計規范[S].北京.中國計劃出版社,2003.