測(cè)量大地胸懷和靈魂重量的詩人

●文 冉隆中

我在三迤大地歷時(shí)數(shù)年的文學(xué)調(diào)查,基本保持著一種身體和目光都向下的姿態(tài),盡我所能地去接近基層、底層那些被遮蔽和被掩埋的文學(xué)個(gè)案,將他們的堅(jiān)持和堅(jiān)守,他們的掙扎和煎熬,他們對(duì)文學(xué)的追求和誤解,盡可能真實(shí)地聆聽和記錄下來,也盡我所能地做出解讀和研判,以給予一點(diǎn)道義上的相助和呼喊。有人(比如《南方文壇》的張燕玲女士)在讀到我的這些系列文章后,把我的努力看作是一種對(duì)更弱小文人的“人文關(guān)懷”,并給予了鼓勵(lì)和高評(píng)。我卻認(rèn)為,我的作為,頂多可以算做一種文人間的“同聲相應(yīng),同氣相求”,一種相互間的“精神取暖”——在我奔走于云南大地,將目光投注于那些幽暗處所時(shí),我不僅僅是為了要找到并告訴人們一個(gè)相對(duì)真實(shí)的底層文壇,我還從那些被調(diào)查者身上獲取了勇氣和力量,為我自己的堅(jiān)持和堅(jiān)守,找到理由和依據(jù)。而我這一份文學(xué)調(diào)查工作,從比較盲目的開頭,到源源不斷的持續(xù);從我尋找、發(fā)現(xiàn)和選擇案例,到案例主動(dòng)找上門來讓我選擇,不知不覺間,我已經(jīng)記錄了數(shù)十個(gè),寫下了十?dāng)?shù)篇,一、二十萬言的文字。文學(xué)調(diào)查寫作于我,就像是開弓沒有回頭箭一樣,我必須繼續(xù)在這條道上匆匆趕路,笨拙寫作——因?yàn)榈仍谇懊娴模€有“體制內(nèi)的寫作者”“網(wǎng)絡(luò)上的寫作者”“當(dāng)老板的寫作者”等等題目,有的我已經(jīng)調(diào)查關(guān)注了兩三年,有的已經(jīng)收集閱讀了數(shù)百萬言。那些案例,時(shí)時(shí)在我眼前涌動(dòng),那些作品,隨時(shí)擺放在我的床頭,我已經(jīng)欲罷不能,我沒有理由放棄——至少,在做完已經(jīng)納入我視線的這幾個(gè)題目之前。

是《文學(xué)自由談》給了我繼續(xù)堅(jiān)持文學(xué)調(diào)查寫作的平臺(tái)和可能。回想當(dāng)初,當(dāng)我把第一篇田野調(diào)查式的批評(píng)文章送往《文學(xué)自由談》時(shí),我心中是無比忐忑的——這樣的文章,從體例上說,在現(xiàn)成的絕大多數(shù)評(píng)論刊物上幾乎找不到安身之所。《文學(xué)自由談》卻以它固有的包容性,網(wǎng)開一面地為此而專設(shè)了“調(diào)查”欄目。從此我不敢有絲毫懈怠,把每期為《文學(xué)自由談》的寫作當(dāng)成了我所有寫作中最重要也最認(rèn)真的事情。我甚至把逢雙月的14日當(dāng)成是我的雷打不動(dòng)的“自由談寫作日”,哪怕這一天是情人節(jié),或者是春節(jié),我都不想例外。

我為《文學(xué)自由談》的寫作也得到了許多朋友和前輩的幫助支持。在每發(fā)往“自由談”之前,我的稿子大都請(qǐng)李霽宇、陳約紅(湘女)等看過并聽取他們的意見,遠(yuǎn)在海南的張浩文教授甚至為我的稿子多次修改過錯(cuò)別字。而每期刊物出來,詩人曉雪、散文家胡廷武、兒童文學(xué)作家吳然等,喜歡用電話告訴我他們的閱讀意見,老作家張昆華則多是以短信表達(dá)他的讀后感,大病未痊愈的老作家陳鑒堯也對(duì)我說起過他的一些閱讀感受。老作家楊明淵,以及四川作協(xié)的趙智兄,當(dāng)他們知道我某幾期刊物缺失時(shí),就把自己珍藏的該期刊物轉(zhuǎn)贈(zèng)予我。云南作協(xié)主席黃堯在一次出差時(shí),連夜讀完十余期刊物上我的文章,又在次日清晨7時(shí)就把我叫去,系統(tǒng)地交換他的意見。也有一些未曾謀面的刊物讀者,以短信或者信函跟我交流,其中一位煤礦工人,甚至還多次對(duì)我的文章做出了有褒有貶的頗為專業(yè)的點(diǎn)評(píng),并用篇幅很長(zhǎng)的手機(jī)短信發(fā)來——所有這些,都讓我溫暖而感動(dòng),也讓我保持一種有動(dòng)力更有壓力的“自由談”寫作姿態(tài)。

說到寫作姿態(tài),我就不能不說到一個(gè)人。我以為,這個(gè)人是目前云南最有效的寫作者之一。而他寫作的有效性,就來源于他自己經(jīng)過多年摸索從而確立的寫作姿態(tài)。

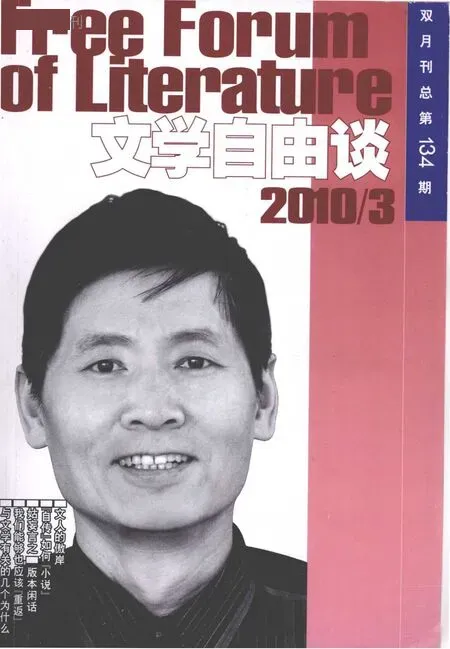

他叫雷平陽。也就是在《文學(xué)自由談》(2010年第2期)中被李更一篇文章起首就調(diào)侃過的云南“雷姓詩人”。云南“雷姓詩人”有沒有像李更說的“到處炫耀他的詩歌”?“他的老鄉(xiāng)于堅(jiān)”有沒有發(fā)出李更所說的那樣低級(jí)的“嘲笑”?中國(guó)的詩人們是不是像李更所說的都“活在自己的迷霧中”而且“都裝逼”?這些我不想知道,而且也都不重要。因?yàn)槲覀冎滥遣贿^是李更同志“先言它物以引起所詠之詞”的一種油滑敘事策略。以我對(duì)雷詩人的了解,他至少現(xiàn)在不必到處“炫耀”他的詩歌,甚至,他的散文也不必到處“炫耀”。雷詩人正忙于在風(fēng)塵仆仆的行旅中,以他的詩行,“測(cè)量大地的胸懷和靈魂的重量”。他哪有時(shí)間去“炫耀”呢?更何況,炫耀從來都不是云南真正有實(shí)力文人的愛好和強(qiáng)項(xiàng)。對(duì)這一點(diǎn),李更或者并不了解。

那就先說說雷平陽的詩歌吧。雷平陽一直是以詩人的名義廁身于文壇的。他從1983年寫第一首詩《獻(xiàn)給母親的歌》,到現(xiàn)在,他的詩歌寫作已經(jīng)走過了27年的路程。到2006年,他的第一本詩集《雷平陽詩選》才得以出版。2009年,他第二本詩集《云南記》問世。(有意思的是,兩本詩集都是在李更家門口的“長(zhǎng)江文藝出版社”出版的。)我之所以要在這里特別說一說雷平陽寫了27年詩,就只出版過兩本詩集,這句話里至少包含兩層意思:第一,雷平陽不是一個(gè)在詩歌創(chuàng)作數(shù)量上特別高產(chǎn)的人(我粗略統(tǒng)計(jì)了一下,他兩本詩集收入詩歌約300首);第二,雷平陽是一個(gè)在沒有出版詩集前就已經(jīng)奠定了自己在文壇上詩人地位的人(隨便舉一個(gè)例子,在他沒有出版詩集前,就已經(jīng)進(jìn)入到“華語文學(xué)獎(jiǎng)”提名;兩度提名后,他即獲得該獎(jiǎng)項(xiàng)的詩歌獎(jiǎng))。而跟雷平陽共時(shí)的多數(shù)詩歌寫作者,剛好走的是相反的路線:作品數(shù)量多,出版詩集多,卻鮮有被文壇所真正接納,為詩界所真正認(rèn)可的。

雷平陽的詩歌有什么特點(diǎn)呢?他為什么能以少搏多,以質(zhì)取勝呢?這就又要回到說他的詩歌寫作姿態(tài)上來了。我記得他在很多場(chǎng)合,轉(zhuǎn)述過一段關(guān)于什么是詩歌的定義。他說,什么是詩歌呢?詩歌就是“觀世音菩薩”。觀世,是詩人跟外部世界的關(guān)系,要觀察和體認(rèn)世界;音,是詩歌的音律,節(jié)奏,韻味,是詩歌內(nèi)部的藝術(shù)特征;菩薩,是指詩人要有菩薩一樣的悲憫情懷,悲天憫人。或者說,這后一個(gè)詞也可以表述為:一個(gè)人可以一輩子不信宗教,但不可以在極其特殊的環(huán)境里不具有宗教精神。將“觀世音菩薩”進(jìn)行拆字解析,用以闡釋詩歌的本意,當(dāng)然有一點(diǎn)文字游戲的味道,但是也確實(shí)道出了詩歌寫作最核心的要訣。具體到雷平陽的詩歌創(chuàng)作中,我以為有三個(gè)關(guān)鍵詞可以記取:敘事,地域,閱歷。這也可以看成是雷平陽為自己確立的最基本的詩歌寫作姿態(tài)。

詩歌的本質(zhì)特征當(dāng)然是抒情。但是在雷平陽看來,敘事,同樣是詩歌最古老的特點(diǎn)之一。“敘事,可以讓語言更及物,也可以言志。我之執(zhí)著,基于對(duì)傳統(tǒng)的奉承。”雷平陽不僅以“奉承傳統(tǒng)”來標(biāo)榜自己的詩歌,以表明自己的詩歌敘事是源于正統(tǒng),其實(shí)還包含著他對(duì)當(dāng)下詩歌讀者審美趣味變化的深刻理解:在經(jīng)歷過太長(zhǎng)一段時(shí)間的“假大空”抒情之后,在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)時(shí)代確立了敘事文學(xué)的主流和霸權(quán)地位之后,即便以抒情為本質(zhì)特征的詩歌,也必須首先及物,才能言志抒情。讓每一個(gè)語詞都能落到既堅(jiān)硬又柔軟的實(shí)處,由此而巧妙地找到抒情的路徑,回歸詩歌的本質(zhì)——這樣的詩,才會(huì)得到更多讀者的認(rèn)同。而要在詩的敘事中回歸抒情,最有效的辦法莫過于準(zhǔn)確地捕捉細(xì)節(jié)了,雷平陽的許多詩歌,可以說都是在對(duì)細(xì)節(jié)跳躍性的刻畫中完成的。試看一首被無數(shù)人引用過的《親人》,全詩不長(zhǎng),照錄于此——“我只愛我寄宿的云南,因?yàn)槠渌?我都不愛;我只愛云南的昭通市/因?yàn)槠渌形叶疾粣郏晃抑粣壅淹ㄊ械耐脸青l(xiāng)/因?yàn)槠渌l(xiāng)我都不愛……/我的愛狹隘、偏執(zhí),像針尖上的蜂蜜/假如有一天我再也不能繼續(xù)下去/我會(huì)只愛我的親人———這逐漸縮小的過程/耗盡了我的青春和悲憫……”整首詩里,沒有一句大喊大叫的抒情詞語,在一種可以稱之為“遞減格”的修辭中,卻將最具有普世價(jià)值的情感傳遞了出來——試想一想,誰的生命史不是一個(gè)逐步縮小的過程?最偉大的人物,到他生命的盡頭,也一定是“只會(huì)愛我的親人”,愛最后守在自己身邊的那少數(shù)的人,而絕不是虛空的天下。愛的蜂蜜,被雷平陽涂抹于針尖,深深地刺入,那種帶有甜味的尖銳的疼痛,我想,每個(gè)讀過此詩的人,都會(huì)深深銘記于心。

雷平陽將敘事和抒情典型完美結(jié)合起來的詩,可能要推他發(fā)表于2009年的長(zhǎng)詩《祭父帖》。在這首300多行的詩里,他以“彈性敘事”的方式,寫父親從生到死的若干人生片段,裁取那些最有張力,最適宜于詩歌表現(xiàn)的場(chǎng)景,而有意地舍棄了對(duì)故事過程和人物性格完整性的復(fù)述和糾纏。父親、母親和由他們衍生的兄弟姐妹們,在詩的敘事中都有過出場(chǎng),我們沒來得及看清楚他們穿的什么衣服,卻記住了他們?cè)?jīng)過的什么日子;我們不知道他們說過些什么話,卻會(huì)回憶起包括自己親人在內(nèi)的人們那“為生而生的生”,有過怎樣的“肉身和精神的雙重卑賤”。而孝子對(duì)父親,詩人對(duì)社會(huì),那挽歌式的泣血抒情,將“父親”死死生生中最揪心的場(chǎng)景提煉了出來,連綴出“父親”無可逃避的悲苦人生命運(yùn),在跳躍和閃回中,將讀者帶到對(duì)一個(gè)已逝時(shí)代的荒謬性的審視思考中去,更激活起有相似人生經(jīng)驗(yàn)的讀者巨大的情感共鳴。難怪有許多人,讀《祭父帖》會(huì)涕淚滂沱,不忍卒睹卻又一讀再讀!

一個(gè)懂得詩體敘事的人,他的抒情一定是冷抒情,他在詩歌里表達(dá)的詩意情感也一定是冷峻而冷靜的。當(dāng)然也有熾熱,那熾熱卻是包藏起來的,一如大地深處翻滾的巖漿,是不會(huì)被人輕易察覺的。我們讀一讀雷平陽的《小學(xué)校》、《殺狗的過程》、《存文學(xué)講的故事》、《城市建設(shè)座談會(huì)》吧,這些詩,都可以看成是當(dāng)代詩體敘事的名篇。他的這些詩,有小說的細(xì)節(jié),有戲劇的對(duì)白,但是這些都只是以元素的方式存在于詩中,它們只是豐富了詩,卻不喧賓奪主地破壞詩。敘事背后,是冷抒情,情感卻是引而不發(fā)的箭,搭在弦上,讓你感覺到一旦發(fā)力必有千鈞,壓抑中透出緊張的期待和懸念。這樣的敘事和抒情的結(jié)合,雷詩人慣用,常用,會(huì)用,每用必有殊效。我們看一看《城市建設(shè)座談會(huì)》——“我的觀點(diǎn)是主張舊,讓一座城市/舊下去,保持舊。讓我們/有著激蕩的心卻仿佛生活在過去/但我的聲音很小,渴望大干快上的人們/并不想聽。我同樣是他們拆除的/對(duì)象:一幢才啟用了三十年的樓房/在善變的經(jīng)濟(jì)學(xué)和強(qiáng)勢(shì)的理論中/它成了政績(jī)的敵人。它剛剛有點(diǎn)舊/就已經(jīng)失去了保存舊的權(quán)利/確實(shí)有一股力量無所顧忌/也不可阻擋,我只能讓自己舊一點(diǎn)/生活在咄咄逼人的新城里/假裝對(duì)所有的顛覆,一無所知”。在這首詩里,我們看到,雷平陽分明已經(jīng)是那個(gè)看到了“皇帝新裝”的孩子,卻又只能“聲音很小”地說,到最后,還只能“假裝對(duì)所有的顛覆,一無所知”。對(duì)于自己作品這種特有的表達(dá)方式,雷平陽說:“這涉及一個(gè)人對(duì)生活的觀察方式。你隨便到菜市場(chǎng)看看,那些賣鱔魚的如何剖殺鱔魚,你只需要客觀地描繪下來,這些文字不是說殘酷,這是生活的真實(shí),細(xì)節(jié)的呈現(xiàn)就戰(zhàn)勝了所有,這里根本不需要想象。”

地域性是雷平陽詩歌的又一顯著特征。關(guān)于這一點(diǎn),我們甚至從雷平陽幾部新著的外觀設(shè)計(jì)上和書的命名中就可以看出來。《雷平陽詩選》,封面如一條裂腹魚,有一道醒目裂口,露出的是“昭通市”三個(gè)字。據(jù)說這是詩歌編輯從全書中讀出來的一個(gè)最重要的關(guān)鍵詞。《雷平陽詩選》之后,他出版的又一本書,書名就叫《我的云南血統(tǒng)》,毫無遮掩地表明了他要書寫的內(nèi)容。新作《云南記》,同樣一點(diǎn)不含糊地昭示著詩人對(duì)地域性書寫的迷戀和執(zhí)著。為什么雷平陽要在詩歌和所有文本中反復(fù)地書寫云南?有無數(shù)人向他問起過這個(gè)同樣的問題。有時(shí)候雷平陽并不直接回答,而是反問提問者:那你喜歡云南嗎?當(dāng)?shù)玫娇隙ǖ幕卮饡r(shí),雷平陽本來就不大的眼睛會(huì)瞇成一條縫,他用笑瞇瞇的表情回答了提問——對(duì)云南人性和神性大地,他有著雙重?zé)釔邸?/p>

雷平陽喜歡用一個(gè)故事來說明他為什么迷戀于寫云南。那故事說的是:一位居住在美國(guó)的老太太,臨死之前最后的心愿,是要和一個(gè)家鄉(xiāng)人痛快地講一次自己的母語,因?yàn)樗呀?jīng)厭惡講了一輩子的英語了!原來老太太來自一個(gè)稀有的少數(shù)民族。她提出這個(gè)要求后,她的兒女盡了最大的努力,幫助老太太尋找會(huì)說她的母語的同族人,后來發(fā)現(xiàn),會(huì)講這個(gè)少數(shù)民族語言的人在世界上不超過6位了。借助這個(gè)故事,詩人雷平陽指出,全球化語境下,當(dāng)今少數(shù)民族文化和資源正呈加速度態(tài)勢(shì)在消亡。中國(guó)的許多優(yōu)秀的少數(shù)民族文化和文學(xué)創(chuàng)作也不可能幸免。雷平陽對(duì)消失著和已經(jīng)消失的少數(shù)民族文化,心有痛惜。而云南正是集中了多樣文化的地方,因此,雷平陽說:“我盡可能為區(qū)域文明保留一個(gè)詩歌謝幕,所以我才不斷奔走于滇南的佤山、基諾山、怒江之間。沒有人叫你,沒有人要求你,自己不寫寫這片土地,總覺得對(duì)不住它。”雷平陽認(rèn)為:“我以前寫云南,現(xiàn)在也還在寫云南。……我認(rèn)為我是在書寫一片曠野,而不是真實(shí)的‘云南’,更不是旅游手冊(cè)上的彩云之南。當(dāng)?shù)赜蛐詫懽鞅粡?qiáng)橫地賦予具體的地名,當(dāng)區(qū)域文明被全球化逼到天空的外面,所謂云南,我視其為世界的靈魂。它的天空住滿神靈,讓我知敬畏;它的山河之間矗立著英雄的雕像,讓我擁有崇拜的對(duì)象。大地之上,萬物生長(zhǎng),人們肌膚相親,恩愛有加,讓我知道肉身的日常性。它或許是一個(gè)烏有之鄉(xiāng),但它又存在于我的身邊。有一個(gè)地方叫云南,有一個(gè)叫云南的地方還沒有被工業(yè)文明徹底異化,這個(gè)叫云南的地方應(yīng)該獲得更多的偉大詩篇的贊美。”為此,他為自己的詩歌(當(dāng)然也是為他的做人)設(shè)立了一道《底線》:“我一生也不會(huì)歌唱的東西/主要有以下這些/高大的攔河壩/把天空變黑的煙囪/兩句漢語就夾上一句外語的人/三個(gè)月就出欄、肝臟里充滿激素的豬/烏鴉和殺人狂/銅塊中緊鎖的自由/毒品和毒藥/喝文學(xué)之血的敗類/蔑視大地和記憶的城邦/至親至愛者的死亡/姐姐痛不欲生的愛情……/我想/這是詩人的底線/我不會(huì)突破它。”

說到《底線》,讓我想起一段過往不算太久的事。2009年7月,我和雷平陽一起到怒江參加一個(gè)與文學(xué)有關(guān)的活動(dòng)。那天晚上,在六庫賓館有一個(gè)文學(xué)講座,由他開場(chǎng),由我收尾。我聽到他再次講起《底線》這首詩。面對(duì)怒江聽眾,他突出講的就是,以詩人的名義,對(duì)所有攔河大壩,我反對(duì)!是否在怒江上修建“高大的攔河壩”,正是怒江為外界關(guān)注的核心事件。他倒是一個(gè)性情中人,只顧自己講啊講,全然不顧下面聽眾中一部分本土官員文人的復(fù)雜表情,這倒顯出雷詩人的迂直可愛。在我看來,怒江開發(fā)與否之爭(zhēng),實(shí)際是一個(gè)真理與道理之爭(zhēng)。真理遠(yuǎn)而道理近。真理掌握在上帝手里,道理掌握在官員手里。其結(jié)局,往往是真理要讓位給道理。詩人吃了人家的飯,住了人家的房,講出來的卻是:一生也不會(huì)歌唱的東西……高大的攔河壩。他選擇了只向真理屈服。這個(gè)選項(xiàng),與李更同志的所謂“裝逼”無關(guān)。這樣的選擇,在當(dāng)下的中國(guó)詩人中,并不是人人都能做到的。

閱歷,被雷詩人借用來描述自己所持守的詩歌寫作信念及姿態(tài),是雷平陽的一個(gè)創(chuàng)造。“從閱歷中來”,是雷平陽自己認(rèn)為必須恪守的寫作規(guī)矩之一。在我看來,詩歌要從閱歷中來,有點(diǎn)像“字字有來歷字字有出處”的另一種表述。他強(qiáng)調(diào)的是一種有來歷有出處的在場(chǎng)寫作。文字跟作者,詩行與詩人,要有血肉聯(lián)系。甚至文字本身,就是作者的血肉——用雷平陽自己的話說:就是你打散了的思想和軀體。應(yīng)該說,這些表述都是不錯(cuò)的。卻也不可以全部輕信。一切過往皆閱歷,但是一切過往卻并不可能都入詩。比如雷詩人,已經(jīng)從故鄉(xiāng)昭通來到昆明定居久矣,他的詩歌中,卻少有對(duì)昆明直接正面的詩意描述。在我看來,這不是一個(gè)能力問題,而是一個(gè)態(tài)度問題。他的態(tài)度是,寧可將目光投向遠(yuǎn)方——滇南,滇西,或者滇東北,那些云南邊地。邊地不僅是地理意義上的邊遠(yuǎn)之地,更是強(qiáng)勢(shì)文化的邊緣地帶。眼皮底下的昆明,可以喝茶,可以會(huì)友,可以讀書,可以入眠,就是不能入詩——當(dāng)然,是指那種贊美性質(zhì)的詩。雷詩人喜歡從自己閱歷中那些慢的、舊的材質(zhì)中去發(fā)現(xiàn)美的詩意,而對(duì)“日新月異”的昆明,我猜想,他內(nèi)心的潛臺(tái)詞是:一堆鋼筋水泥,有什么好說的!我們可以從雷詩人在昆明居住地的遷徙史和他詩歌記錄的對(duì)應(yīng)關(guān)系中看出某些端倪。他從昆明遠(yuǎn)郊區(qū)的“28公里”(一個(gè)地名)到近郊區(qū)的虹山新村,再到城市核心區(qū)的翠湖之濱,他的肉身和他的詩意,正好呈一種反動(dòng)關(guān)系。那幾次遷徙,在他詩歌里有過不同反映:他的長(zhǎng)詩《郊區(qū)》,寫的是“遠(yuǎn)郊區(qū)”那個(gè)“瘋子的樂園”,雷詩人以他擅長(zhǎng)的白描,將自己曾經(jīng)居住地近處的鐵軌、倉庫,稍遠(yuǎn)處的殯葬館、睡佛寺,以及跟肉欲有關(guān)的愛情,在詩里有呈現(xiàn)式的描寫。到了虹山新村,他也寫了與居住地有關(guān)的詩歌:《殺狗的過程》、《虹山新村壓腿的人》、《圣誕夜》等等,但是居住地已經(jīng)是作為背景來使用的了,我們最多可以看到一處模糊的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng),一條骯臟的馬路,一個(gè)鬼影飄浮的夜景。至于翠湖之濱,那個(gè)曾經(jīng)被汪曾棋描繪為“昆明之眼”“昆明之心”、如今有著昆明天價(jià)房子的地方,雷詩人每天與湖畔的翠柳隔窗而望,但是在他筆下,我聽到的是“防盜門哐當(dāng)一聲”(《四噸書》),以及“用幾摞書(他們分別是魯迅、尼采、索爾仁尼琴……)/抵擋窗外綿延不絕的喧響……與窗外的世界一刀兩斷”(《冬至》)由此,我們大致可以看出雷平陽對(duì)“閱歷”的詩意篩選:他更傾向于承接古老的詩歌傳統(tǒng),以及與這種傳統(tǒng)相關(guān)聯(lián)的生活材質(zhì)。“讓一座城市/舊下去,保持舊。讓我們/有著激蕩的心卻仿佛生活在過去”——這或者就是雷詩人以及當(dāng)代很多詩人所憧憬和需要的“詩意的棲居”?

城市卻始終是個(gè)矛盾體。人的沒有止境的對(duì)物的欲求,使當(dāng)下中國(guó)的任何一座城市都無法“舊下去,保持舊”。每個(gè)城市都在上演一部“造城記”——造新城,造大城,是每個(gè)官員城市執(zhí)政的首要理念。其實(shí),所有詩人也都是選擇居住“新”而歌吟“舊”,詩人與官員不同之處在于,一面消費(fèi)當(dāng)下甚至未來,卻又一面眷顧過去緬懷古代。這或者就是李更同志所說的“裝逼”吧——我猜想,此刻,李更同志在罵著別人“裝逼”的時(shí)候,自己也躲在某個(gè)舒適處同樣裝著,或許裝得還更厲害。為了抗拒也為了逃避,也為了少裝或者不裝,我知道雷平陽經(jīng)常主動(dòng)地“走出彼得堡”,行走于布朗山、南糯山、基諾山等地,到那些寺廟古老、喇嘛年輕的地方,“在風(fēng)塵仆仆的行旅中,測(cè)量大地的胸懷和靈魂的重量”,以獲取詩意的靈感和寫作的勇氣,由此而寫出充滿精神敘事品格的獨(dú)特詩歌。有人甚至贈(zèng)他以“大地測(cè)量員”的稱號(hào),以表彰他一年四季在曠野上辛勤的行走和不倦的歌吟。雷詩人確實(shí)在行走中尋覓到大地上的詩意,以及靈魂的歸屬地,就像他在《菩薩》里所寫的那樣:死了,我就/來云南,砍棵茶樹做棺木……躺在土里,也能看見/寺廟,江水和日出……他寫出過許多讓人神往的好詩。以至于凡雷詩人所寫的這類型的詩歌,就有人為之喝彩,為之叫好。最極端的一例,是幾年前,他以一首名為《瀾滄江在云南蘭坪縣境內(nèi)的三十三條支流》的詩,引起轟動(dòng)。北大一個(gè)詩人兼教授評(píng)論家著文認(rèn)為:“這首詩對(duì)地理事實(shí)的羅列包含著一種強(qiáng)烈的意蘊(yùn)。在它的固執(zhí)的羅列里,有一種固執(zhí)的不同尋常的詩意。這是一首能給我?guī)頃?huì)心微笑的詩。”并進(jìn)而指出:“‘笨拙’是這首詩的奧秘。這首詩中的‘笨拙’,可以理解為‘樸拙’,‘淳樸’。也就是說,它體現(xiàn)出的是詩人對(duì)于故土的一種特殊的親情:情動(dòng)于心,樸實(shí)無華。對(duì)于這樣的親情,甚至連‘熱愛’這樣的詞都可能有褻瀆之嫌。不過,‘笨拙’在這首詩中最成功的運(yùn)用,主要還體現(xiàn)在風(fēng)格層面上。……詩人刻意將一種測(cè)量數(shù)據(jù)作為一種詩歌節(jié)奏來運(yùn)用,它產(chǎn)生了奇特的藝術(shù)效果。……這些枯燥的數(shù)據(jù),其實(shí)起到的是一種犀利的甄別作用。它區(qū)分出兩種心理反應(yīng):對(duì)它們有感應(yīng)的人,和對(duì)它們?nèi)宦槟镜娜恕!?/p>

對(duì)此,雷詩人自己也說:“這首詩,它的每一個(gè)數(shù)字、地名、河流名稱都是真實(shí)的,有據(jù)可查的,完全可用做人文地理學(xué)資料。”

“大地測(cè)量員”做出的真實(shí)承諾,北大教授提出的“試金石”理論,再加上眾多“雷粉絲”的狂熱追捧,一時(shí)間,“N條支流”在詩壇形成汪洋恣肆,成為名動(dòng)一時(shí)的詩歌事件。

其實(shí),如果按“修辭立其誠”的觀點(diǎn)來看,這首詩恰恰是雷詩人給人的一個(gè)大忽悠:到底那條江在那段境內(nèi)是33還是37條支流?雷詩人從來沒站出來加以澄清。以至于直到今天,人們?cè)谝迷撛娒麜r(shí),還是兩種數(shù)字并存。他所羅列的“南流”又“南流”的數(shù)字,都剛好是那么整齊的整數(shù)嗎?也讓人存疑。“大地測(cè)量員”是以腳步親自丈量的呢,還是努起袖子看著胳膊上的青筋和毛細(xì)血管就一揮而成的呢?說不清楚。由此可見,真實(shí)與否,在這里其實(shí)并不重要。該詩能否“用做人文地理資料”,也不重要。重要的是,你必須以“會(huì)心的微笑”,去理解這首詩歌的“奧妙”,必須對(duì)它“有感應(yīng)”,否則你就是“全然麻木的人”。一個(gè)曾經(jīng)多次勇敢地指認(rèn)過“皇帝新衣”的詩人,卻導(dǎo)演了一出同樣是“皇帝新衣”的喜劇,當(dāng)然,這也沒什么。好在所有人都知道,這首詩的“經(jīng)驗(yàn)”是不能復(fù)制的,無論是詩人本人,還是每一個(gè)叫好者。這就夠了。詩人偶爾制造一個(gè)奪人眼目的詩歌事件,或者一本正經(jīng)地給人一點(diǎn)忽悠,并不影響他的作品整體上的優(yōu)秀。

除了詩歌,雷平陽還是一個(gè)重要的散文家。讀一讀《風(fēng)中的群山》《云南黃昏的秩序》《普洱茶記》《像袋鼠一樣奔跑》《天上攸樂》《我的云南血統(tǒng)》,以及《七個(gè)人的背叛》(與人合著)等作品,你就知道此言不虛。有一篇散文,他寫了這樣一個(gè)故事:一次,他去西雙版納某座茶山,請(qǐng)了一群向?qū)Ш头g,才上路不久,有人說自己的老相好住在附近,就此消失;繼續(xù)前行,又有人叫嚷口渴,就自顧自下山找酒喝去了。到得半山,他們遇見了一群獵人蜂擁而來,然后又有向?qū)钒d癲地跟著獵人們一起瞧熱鬧去了,最后只剩下了一個(gè)年輕翻譯陪著他。他們經(jīng)過一個(gè)村民的房子時(shí),從一大堆晾曬的衣服里鉆出一個(gè)漂亮姑娘,翻譯一見那姑娘就呆了,決定住下來求婚,直到那個(gè)姑娘嫁給他為止,任憑雷平陽如何費(fèi)盡口舌,小翻譯根本不管自己起初上山的目的,這樣整個(gè)隊(duì)伍就只剩下了他一個(gè)人。而那山在哪里呢?這篇文章,我相信他是套用了民間故事的敘述手法,敘述得有鼻子有眼,他到底要講什么?我想,他是要用一個(gè)簡(jiǎn)單的故事來告訴城市里所有循規(guī)蹈矩者,其實(shí),人生有時(shí)候盡可以隨心所欲一些,刻板是一生,自自然然也是一生,而自然的人生,可能更符合生命的本意。

詩歌散文之外,雷平陽對(duì)小說也偶爾為之。他最早的一篇,就是與人打賭而寫。有人對(duì)他激將,說,你要是能寫出小說,并且要發(fā)在國(guó)內(nèi)重要刊物上,酒讓你隨便選,隨便喝。打賭者當(dāng)然知道雷平陽有嗜酒如命的“短處”,卻不知道聰明如雷平陽者,寫小說也是探囊取物般麻利。不久,那人就看見《十月》上出現(xiàn)了雷平陽的小說。最近的一篇,還被《小說選刊》評(píng)了個(gè)什么獎(jiǎng),當(dāng)然,再?zèng)]人讓他隨便選隨便喝什么酒了。

還值得一說的是雷平陽的書法。評(píng)論家謝有順幫著在廣東張羅過“雷平陽書法展”,他本人跟我說,賣的不多,也就萬把元一幅地賤賣過幾張。謝評(píng)論家評(píng)價(jià)雷書法家作品時(shí)稱,雷平陽的字有“山野氣”和“書卷氣”,“看雷平陽的筆法走勢(shì),就知道,這是一個(gè)定得住的人,筆從不打滑,但也不遲滯,有緩慢的、沉著的、清雅的、莊嚴(yán)的書卷氣”。謝有順認(rèn)為,從寫作上講,雷平陽是一直沒有失去寫作方向感的作家,他的書法作品也表現(xiàn)出了一種定力,“比起眾多空頭書法家來,我更看重雷平陽這種以心力和深情認(rèn)真寫字的人”。我認(rèn)為這是知人論書之說,可以相信。雷平陽是因?yàn)樯茣ǘ芙^學(xué)習(xí)電腦,還是因?yàn)椴粫?huì)電腦才堅(jiān)持紙上寫字?兼而有之吧。某一次,雷詩人與我同處某會(huì),他正好坐我左近,我見他一直埋頭寫劃,以為他在潛心創(chuàng)作(因?yàn)樗S時(shí)揣一本,他的好多作品正是在那本上形成雛形的)。不一會(huì)兒,他給我看他的“會(huì)議成果”,卻是在一雜志封底空白處,手抄了一段會(huì)議材料,古雅有趣的字體,把那本雜志裝點(diǎn)得頗有趣意。一問,才知道,他習(xí)字,遠(yuǎn)比寫詩久遠(yuǎn)。可以說,有自成一格的童子功。更重要的是,這個(gè)悟性高心性強(qiáng)的聰明人,只要是做跟紙筆有關(guān)的事,多少都會(huì)見到些成效。

雷平陽到現(xiàn)在還依然熱中于到處行走,為云南大地做“測(cè)量”,為山野靈魂稱“重量”。他的詩文,不僅被坊間樂道,也正在被“廟堂”看好。也就是說,正朝“叫座”又“叫好”的方向發(fā)展。我可以負(fù)責(zé)任地提供的事實(shí)依據(jù)是:他的首本詩集,印6000冊(cè),出版后即宣布銷售告罄。第二本詩集,印4000冊(cè)(精裝),勢(shì)頭依然看好。一些學(xué)生,因?yàn)檫@本詩集定價(jià)太高(每本48元),要買就得省下好幾頓飯錢,有的就直接給詩人寫信索要。差不多30年前也有過相似經(jīng)歷的雷詩人心一軟,真的就搭上郵資費(fèi)將一本白得耀眼的詩集寄了去。他的這一善舉,比起當(dāng)年他以自己的爛書偷換女同學(xué)的新書來,何止天壤差別!行走和寫詩,差不多也等于是修為和修行。其進(jìn)步的意義就不止于僅僅是藝術(shù)。難怪某年詩人還得了個(gè)“德藝雙馨”的稱號(hào)。他的詩被民間稱道,我是親眼所見。最近兩年,我跟詩人連續(xù)幾次到北方行走,一個(gè)團(tuán)隊(duì)中,就雷詩人每到一地,會(huì)有人或?yàn)樗语L(fēng)洗塵,或要求他簽字留念。作為他的同事,我打心眼里為他詩名日隆感到高興。我知道,在云南,他會(huì)是繼“于姓詩人”之后,將在文學(xué)道路上走得很遠(yuǎn)的人——只要他肯堅(jiān)實(shí)地走下去。