水:下一桶金還是又一根戰爭導火索?

奇想:湖水渡洋到印度 美國阿拉斯加的錫特卡市地廣人稀,1.3萬平方公里土地上只居住著1萬人口。壯美的布盧湖坐落于森林覆蓋的崇山峻嶺間,擁有上萬億升的豐富水量,而且水質純凈,無需處理即可飲用。當世界其他地區為缺水而發愁時,這里每年卻有235億升淡水白白流淌掉。這種情況也許很快就要改變。再過數月,如果一切順利,將有3億升布盧湖水通過輪船運送到印度孟買附近的瓶裝水工廠,然后再銷往備受干旱困擾的中東城市。

這一“奇思妙想”來自兩家美國公司。一家是阿拉斯加瓶裝水公司。它獲得授權,每年可從錫特卡出口淡水。另一家是S2C環球公司,負責在印度建造水處理工廠。如果項目成功,兩家公司將給錫特卡市帶來價值9000萬美元的產業;同時也意味著,維系生命最重要的資源之一——水,將成為一種全球性商品。

弊端:公共資源變私產 此舉引起廣泛爭議。爭議的焦點是:水將從公眾手中流入私人企業,變成私有財產。“2000多年來,水一直是公共領域的公共資源,將它變為私有財產,從道義上講既錯誤又危險。”水權利方面的律師奧爾森說。水危機是舉世公認的事實。全球淡水消耗量每20年翻一番,聯合國預計,到2040年,全球淡水需求量將超出供應量30%。有人認為,水資源私有化是解決危機的最好辦法,只有“看不見的手”才能實現供需平衡。然而,商品總是賣給出價最高的人,而不是道義上最需要的人。“市場不關心人權,只關心利潤。”奧爾森說。

困境:政府缺資搞維修 盡管存在爭議,但由于供需嚴重不平衡,供水行業的私有化進程已不可避免。世界銀行2009年的報告顯示,未來5年水業的私人投資將翻一番。美國的供水設施大多建于上世紀初,但維修基金嚴重短缺。為彌補資金缺口,美國數百個城市正尋求供水市場私有化。然而,私人運營商經常偷工減料,忽略維護,把環保成本轉嫁給政府。例如,威立雅集團旗下兩家工廠曾讓數百萬升廢水流入圣弗朗西斯科灣,市政府被迫花費數百萬美元將工廠升級改造。

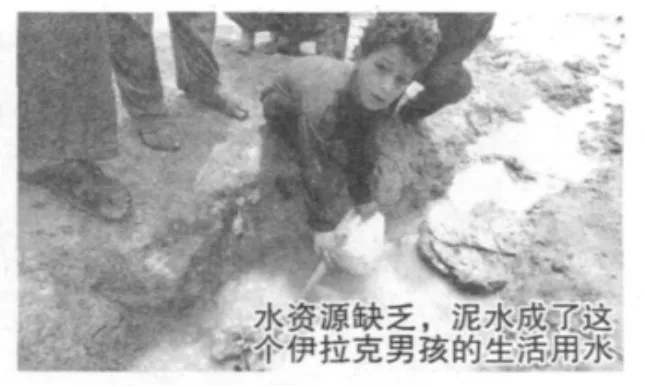

未來:各施其能爭水源 隨著供需失衡現象日益嚴重,飲用水市場的最大贏家將是極少數水資源豐富且有能力開展大規模淡水運輸的國家和地區,最大的輸家則是那些既缺乏水資源又無購買力的國家和地區。評論說,如果說水和石油有何相同之處的話,那就是人們最終可能因為它們而走向戰爭。面對飲用水危機,我們該怎么辦?有媒體認為,政府需要在飲用水管理方面扮演更加強硬的角色,在供水基礎設施建設方面增加投資,不僅能創造就業機會,而且可緩解產業私有化帶來的財政壓力。同時,私營企業也可研究和開發新技術,降低淡水運輸成本,加強環境保護。政府和私營企業唯有攜手合作才能實現雙贏,否則,將來沒有誰能拯救我們。