建筑的象限與自由的可能

張 燕

1 賽壬重現

在現代主義的設計淵源當中,一條不容忽視的血脈就是北歐人獨得的一步先機,這些蕞爾遠地的人們擁有如此之酷的前衛意識,即使連包豪斯的大師們,對斯堪的納維亞也不敢輕忽。

20世紀初,藝術領域里的現代主義運動有一個特點,就是它或多或少地牽涉到意識形態問題。意大利人、德國人,一冷一熱的兩群人都一樣。但是北歐,似乎并不是一個出產政治狂人的地方,他們的心思放在設計語言本身上更多一點。詩意的情感和理性主義、功能主義的法則融合在一起,使得北歐的現代主義設計仿佛更多了一層樸素的溫情。歷史的烙印畢竟是誰也躲不過的,北歐向來沒有形成過絕對強悍的王權,社會階層的分化不大像帝國那樣極端,于是,這里的建筑都是半大不小的規格,并不想扯著喉嚨宣揚什么震驚世界的設計革命的主張,一副布爾喬亞的溫和模樣兒。就在那時,在芬蘭有一位出眾的建筑大師,他名叫阿爾瓦?阿爾托(Alvar Aalto)。

芬蘭清澈的湖光,綿長蜿蜒的海岸線,森林里露水的質感,潔白如鴿的首都,一張曲線合體讓你心動的椅子,花瓶優雅的輪廓讓你不自覺去撫摸。阿爾瓦?阿爾托,他一直住在地球最北端的首都里,和每個思慕天堂之美的人喝下午茶。他如同古希臘神話中的海妖賽壬(sirens),賽壬用歌聲來迷惑過往的水手,幾千年過去了,賽壬重現,擁有美麗思想的阿爾托如同精靈在自由飛翔,他的作品生動的仿佛能夠從中聽到魅惑的歌聲。

2 拈花微笑的阿爾瓦?阿爾托

1957年阿爾托在明確地表達他的哲學觀時,指出:“建造天堂是建筑設計的一個潛在動機,這一理念會不斷地從每個角落里涌現出來。它是我們設計建筑的唯一目的。如果我們不能始終堅持這一理念,我們的建筑將是簡陋且無價值的,但我們的生活會富裕起來,然而,這種富裕的生活又有什么意義呢?每件建筑作品都是一個標志,他們向世人展示出我們愿意為世界上的所有普通人建造天堂的志向。”

2.1 夏天房子(Summer House)

阿爾托的祖國芬蘭地處北歐,具有冬季冰雪嚴寒的氣候特征,國內湖泊密布,風景如畫,還盛產木材和銅。因此阿爾托的建筑總是盡量利用自然地形和景色,建筑外形則盡量與環境協調,使人為創作和自然景色相得益彰。

夏天房子位于Muuratsalo海島的東岸。在對面的海岸上能看到Muurame教堂的塔樓。阿爾托在Saynatsalo的市政廳開始建造后發現了這塊基地。基地上冰礫和石頭覆蓋著青苔、越桔和灌木,巖石的裂縫間是茂盛的植被,周圍是芬蘭典型的樺樹和杉木樹混雜的森林。20世紀 50年代,還沒有橋梁通到這個地方。

夏天房子通常以實驗性議院著名,不僅是一個居住和工作的地方,而且也是一幢試驗住房,包括主要大廈和一個翼。L形主要大廈和墻壁圍合成一個庭院,一幢建有生活區域,另外一幢是臥室,形成一個方形的庭院,通過高墻與外界隔絕開來。庭院的外墻做成馬賽克一樣的試驗墻,它被分成大約 50個區域,使用不同的連接方法把不同類型和尺寸的磚塊和瓷磚鑲嵌其上(見圖 1),旨在測試它們的美學和實用效果。

主要大廈包含一起居生活區,從起居室的窗戶可以欣賞內部庭院。從畫廊可以俯瞰起居室,它由一個大壁爐凌駕。臥室在另一翼打開一個閉合的走廊,阿爾托的臥室有一個帶木格柵的窗戶開向庭院,廚房和衛生間在翼的一角,各房間之間的空間作為大廳導向翼,大廳有兩個出口,一個出口在東側通往花園,另一個在北側,有一條小徑穿過蘋果樹林通向海岸。

在芬蘭建筑回顧9-10/53期,阿爾托把這座大廈描述為是一座建筑師的工作室和實驗中心,阿爾托的目標是將它建造為創造與嬉戲同時結合在一起的一種實驗室。阿爾托在實驗性議院里進行連續試驗,大廈的場所是自由和嬉戲的,在內部庭院的墻壁上他試驗不同方式的陶瓷材料,各種形式的磚涂方式,不同大小的磚尺度和不同的表面效果。庭院地面從磚和石頭的審美效果與植物和青苔的耐久性裝飾出發,不同區段用各種不同的完成技術測試。

阿爾托在Summer House里為人們提供了一個避風港,磚的不同拼貼不再是勻質的,磚不同的砌筑方式形成相異的紋理。他甚至于在墻面上嵌入色澤不一的馬賽克,荷蘭傳統的磚砌方法使空間不張揚,讓人感覺溫暖而親熱。

2.2 瑪利亞別墅(Villa Mairea)

瑪利亞別墅是阿爾托為朋友Marie和Harry Gullichsen建造的一棟鄉間別墅,別墅站立在西芬蘭一座小山的杉木森林中。從房子里面向外看是連續而又舒展的森林,一條狹窄的小溪經由杉樹間通往一小河和一鋸木廠。

本?雅明認為建筑以兩種形式為人類所認知,一種是視覺,另一種是觸覺。視覺認知要求人集中注意力,用視覺記錄建筑,而所謂觸覺認知,是下意識的,是通過日常的生息勞作和建筑建立起來的唇齒相依的關系。從這個角度來看,瑪利亞別墅是一個充滿觸覺認知的地方。

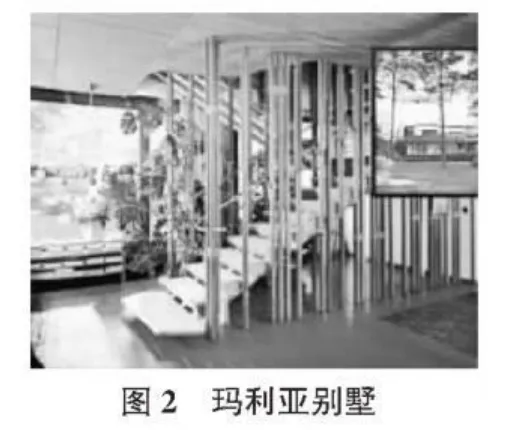

這棟建筑的柱網清晰,平面垂直水平,為了打破嚴謹的柱網對人自由的限制,阿爾托加入柱騷動,造成森林式的空間,與勻質做斗爭和反抗;入口的斜柱、矮墻的擾動,使建筑的方向扭轉;并且雙柱騷動結構的清晰、勻質,增添許多視覺、觸覺上的微妙游移。

阿爾托把瑪利亞別墅的內部形象化作為一個芬蘭森林的抽象。黑鋼專欄被包裹藤條反應了杉木樹的削皮聲和金黃核心;其他的則是樺樹條,更加體現大自然的豐富變化。樓梯和入口區域的木桿會讓柱子發出回聲,當你行走在 Mairea,無論在建筑里面還是外面都好像由樹所環繞著,見圖2。

如何真正理解阿爾托的設計原動力。誠如挪威詩人塔爾杰依?維薩斯(Tarjei Vesaas)的詩句——“雪與冷杉林/是故鄉。/從最早的時候起/它們就屬于我們。/在人們稱之為/雪與冷杉林以前,/它們就存在于我們心中,/于是它們留下/永遠,永遠。”阿爾托在設計瑪利亞別墅時稱“他從中發現了木頭的魔力”。這種魔力一直存在于他的家具與建筑設計中,樹木永遠具有靈魂,他的設計原出發點便是:務必讓樹木得到最佳的演繹。建筑的材質以同性質搭配,多采用自然材質如木材、石材,質感搭配得當;白墻與不同層次的木頭原色搭配,增強了整體的對比。外觀垂直、水平的線條,不同的寬度、疏密,在陽光下產生陰影的變化,讓人有一種“每一根都在與人接觸”的錯覺;基地周圍多綠地,與建筑有機的變化及外觀的材質合為一體。

2.3 瑪利亞別墅與巴塞羅那德國館的殊異

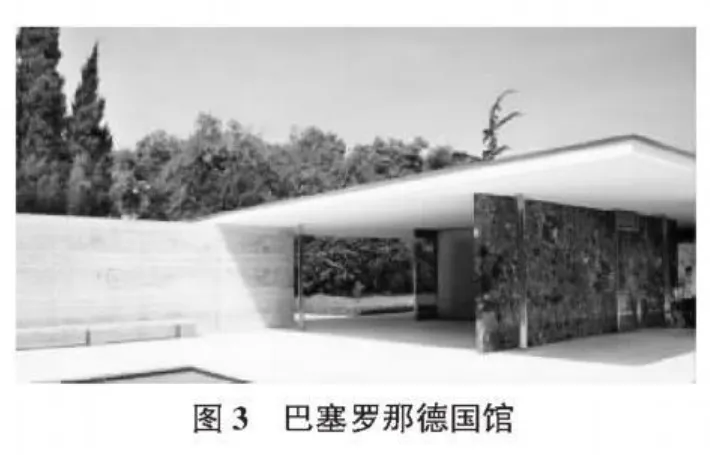

把阿爾托的瑪利亞別墅與現代主義的開創大師之一密斯1929年的巴塞羅那德國館相比較(見圖 3),不難發現德國館的設計蘊涵著現代主義的很多預設。

1)德國館把空間視作一個抽象的對象:抽象預設、視覺化存在的空間,在這里空間已剔除了人的活動,建筑本身就是展覽品,內部并沒有多少可供展出的地方。2)建筑展示的不是材料本身,而是經過精密加工后共性的東西——去物質化的表現,在這里材料只是形成抽象空間的界面。3)德國館里的水如同安藤忠雄和路易斯?康建筑里的水一樣是抽象觀念性的水。4)建筑展現一種強大的控制力,任何人在里面都是多余的,任何異質插入其中都會對它產生很大的傷害,完美性受到破壞。5)任何一個角度都被預設好,例如十字柱恰好落在四塊石料的交接點上。6)為使用者安排好一種生活,設定好一種至善至美的狀態,如窗簾開啟角度被規定好,不能隨意開啟。

巴塞羅那德國館,秩序是預定好的,排斥人的存在,建筑本身是完全自足性的,這是否體現了現代主義建筑是某種程度的法西斯。回過來看阿爾瓦?阿爾托的瑪利亞別墅,如何在一個柱網清晰的建筑里突破限定獲得自由感和對人的關懷。

1)打破邊界:雙柱擾動,使空間邊界模糊,打破空間的領域,空間不再是抽象的。2)采用對比性工具:天花板的材料是勻質的,而地面則是很多種材料的拼貼。3)用了很多與理性體系相對的手法,如壁爐,壁爐在建筑中是不可重復不可復制非編碼的元素,壁爐本身形成一個重心,可以圍繞它來組織空間。

瑪利亞別墅與巴塞羅那德國館完全不同,瑪利亞別墅空間是具體具象的,空間是觸覺化的,人可進入其中。阿爾托從現代主義風格的預設轉到自內而外的生成,摒棄了現代主義的外在的預定好的觀念早于對環境或文化的思考的設計思想。

如果說密斯在巴塞羅那德國館中扮演著一個上帝的角色,他在建筑中預設好一切,限定著人們種種自由。阿爾托則像森林里的一只精靈,隨時對周圍的風吹草動及時的作出反應。阿爾托的建筑空間是一個漫游式的空間(wondering space),它不是觀念性的,而是非中心的、體驗式的,在其中游走時,沒有一處是預設好的,人很隨意的向自由的境界邁進。

3 結語

現代主義摧毀了古典主義體系,但始終被他們的文化局限在“綠地中的城堡”這個室內外空間分開處理的模式中。蓋里能調集一個場所所有的能量,把物質世界一切神話、教條打碎,彰顯了一條通向自由之路的可能,但是他沿著一條路狂奔的結果是發展成了一種自我的約束。面對賽壬的歌聲,面對自由的誘惑,安藤忠雄無視周圍的現實,把自己困在欄桿上避開風險繼續航行,那么如何才能真正做到與妖共舞。

真正的自由在于在交界的原點處的不斷擴展,不在于沿著一條道路狂奔,阿爾托發現了建筑通向自由的巨大可能性,一步一步走向徹底的自由。

[1]米切爾?特倫科爾.阿爾托建筑作品與導游[M].陳佳良,譯.北京:中國水利水電出版社,2005:101-103.

[2]約蘭?希爾特.阿爾瓦?阿爾托:設計精品[M].北京:中國建筑工業出版社,2005:78-82.

[3]愛麗莎?阿爾托,卡爾?弗雷格者.阿爾瓦?阿爾托全集(第 3卷方案與最后的建筑)[M].王又佳,金秋野,譯.北京:中國建筑工業出版社,2007:123-125.

[4]大師系列叢書編輯部.阿爾瓦?阿爾托的作品與思想分冊[M].北京:中國電力出版社,2005:103-105.

[5]劉先覺.國外著名建筑師叢書——阿爾瓦?阿爾托[M].北京:中國建筑工業出版社,1998:151-160.