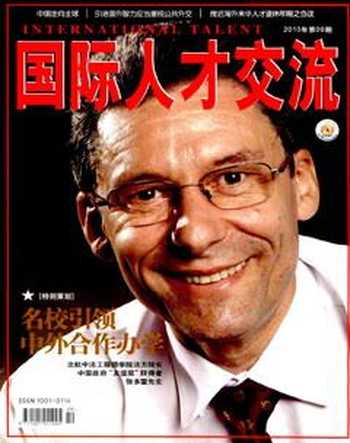

馬丁.雅克:以全新的視角看待中國

張 曉

“西方人總是以自己的方式來看中國,我們習慣于此,以至于不去思考為何如此。現在我們需要一個全新的視角。”

2010年1月,英國著名學者、《衛報》專欄作家馬丁·雅克(Martin Jacques)的新書《當中國統治世界:西方世界的衰落和中國的崛起》中文版由中信出版社出版。

該書一面世,即激起了學者和諸多讀者的爭論,尤其這個中文書名更是引起諸多非議。“‘統治是‘rule這個詞直譯過來,有些詞不達意,其實是表達制定規則這樣一個隱喻意,并不是中國要統治世界。”

2009年6月,《當中國統治世界》英文版就已經上市。書中的大膽觀點也令西方媒體熱議。《經濟學家》等主要媒體都對此書發表了書評。《華盛頓郵報》發表了Seth Faison的書評,認為該書最主要的成就是指出了西方思維方式的缺點,即中國經濟政治的發展會遵循西方模式這一假設。“為什么我們很多預測的事情沒有發生,因為我們的思路錯了。”

在東南亞,它更是受到了熱捧,以至于印度尼西亞總統也拿出了1小時來接見雅克。

中國的發展與世界格局的變化

該書開篇即引用高盛的預測:到2050年,全世界最大的三個經濟體,將是中國、美國和印度,然后是巴西、墨西哥、俄羅斯和印度尼西亞。只有兩個歐洲國家位列全球前十大經濟體,即英國和德國,它們分別居第九位和第十位。普華永道也做出了類似的預測,認為到2050年的時候,在經濟規模上,巴西將超過日本,而俄羅斯、墨西哥和印度尼西亞等經濟體也將超過德國、法國和英國。

對經濟發展的預測很少完全正確,但正如馬丁·雅克所說:“重點并非預測中國經濟增長,而是闡述中國的崛起對于世界新秩序和全球公眾的生活方式所帶來的重大影響。”

“中國、印度、巴西、印度尼西亞、土耳其等這些國家都在經濟上發展迅速,現代化進程日新月異,只是中國比較突出。從歷史發展進程看,這是一個重大的變化,正在改變世界上幾億人口的生活狀態。”

中國人民大學國際關系學院副院長金燦榮為該書撰寫了序言,他也提到“隨著中國的崛起,工業文明的歷史正在進入第三個階段,第一個階段是工業化與歐洲千萬級人口的結合;第二個階段是工業化與美蘇1億級人口的結合;而在當前的中國,工業化正在與10億級人口結合,其世界史意義無論怎么估計都是不過分的。”

馬丁·雅克不是經濟學家,他對中國崛起的信心似乎來自他在多個國家的所見所聞。“我對中國、東亞的興趣始于1993年到此的一次旅行,建筑工地上一片起重機的轟鳴聲,道路上擠滿了各式貨車,到處是一片生機,太讓人震驚了。”

也是這次旅行,馬丁·雅克遇到了他未來的妻子Hari,一位馬來西亞籍律師。“正是Hari啟發我重新審視自己的國家和歐洲,因為她眼中的英國與我認識的英國是如此不同。我開始用全新的視角看待歐洲,看待東亞。”

“1996年,我計劃寫一本關于東亞崛起的書,但2000年Hari的去世令我無法動筆,5年后,當我重新提筆的時候,主題從東亞變成了中國。”

“通過我的書,我希望人們了解,我們正在目睹中國的發展和崛起,中國很可能變成一個強國。”他再一次強調可能性。

“這是整個世界格局的變化,意味著西方優勢的結束。我對此并不同情、遺憾,但非常關注。我關心的是西方對此的反應如何,害怕、焦慮、生氣、嫉妒還是痛恨?西方政客可能會變得更加咄咄逼人。中國必須處理好隨之而來的問題。”

現代化,中國復制西方模式?

“可以說,過去的2個世紀現代化的進程幾乎就是歐洲政治、經濟模式的不斷復制,除了日本是個例外,這幾乎成了思維定式。”

“所謂的發達國家基本上都是西方國家,美國、英國、德國、澳大利亞等。為什么美國、甚至是位于太平洋的澳大利亞、新西蘭都被認為是西方國家,是因為在種族、歷史、宗教、政治等方面的親近與統一,是價值取向和身份的共識。現代化進程始于英國,隨后是其他幾個歐洲國家;美國、澳大利亞、新西蘭等國隨著殖民化進程演變成為了歐洲后裔的國家。”

中國的現代化也會復制西方模式嗎?

中國會像西方嗎?

“我的觀點是,中國的現代化進程不會把中國變成一個西方模式的國家,因為中國的歷史、文化是如此的不同。思考這個問題,我們不能只看過去100年的歷史,因為中國在這段時期非常積貧積弱,我們必須回顧更遠的歷史。”

馬丁認為中國的現代化進程不僅不會令中國西方化,反而會使西方越來越多地受到東方文化的影響。

這位曾經的馬克思主義者如何形成了這樣極具爭議的觀點呢?他是否受到一些中國學者的影響?

“我的觀點是非常獨立的。雖然我2005年、2006年在人民大學做客座教授,我結識并和多位教授成為好朋友,但我有自己看問題的視角,我希望做一些不同的東西。”

“西方人總是以自己的方式來看中國,我們習慣于此,以至于不去思考為何如此。現在我們需要一個全新的視角。”

這正是馬丁這本書的主旨:中華文明將擴大其世界影響力。

海外華人的角色

海外華人具體有多少?這個數字恐怕很難說得清。

馬丁·雅克認為,至少4000萬,而且肯定低估。

海外華人對中國經濟發展的貢獻不可忽視。據世界銀行的一份報告,2007年中國接受了近260億美元海外匯款,僅次于印度。

海外華人也逐漸成為當地的重要政治力量。“隨著中國的崛起,海外華人對華人身份的認同感、對中國的親近感與日俱增。我兒子Ravi在倫敦一家語言培訓學校學漢語,北京奧運火炬傳遞時,學校取消了課程,宣布放假,大家一起去街上享受倫敦的火炬傳遞盛會,他們非常自豪。北京舉辦奧運會,讓他們感覺與中國的聯系更近。”

漢語熱也是馬丁書中的一個主題。“事實上,Ravi是這所學校里第一個非華人學生。有趣的是,之后,每個班都有三四個西方人。我們對此有很多討論,因為中國越來越重要,很多人認為學習中文會比學習法語重要。”預測語言與預測經濟發展一樣不是件美差,“如果有人在18世紀預測,法語將不再是文明世界的標準用語,恐怕會招來嘲笑。”馬丁認為日后漢語將與現在的英語一樣成為世界通用語言,雖然這一歷程可能持續幾個世紀。

但馬丁也撰文指出,無論中國變得多么強大,海外華人似乎也不太可能擁有歐洲后裔曾發揮的影響力。原因何在呢?

“因為除了在東亞,海外華人在當地都是少數。新加坡是中國以外唯一以華人為大多數的獨立移民國家,有70%的華人人口,馬來西亞有1/3的華人人口,泰國、印度尼西亞也有大量華人。”

“而且歐洲移民是隨著殖民化而擴散到全世界的,在當地具有毋庸置疑的優勢;而歷史上的華人移民大都因為貧窮而背井離鄉,為生計所迫而遠走他鄉。他們基本是從社會底層開始,但在很多方面很成功,一個重要原因是他們信任教育。”

海外華人打開了了解中華文明的窗口。“中國菜、中醫等等這些打開了通往中國文明的一個個門,但文明不是這些簡單的、孤立的符號,也不是四大名著,而是人們的行為方式、價值觀等等。”