黃土溝壑區主要糧食作物生產穩定性及成本效益分析

張應龍,謝永生,2,李 曉,江青龍,張 義

(1.西北農林科技大學資源環境學院,陜西楊凌712100;2.中國科學院水利部水土保持研究所,陜西楊凌712100)

糧食問題是重大的民生問題,糧食生產關系到人類的生存與發展,社會的和諧與穩定。而糧食生產成本是制約糧食生產發展,影響農民種糧收益的重要因素。因此,要保證區域的糧食安全,就必須大力促進糧食產區農民種糧的積極性,降低種糧成本,保證糧食種植面積和糧食有效供給量的穩定性[1]。同時,農產品成本是農產品價值的重要組成部分,在市場經濟條件下,及時準確地了解和掌握農產品的生產成本水平,對于制定合理的農產品價格與流通政策,加強農業宏觀調控,科學有效地組織指導農業生產,優化農業生產結構,促進農業生產的穩步發展,具有十分重要的意義。

黃土高原雖然是世界上水土流失最嚴重的區域之一[2],但是李玉山等[3]對黃土溝壑區糧食增產的理論和技術進行了研究,指出該地區具有黃土高原內最好的水熱和土壤條件,糧食生產具有成倍增長的潛力。目前對于該地區的主要糧食作物的生產成本和效益問題,尚缺乏系統研究。為明晰該區主要糧食作物生產過程中的投入和產出狀況,本研究以陜西長武農田生態系統國家野外科學觀測研究站所在的王東溝流域為例,采取長期定點跟蹤調查的方法,對長武試區內的3種主要糧食作物(小麥、玉米和大豆)自1999年以來影響生產成本的因素進行深入分析,以便為降低該區域農民的種糧成本,增加農民種糧收入,保證糧食生產穩定性及區域糧食安全提供依據。

1 研究區概況

研究區域選擇在陜西長武農田生態系統國家野外科學觀測研究站所在的王東溝流域(107°40′30″—107°42′30″E ,35°12′16″—35°16′00″N),海拔 800 ~1 200 m,屬典型的黃土高原溝壑區,流域總面積8.3 km2,屬暖溫帶半濕潤大陸性季風氣候,年均氣溫9.1℃,無霜期171 d,≥10℃活動積溫3 029℃,極端最高氣溫32.4℃,極端最低氣溫-19.6℃。年日照時數為 2 230 h,日照率 51%,年輻射總量為 4 837 kJ/cm2,復種指數116%。年平均降雨量578.5 mm,春季少雨,夏季多伏旱、冰雹、風災等自然災害,對農業生產危害較大。土壤為中壤質黑壚土,適合植物生長。從農業生產利用角度可分為塬、坡、溝3大類型,各約占1/3。當前試區糧食生產主要分布在塬面和坡邊梯田。試區土地開墾指數52.3%,已無后備土地資源[4-7]。

2 數據來源和分析方法

為了能夠系統全面地了解試區農戶糧食生產成本和收益問題,采用分層隨機抽樣法,結合試區糧食種植實際情況,根據農戶糧食種植面積的大、中、小這3個等級確定了30個農戶調查對象,從1999年開始進行跟蹤調查。在本研究中,作物生產成本的統計方法與國家發展和改革委員會價格司編寫的《全國農產品成本收益資料匯編》一致。2004年之前的調查數據也都按照新農產品成本核算體系的口徑作了相應轉換和計算。數據分析上,重點對試區3種主要糧食作物的土地產出率、產值、生產成本以及效益這4個方面進行了比較和分析。

糧食作物的土地產出率即糧食的單位面積產量[8]。糧食作物的單位面積產值包括單位面積主產品產值和單位面積副產品產值兩個組成部分[9]。糧食作物的生產成本是指直接生產過程中為生產該產品而投入的各項資金(包括實物和現金)和勞動力的成本,反映了為生產該產品而發生的除土地外各種資源的耗費。單位土地生產成本為單位土地物質與服務費用及單位土地人工成本之和[10]。

物質與服務費用是指在直接生產過程中消耗的各種農業生產資料的費用、購買各項服務的支出以及與生產相關的其他實物或現金支出。包括直接費用和間接費用兩部分。其中直接費用主要包括種子費、化肥費、農家肥費、農藥費、農膜費、租賃作業費(包括機械作業費、排灌費(含水費)以及畜力費)、燃料動力費、技術服務費、工具材料費、修理維護費以及其他直接費用11類;間接費用主要包括固定資產折舊、稅金、保險費、管理費、財務費以及銷售費6類。人工成本指生產過程中直接使用的勞動力的成本。包括家庭用工折價和雇工費用兩部分。家庭用工折價是指生產中耗費的家庭勞動用工按一定方法和標準折算的成本,反映了家庭勞動用工投入生產的機會成本。家庭用工折價的計算公式為:家庭用工折價=勞動日工價×家庭用工天數。本研究中勞動日工價采用當地的實際勞動工價。雇工費用是指因雇傭他人(包括臨時雇傭工和合同工)勞動(不包括租賃作業時由被租賃方提供的勞動)而實際支付的所有費用,包括支付給雇工的工資和合理的飲食費、招待費等。

效益分析選取成本利潤率作為研究指標,它是減稅純收益與含稅總成本之比。

3 結果分析

3.1 糧食作物土地產出率分析

3種糧食作物的土地產出率變化如圖1所示。1999—2008年間小麥的土地產出率總體上起伏較大,1999年小麥土地產出率最低,為2 607 kg/hm2,2004年最高為 5 054 kg/hm2,十年的平均值為3 761 kg/hm2,變異系數為25.3%。玉米的土地產出率經歷了先迅速下降然后迅速上升直到相對平穩的變化過程,從1999年的7 607 kg/hm2下降到2001年的4 298 kg/hm2,2001年主要受到當地玉米黑粉病的嚴重影響[11],直到2003年才恢復到正常水平,之后保持相對穩定,十年的平均值為7 344 kg/hm2,變異系數為17.2%。2003—2008年間玉米的產量一直處于較高正常水平,根據這6 a的平均水平,由此預計未來玉米的產量將維持在8 100 kg/hm2左右。相比較而言,大豆的土地產出率則相對穩定(變異系數為14.2%),最低值為2002年的 903 kg/hm2,2003年的1 500 kg/hm2為最高值,10 a的平均土地產出率為1 271 kg/hm2。

圖1 1999—2008年3種糧食作物土地產出率變化

3.2 糧食作物產值分析

3種糧食作物單位面積產值(圖2)玉米最高,小麥次之,大豆最小。10 a來,3種作物的單位面積產值總體上呈增高趨勢,其中玉米增高幅度最為明顯。但年際間,糧食作物的單位面積產值不穩定,這主要是由于糧食作物單位面積產值受其單位面積產量和糧食市場價格的雙重影響造成的。

圖2 1999—2008年3種糧食作物單位面積產值變化

玉米的單位面積產值從1999年的8 216元/hm2下降到2001年的5 048元/hm2,到2004年玉米的單位面積產值恢復增長至9 374元/hm2,直至2006年均維持在相對穩定狀態,2007和2008年玉米單位面積產值顯著增高,2008年為10 a來的最大值,達到12 270元/hm2,主要是由于這兩年玉米的市場價格達到了歷史最高值。

小麥的單位面積產值變化波動性較強,呈現出增減交替的緩慢上升趨勢。2000年的3 147元/hm2是10 a最低值,2004—2007年小麥的單位面積產值一直處于下降的階段,這主要受小麥產量的影響,而受價格波動的影響較小。2008年的8 039元/hm2為10 a間的最高值,一方面由于小麥產量的回升,更重要的是小麥市場價格達到有史以來的最大值。

大豆的單位面積產值則保持相對平穩地增長,10 a間大豆的產量比較穩定,因而其產值主要受市場價格的影響。從1999年的2 427元/hm2增長到2008年的4 725元/hm2,增幅達到了94.7%,10 a間大豆的平均單位面積產值為3 221元/hm2。

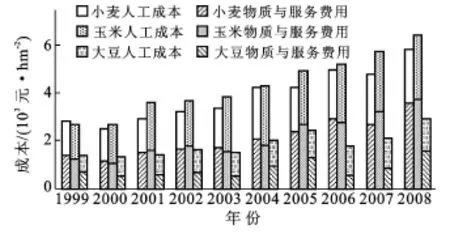

3.3 糧食作物生產成本分析

3種糧食作物的生產成本構成及其變化如圖3所示。3種糧食作物中,小麥總的生產成本10 a間總體上一直呈現快速上升的趨勢,從1999年的2 835元/hm2上升到2008年的 5 835元/hm2,增幅達到105.8%。物質與服務費用的變化趨勢基本和總的生產成本吻合,說明物質與服務費用是影響小麥生產成本的主要因素。2000年小麥的物質與服務費用最低,為1 145元/hm2,2008年達到最大值 3 585元/hm2,是2000年的3倍多。人工成本基本成相對較緩的增長趨勢,1999年為1 440元/hm2,2008年最大,達到了2 250元/hm2,10 a間增長幅度達到56.3%,和物質與服務費用相比,人工成本的增長幅度相對較小。玉米的總生產成本在10 a間也處于持續快速增長當中。總生產成本從 1999年的 2 682元/hm2增長到2008年的6 435元/hm2,增長幅度達到139.9%。物質與服務費用和人工成本兩方面均呈上升趨勢,特別是物質與服務費用從2005年開始迅速增長,并且在總的生產成本中占的比例超過人工成本,而此前玉米的人工成本一直要高于其物質與服務費用。大豆總的生產成本總體也均呈增長的趨勢,其生產成本從1999年的1 407元/hm2增長到2008年的2 915元/hm2,增幅達107.2%,與小麥(105.8%)相當,和玉米(139.9%)相比,增幅相對較小。大豆的物質與服務費用波動變化較大,其主要受物質資料投入變化的影響。相比較而言,大豆人工成本保持平穩增長趨勢,這主要是由于勞動日工價逐年增加,而用工數量變化基本不大。

圖3 1999—2008年3種糧食作物生產成本構成及其變化

3種糧食作物的比較分析方面,小麥和玉米單位面積的生產成本基本上均呈現出單調增長的趨勢,其中,玉米單位面積生產成本略高于小麥,而大豆的單位面積生產成本顯著小于玉米及小麥的單位面積生產成本,且較為穩定。

3.4 糧食作物生產效益分析

通常,成本利潤率是衡量種植作物效益的最重要指標,它真實地反映了種植作物的成本效益情況[12]。該項指標越高,反映的經濟效益越好。本研究將國家種糧補貼納入成本利潤率的計算當中,對比減免農業稅和發放補貼前后的種糧效益的差異性及國家政策帶來的效果。

通過對3種糧食作物的成本利潤率(表1)分析可以看出,10 a來,玉米的成本利潤率除個別年份外,其余年份均顯著高于小麥和大豆,其10 a平均成本利潤率為96.5%,而小麥和大豆則相對較低,分別為41.2%和60.9%。從表1還可得出,3種糧食作物中,玉米的成本利潤率相對較為穩定,10 a間的變異系數為41.23%,而小麥的成本利潤率波動相對較大,其變異系數達到67.43%。

由此可以得出,從單純經濟角度考慮,在黃土溝壑區種植玉米的利潤相對較高且穩定;而種植小麥和大豆的利潤相對較低,且穩定性差。但是,從當地的自然條件及社會因素等方面來綜合分析,其結果有待進一步探索。

表1 1999—2008年3種糧食作物成本利潤率變化 %

4 結論

(1)研究流域內1999—2008年大豆的土地產出率變異系數為14.2%,其穩定性最高;玉米次之,土地產出率的變異系數為17.2%;而小麥土地產出率的變異系數達到25.3%,波動性較大。

(2)流域內1999—2008年3種糧食作物的單位面積產值總體上呈升高趨勢。在3種糧食作物中,玉米單位面積產值最高,10 a平均為8 664元/hm2;小麥次之,10 a平均為5 721元/hm2;大豆最小,10 a平均為3 221元/hm2。

(3)1999—2008年3種糧食作物的生產成本均呈現增加趨勢,其中,玉米增幅最大達到139.9%;大豆增幅次之,為107.2%;小麥增幅最小,僅為105.8%。

(4)僅從經濟角度分析,在該流域種植玉米的利潤相對較高(10 a平均利潤率為96.5%)且穩定;而種植大豆和小麥的利潤相對較低(10 a平均利潤率分別為60.9%和41.2%),且穩定性差。

(5)本研究顯示糧食作物受病蟲害影響后其土地產出率和產值均會不同程度下降,因此,在今后的生產實際中應注意加大科技投入力度,如病蟲害防治技術、測土配方施肥技術及節水灌溉技術等,以穩定提高糧食產量,保證糧食安全。

(6)研究表明,生產成本的增長主要取決于物質與服務費用的增加,所以政府一方面要加強對農業生產資料價格的監控力度,另一方面要加大種糧補貼力度,降低農民種糧成本,實現增糧增收。

致謝 王繼軍研究員在數據采集及調研期間提供了指導幫助,在此表示感謝。

[1] 王雅鵬.糧食安全保護與可持續發展[M].北京:中國農業出版社,2006.

[2] 李振聲.黃土高原糧食生產與生態環境整治:兼評《黃土高原糧食生產與持續發展研究》一書[J].干旱地區農業研究 ,2000 ,18(1):135-136.

[3] 李玉山,鄭吉文.黃土高原溝壑區旱作糧食短期內大幅度增產的理論與技術[M]∥長武王東溝高效生態經濟系統綜合研究.北京:科學技術文獻出版社,1991:69-87.

[4] 魏孝榮,邵明安,高建倫.黃土高原溝壑區小流域土壤有機碳與環境因素的關系[J].環境科學,2008,29(10):2879-2884.

[5] 王衛華,王全九,李淑芹.長武地區土壤導氣率及其與導水率的關系[J].農業工程學報,2009,25(11):120-127.

[6] 郝明德,李軍超,黨廷輝.長武試驗示范區高效農業生態經濟系統研究[J].水土保持研究,2003,10(1):1-5.

[7] 張義,謝永生,郝明德,等.果園生態系統生產力調控[J].生態學報 ,2009 ,29(12):6811-6817.

[8] 陳富橋,祁春節.1990—2001年中國糧食作物生產經濟效益評價[J].糧食科技與經濟,2005(1):21-22.

[9] 鄭少鋒,邵建成.主要糧食作物生產成本影響因素分析[J].中國農學通報 ,2003 ,19(3):115-119.

[10] 國家發展計劃委員會價格司.全國農產品成本收益資料匯編[M].北京:中國物價出版社,2009.

[11] 王亞紅,文耀東,馮小軍,等.陜西省2000年玉米黑粉病嚴重發生原因與防治對策[J].植保技術與推廣,2001,21(1):16-17.

[12] 蔣遠勝,丁明忠.四川主要糧食作物生產成本收益分析[J].四川農業大學學報,2007,25(3):357-361.